System-Medizin

Menschen sind Superorganismen.

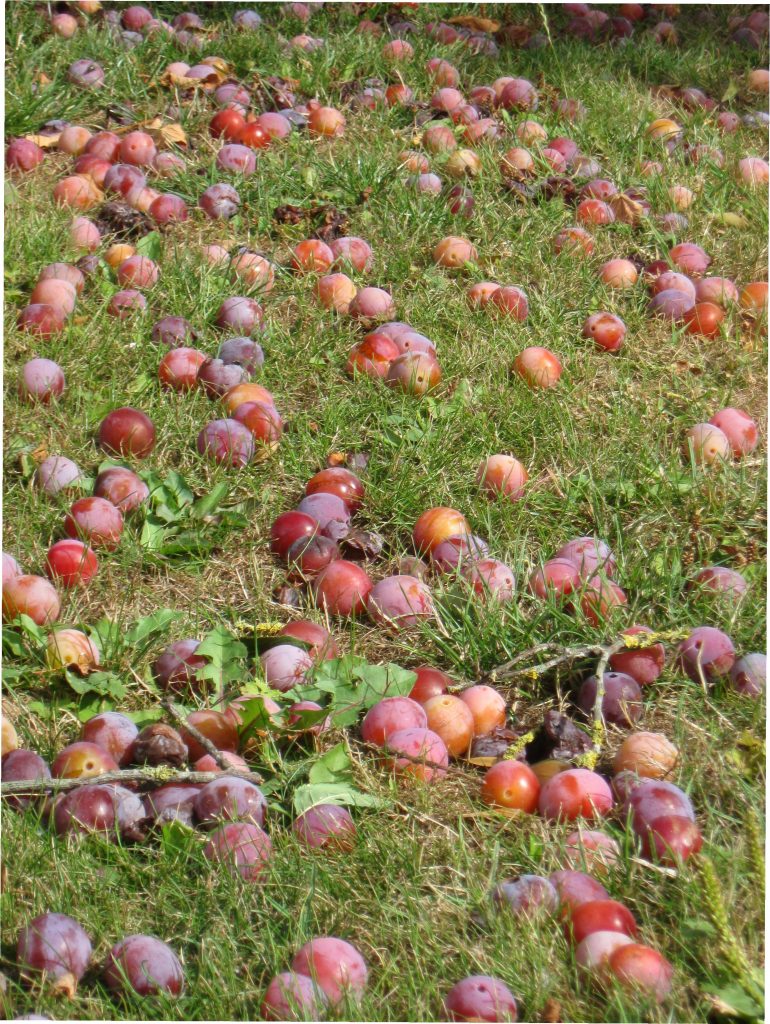

Lebewesen bestehen aus zahllosen inneren Systemen. Sie sind eingebettet in äußere Systeme, die sie durchdringen. Beziehungen und Wechselwirkungen beeinflussen ihr Gedeihen, ihr Wachsen und ihre Veränderung.

Integrierte Medizin betrachtet Gesundheit und Krankheit durch die Augen der Patient:innen. Sie regt Verhaltensänderungen an, die den Bedarf nach „Doktor-Hoppen“ und „Pharma-Shoppen“ verringern. Sie wirkt darauf ein, wie sich die Verhältnisse im Umfeld von Beruf und Familie gesundheitsförderlicher gestalten können. Kurz: System-Medizin löst keine Probleme, sondern begleitet Entwicklungen, Veränderungen und Wachstum.

Koloniale Kriegsmedizin

Die Medizin wird bis heute durch ein mechanistische Medizin-Modell des 19. Jahrhundert geprägt.

Bei der Beherrschung von Kolonien und Imperien hatten sich im 19. Jahrhundert sehr brutale Militär-Strategien bewährt. Äußere Feinde wurden bekämpft und besiegt, navhdem man sie klar erkannt und benannt hatte. Dann konnten sie isoliert, abgewehrt, bekämpft und schließlich vernichtet werden. Menschliche Seuchen gefährdeten die Erträge kolonialer Plantagen, und daher lag es nahe, auch mikroskopisch kleine Erreger zu bekriegen, als seien sie aufständische Terroristen. Diese simple Vorstellung, es gäbe klar definierbare, von allem anderen abgetrennte, Krankheits-Feinde war im Zeitalter der mechanisch-industriellen Revolution für betroffene, Politiker oder Heiler gleichermaßen verständlich.

Andere (friedvollere und modernere) Überlegungen zur Krankheitsentstehung passten weniger gut zum Zeitgeist des 19. Jahrhunderts. Sie gerieten deshalb in Vergessenheit:

- dass Krankheit aus zerrütteten sozialen Zusammenhängen entstehe (R. Virchow), oder

- aus der Verdreckung der Umwelt (M. v. Pettenkofer), oder

- aus inneren Störungen der Lebensfunktionen (A. Béchamp), oder

- aus mangelhafter Pflege (F. Nightingale).

Heute, 150 Jahre später, beginnen Mediziner:innen zunehmend zu erkennen, dass unendlich viele Faktoren und Beziehugen das gesunde Zusammenwirken von Zellen und körpereigenen Bakterien stören können. Funktionelle Schäden entwickeln sich aus den Wechselwirkungen zahlreicher äußerer und innerer Gegebenheiten und Einflüsse, die jeweils allein für sich genommen, “relativ” harmlos gewesen wären.

Die komplexen Zusammenhänge der Entstehung vieler Erkrankungen, deren Zahl ansteigt, u.a. Autismus, Asperger, Entwicklungsverzögerungen, ADHS, psychogenen Auffälligkeiten, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, Krebs oder Übererregbarkeit der Immunfunktion u.a. sind immer noch weitgehend unerforscht.

In den letzten Jahren mehren sich aber die Hinweise, dass sich frühe Störungen der normalen Wechselwirkungen der Zellen im späteren Erwachsenenalter als Krankheit bemerkbar machen können (Bolton, Faa, Buzsáki 2014). Zum Beispiel wenn die Entwicklung der Schwingungsmuster des Gehirns beeinträchtigt wurde, oder die Ausprägung der genetischen Information (Epigenetik) nachteilig beeinflusst wurde, oder die Ummantelung zentraler Nervenbahnen nach der Geburt. (s.u. Vagus)

Bei einer Erkrankung wie Asthma sind Interaktionen tausender Gene beteiligt, deren Funktion durch eine Vielzahl von Faktoren und die Interaktionen zwischen Ihnen beeinflusst und gestört werden können (Gustafson 2014). Im Zusammenhang von Parkinson- und Alzheimer-erkrankungen werden zwei mögliche Zeitpunkte schädigender Ereignisse diskutiert: die “Two-Hit” Hypothese (Faa 2014). Danach muss ein schädlicher Einfluss in der Schwangerschaft nicht unmittelbar nach der Geburt zu Erkrankungen führen, kann aber eine Schwächung der Anpassungsfähigkeit des Kindes bewirken, und damit im Erwachsenenleben die Entstehung von Krankheit begünstigen.

Gesundheit wird deshalb heute zunehmend als eine dynamisch-elastisch-anpassungsfähige Balance beschrieben: gekennzeichnet durch einen Rhythmus dämpfender und aktivierender Zellen, die sich in einem ausgewogenen Ökosystem von Bakterien, Viren und vielen nicht-lebenden Umweltfaktoren ständig erneuern und wachsen (Matteloni 2012, Maynard 2012, Jones 2014). Krankheit entstehe dann, wenn die Belastungen zu groß werden, oder das Zusammenspiel zwischen inneren und äußeren Funktionen und Lebensformen gestört ist (Belzer 2014).

Das Verständnis für die komplexen System- und Entwicklungs-Zusammenhänge der Realität, für die vielen Möglichkeiten sie negativ zu beeinflussen und für die Folgen, die sich daraus ergeben, beginnt gerade erst zu entstehen. (Barabasi 2011, Gibbs 2014, Benedetti 2013).

Es wird zunehmend deutlich, dass unterschiedliche Patient:innen sehr verschiedene Formen der Unterstützung und Behandlung benötigen. Die Medizin müsste also personalisiert werden, da offenbar jede Krankheits-Situation einzigartig ist (Eisenstein 2014). Das gilt auch bei lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Krebs, da sich eine optimale Chemotherapie u.v.a. auch dem genetischen Profil der Patientinnen passen sollte (Pemovska 2013).

Die Verarbeitung der unzähligen Fakten, Informationen und Begriffe, die auf Ärzt:innen einströmen, erfordern neuartige Strategien, die man als „Landkarten malen“ bezeichnen könnte. Gemeinsam ist diesen innovativen Techniken (Translationales Mapping, System-Biologie, Semantisches Web, …) die Erkenntnis, dass bei jedem Zusammenhang viele unterschiedliche Expert*innen erheblich andere Sichtweisen haben können. Alle Blickwinkel (oder „Landkarten“) sind aber gleichermaßen bedeutsam und könnten, so als würde man Klarsichtfolien übereinanderlegen, ein Gesamtbild ergeben. (Ruttenberg 2007, Blaum 2013, Deus 2008).

Mediziner*innen sollten also psycho-soziale, genetische epigenetische, mikrobiologische, psycho-somatische, umwelttoxikologische und pharmakologische Informationen gleichzeitig wahrnehmen, und zudem über einen kompletten Überblick über alle wichtigen Studien und Leitlinien verfügen. (Bousquet 2014)

Unmöglich?

Jeder moderne Laptop würde bei dem Versuch abstürzen, die Billiarden der Verknüpfungsmöglichkeiten aller Datenbankinhalte zu bewerten. Vielleicht wären „Quanten-Computer“ dazu fähig. Der leistungsfähigste und vor allem serienmäßig gebaute Rechner dieser Art ist der menschliche Körper. Seine Zellen stehen in ständiger Kommunikation untereinander und in Beziehung all dem, was sie umgibt. Mit seinem hochleistungsfähigen Beziehungsorgan Gehirn (Fuchs 2010) ist er im Prinzip in der Lage, das, was gerade entsteht, ohne Zeitverzug unmittelbar zu erfassen und auch sinnvoll zu beeinflussen.

Würde das Gehirn nur auf Einzelinformationen reagieren und daraufhin Befehle erzeugen, kämen wir fast immer zu spät. Dagegen gleicht das, was Sinnes-, Nerven- und Bewegungs- und Stoffwechsel-Zellen erzeugen, eher den Klängen von Instrumenten, deren Musik und Rhythmen sich schlagartig verändern können.

Eine Patientin z.B. kann hoffnungsfroh gestimmt sein, weil sie einen Besserung ihres Leidens erwartet. Sie betritt ein Behandlungszimmer und fühlt sofort, dass ihr „dieser Arzt“ nicht sympathisch ist. Weil er durch seine Haltung und seinen Gesichtsausdruck signalisiert, dass er gerade an etwas anderes zu denken scheint, und deshalb unfähig ist, eine unmittelbare Blick-Beziehung zur Patientin herzustellen. Das Gefühl der Patientin schlägt damit unvermittelt von „interessiert-hoffend“ auf „misstrauisch-abwehrend“ um. Sie wird sich diesem Arzt nicht mehr offenbaren. Deshalb wird Wesentliches nicht zur Sprache kommen, und die getroffene Diagnose wird, vielleicht auf der Basis von Laborwerten, die Situation nur zum Teil erfassen.

Es wäre günstig schlagartig „Alles“ zu verstehen, denn das ersparte unnötige Mühen und Zeit. Aber wie sollte das funktionieren?

Im Prinzip wäre der Schritt dazu einfach: Die Funktion des Gehirns muss nur von einem „Analog-“ auf einen „Quanten-Computer“ umgeschaltet werden. Der griechische Philosoph Epiktet nannte das, „die Einstellung zu den Dingen verändern“. Die „analoge“ Denk-Strategie des Gehirns besteht darin, „die Dinge“ eins nach dem anderen zu analysieren und zu bewerten, um sie anschließend zu manipulieren. In der schlagartigen „Quanten-Funktion“ enthalten die Schwingungsmuster des Gehirns alle Billiarden Einzelinformationen gleichzeitig: des Gesehene, Gehörte, Gefühlte, Erspürte, Erinnerte usw. Die inneren Bilder erfassen sofort das Wesen einer Gestalt, erkennen einen Sinnzusammenhang und entdecken Unstimmigkeiten. Etwa so wie ein Musiker, der darauf lauscht, wie sein Instrument in einem bestimmten Konzertsaal klingt.

Weil beide Arten die Welt zu betrachten, die Analog- und die Quanten-Funktion des Gehirns, gleich nützlich sind, besitzen wir unterschiedliche Hirnfunktionen, die je nachdem was nötig ist, die Führung übernehmen können (Gilchrist 2012).

Eine Ärztin kann z.B. Expertin für „Gallensteine“ sein, oder auch schlagartig erkennen, dass vor ihr ein Mensch sitzt, der lebt. Der Patient erwartet von der Ärztin beides, Detailkenntnis und Verständnis für seine gesamte Situation. Um zwischen beidem zu wechseln, muss sie ihre Einstellung verändern können. Denn für die Situation des Patienten wäre sie plötzlich keine Expertin mehr. Angesichts des Menschen verliert „der Gallenstein“ an Bedeutung, während die Bescheidenheit der Ärztin zunimmt: Sie erkennt vor sich einen anderen Experten, den Patienten, der seine Situation deutlich anders erfährt und beurteilen kann.

Aus ärztlichen Beziehungen, die durch Aufmerksamkeit und Empathie geprägt sind, kann sich etwas entwickeln. Dabei gewinnt die Art an Bedeutung, wie es in die Zukunft wachsen kann, und die Vergangenheit des Problems, das jetzt beseitig werden soll, verliert an Dringlichkeit.

Den Blick auf „eine Krankheit“ zu dem Erleben eines „leidenden Menschen“ zu erweitern, ist für viele, der im Medizindenken des 19. Jahrhunderts trainierten Ärzt:innen ungewohnt. Trotz des immer größeren Schatzes an Einzelwissen wird ihnen aber zunehmend klar, dass die Komplexität der Realität sich ins Unendliche ausdehnt.

In anderen Lebensbereichen können Menschen damit sehr gut umgehen: Zum Beispiel kann ein erfahrener Segler „intuitiv“ ein ideal zu Wind und Wellen passendes Verhalten finden. Dabei erfasst er den Zusammenhang der Situation mit allen Informationen zu seinem Boot (das Innere) und zu allem was darauf wirkt („das Äußere“). Weil er sich der Situation anpasst, tut er genau das, was sinnvoll ist. Ein Nachdenken über Einzelfaktoren (exakte Windstärke der Böe, Wellengang, Dehnungsgrad des Mastes …), würde ihn nur stören und behindern.

Die „medizinische Wissenschaft“ kennt sich zurzeit mit wirksamen Strategien zur Beeinflussung lebender (komplexer) Systeme noch nicht besonders gut aus. Stattdessen wird meist versucht, die Systeme zu beherrschen, d.h. sie gedanklich in Maschinen zu verwandeln, die wie tote Objekte repariert werden können.

System-medizin dagegen betrachtete Menschen, als das was sie sind: eigendynamisch veränderliche Lebewesen. Sie nimmt die komplexe Realität von Systemen und deren Beziehungen wahr. Die Sorge um Patienten (Care) ist ihr deshalb ebenso wichtig, wie die Behandlung (Cure) (Benedetti 2014).

Menschen können darin befähigt und trainiert werden ihre eigenen Selbstlösungsstrategien zu entwickeln. Besonders nützlich sind Formen der Kommunikation, bei denen viele Meinungen die vielen Möglichkeiten aufzeigen, die sich bieten. Das geschieht z.B. in Teams, die multidisziplinär und multikulturell zusammengesetzt sind, und bei denen Männer und Frauen sich gleichermaßen einbringen.

System-Medizin könnte also, sofern sie sich auf Empathie und Beziehung gründet, tatsächlich zu einer neuen Qualität der Arzt-Patient-Kommunikation führen (und die zu beobachten erforderet neue wissenschaftliche Methoden (Relton 2010).

Complexity in Health Care:

- Plsek P et al:The challenge of complexity in health care, BMJ 2001, 323:625-628

- Wilson t et al.: Complexity and clinical care, BMJ 2001, 323:685-688

- Plsek P et al: Complexity, leadership and management in healthcare organization, BMJ 2001, 323:46-749

- Fraser S et al.: Coping with complexity: educating for capability. BMJ 2001, 323:799-803

- Hanson W: Complexity leadership in healthcare: Leader network awareness. Procedia – Soc&BehScien 2010, 2(4):6587–6596

Verwendete Literatur u.a.

- Babenko et al: Stress-induced Perinatal and Transgenerational Epigenetic Programming of Brain Development and Mental Health. NeurosciBiobehav Rev. 2014 Nov 24;48C:70-91. doi: 10.1016/j.neubiorev.2014.11.013.

- Barabasi AL et al: Network Medicine: A network-based approach to human disease. Nat Rev Genet 2011, 12:56-68

- Belzer C et al (2014). Dynamics of the Microbiota in Response to Host Infection. PLoS One. 2014 Jul 11;9(7):e95534. doi: 10.1371/journal.pone.0095534. eCollection 2014.

- Benedetti F: Placebo Effects: From the Neurobiological Paradigm to Translational Implications, Neuron 2014, 84:623-637. Benedetti F: Placebo and the New Physiology of the Doctor-Patient-Relationship, Physiol Rev 2013, 93(3):1207-46

- Blaum W et al.: Auf dem Weg zum Web 3.0, GMS 2013, 30(1), 16 Seiten

- Bolton JL et al.: Developmental programming of brain and behavior by perinatal diet: focus on inflammatory mechanisms. Dialogues ClinNeurosci. 2014 Sep;16(3):307-20.

- Bousquet J et al: Systems Medicine Approaches for the Definition of Complex Phenotypes in Chronic Diseases and Ageing. From Concept to Implementation and Policies, Current Pharmaceutical Design 2014, 20(38):5928-5944

- Buzsáki, G. et al.: The log-dynamic brain: how skewed distributions affect network operations, Nature Reviews. 15:264-278, www.nature.com/reviews/neuro (2014), Buzsáki, G. et al.: Brain rhythms and neural syntax: implications for efficient coding of cognitive content and neuropsychiatric disease, Dialogues in Clinical Neuroscience 14:345-67, www.buzsakilab.com/content/PDFs/BuzsakiWatson2012.pdf (2012), Buzsáki, G. et al.: High frequency oscillations in the intact brain. Progress in Neurobiology. 98:241–229, www.buzsakilab.com/content/PDFs/BuzsakiWatson2012.pdf (2012)

- Deus HF et al: A semantic web management model for integrative biomedical informatics, PLOS one 2008, 3(8)e2946

- Eisenstein M: Personalized medicine: Special treatment. Nature 2014, 513, S8–9

- Faa G et al: Fetal programming of the human brain: is there a link with insurgence of neurodegenerative disorders in adulthood? Curr Med Chem. 2014;21(33):3854-76, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24934353

- Flannery B et al: Early Estimates of Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness – United States, January 2015, MMWR 2015, 64(1):10-15

- Fuchs T: Das Gehirn ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. Kohlhammer 2010

- GibbsWW: Medicine gets up close and personal. Nature 2014, 506:144-145

- McGilchrist I: The Master and his Emissary (2010),The Divided Brain and the Search for Meaning Why We Are So Unhappy (2012)

- Gustafsson M et.al: Modules, networks and systems medicine for understanding disease and aiding diagnosis,Genome Med. 2014; 6(10): 82

- Gustavson M et al: Modules, networks and systems medicine for understanding disease and aiding diagnosis, Genome medicine 2014, 6:82, http:genomemedicine.com/content/6/10/82

- Jones ML et al (2014): Emerging science of the human microbiome. Gut Microbes. 2014 Jul 11;5(4). [Epub ahead of print] Volltext:

- Matteloni, G. et al.: The vagal innervation of the gut and the immune homeostasis. Gut. 0: 1–9 (2012)

- Maynard C et al.: Reciprocal interactions of the intestinal microbiota and the immune system, Nature Review. 489:231-241 (2012)

- Pemovska T et al.: Individualized Systems Medicine Strategy to Tailor Treatments for Patients with Chemorefractory Acute Myeloid Leukemia, 2013 Cancer Discov; 3(12); 1416–29

- Relton 2010: Rethinking pragmatic randomised controlled trials: introducing the “cohort multiple randomised controlled trial” design: BMJ 2010;340:c1066

- Ruttenberg A, Clark T, Bug W, et al. Advancing translational research with the Semantic Web. BMC Bioinformatics 2007; 8: S2

Mehr

- Vagus

- Frühe Beziehung (Bonding)

- Mikrobiom

- Keimtheorie

- Systemwirkungen und Covid-19