Bewegungskunst

Inhalt

- Sich achtsam bewegen

- Yoga

- Taiji

- Euro-chinesische Bewegungskunst

- Gewandtheit

- Kopf-Transplantation?

Mehr

- Bewegung

- Kultur

Sich achtsam bewegen

Es (!) geht.

Wenn ich durch die Fußgängerzone schlendere, muss ich mich nicht um meine Beine kümmern. Ich kann im Vorübergehen Auslagen anschauen, stehenbleiben und plaudern, weitergehen und rennen, weil die Fußgängerampel gerade noch grün anzeigt und gleich auf Rot umspringen wird. Für diese Bewegungen brauche ich kein Bewusstsein und habe den Kopf frei, um an vieles zu denken. Nur bei Glatteis ist es nötig, die Füße bei jedem Schritt bewusst aufzusetzen – eine sehr anstrengende, zeitraubende und unangenehme Art des Gehens, die an die Parkinsonerkrankung erinnert.

Fast alle Bewegungen, wie gehen, stehen, sitzen, ergreifen, tippen geschehen vollautomatisch und „bewusstlos“. Das bewusste Initiieren von Bewegung wäre viel zu mühsam und käme zu spät: Bewusste Entscheidungen kommen Sekundenbruchteile langsamer an den Zielorganen an, als ein unbewusst ablaufendes, erlerntes Großhirnprogramm (z.B. „Salsa Tanzen“). Und natürlich ist es noch langsamer als Reflexe („Finger von der heißen Herdplatte wegziehen“). Und schließlich mehr als hundertfach verzögerter als eine Sehnenfaser-geleitete Information, die u.a. einer Überdehnung entgegenwirkt.

Deshalb erfolgen fast alle Formen von Bewegung ohne wesentliche Beteiligung der Anteile des Mittelhirns, die uns Bewusstheit vermitteln. Abläufe wie, in der Werbepause zum Kühlschrank gehen, ein Bier herausholen und zum Fernseher zurückschlendern, wurden tausendfach trainiert und laufen immer wieder ähnlich ab, so das die Gedanken beim TV-Fußballspiel bleiben können. Innere Bewegungen wie Atmung, Herzaktion und Darmtätigkeit sind noch weiter von den Hirnregionen entfernt, die nötig sind um Bewusstheit zu erzeugen. Sie werden erst bewusst, wenn genügend Zeit und Raum entsteht, um sie betrachtend wahrzunehmen. Sobald sich Bewusstsein dann in diese automatischen Bewegungsabläufe einmischt, wird der Rhythmus unterbrochen. Wir können z.B. den Atem anhalten, um zu tauchen. Allerdings nicht besonders lange. Dann stellt sich nach schnellem Japsen bald wieder ein neuer Rhythmus ein. Selbstmord durch Atemanhalten ist noch keinem gelungen.

Bewusstsein scheint also eine eher kurzfristig wirkende Hirnfunktion zu sein, die deutlich langsamer Handlungen auslösen kann als automatische Wahrnehmung und reflexhafte Handlung. Also eine Art Taschenlampenstrahl, der die zahllosen Meldungen der inneren und äußeren Sinneseindrücke hinweggleitet und immer wieder etwas anderes mit einem „Ich“ verbindet. Das „Ich“ entsteht wiederum u.a. aus vielen Erfahrungen und Geschichten, die wir uns selbst erzählen, und aus Fantasien wie die Zukunft mit den Bedürfnissen unseres Zellenstaates umgehen wird. Das was die Sinne melden, wird mit dieser „Ich-Konstruktion“ verbunden und bewertet, als gut oder schlecht – „für mich“. Wenn wir so spüren, was uns bestimmte Körperzellen mitteilen, entsteht eine Art Klangfarbe, die Emotion, die alles was gedacht oder getan wird in einer für sie typischen Weise beeinflusst. „Emotion“ oder Grundgestimmtheit kann von den Aktivitäten später entstandener Hirnregionen übertönt werden, solange nicht etwas Dramatisches die Aufmerksamkeit erzwingt, wie ein stechender Schmerz z.B. Das „emotional“ Gespürte wird unter Einbeziehung anderer Hirnregionen interpretiert und mit Erinnerungsbildern und Zukunftsvorstellungen verknüpft. Damit entsteht „Fühlen“, eine wesentlich komplexere Hirnleistung als „Spüren“. Die meisten Menschen fühlen etwas, haben aber Schwierigkeiten zu sagen, was sie dabei eigentlich spüren. Es fällt z.B. relativ leicht, mitzuteilen, dass man sich „gestresst fühle“: ein unklares, diffuses Unwohlsein, mit Erinnerungen an ähnliche frühere Situationen, die unangenehm waren, und die man gerne vermeiden möchte. Aber viele der Personen, die so fühlen, können dann die Frage, was sie sie spüren, nicht beantworten. Dafür wäre es erforderlich etwas in sich zu lauschen: Ist da ein Kribbeln? Oder Schweiß, schnelle Atmung, ein stolperndes Herz? Oder Schmerz oder Druck? Oder ein flaues Gefühl im Magen oder verspannt ächzende Muskulatur?“

Wozu taugt bewusste Bewegung?

Bei einem Zumba-Workout bleibt das klare Bewusstsein besser in der Umkleidekabine zurück. Typisch für Bewegungen in Flow oder Trance ist eher eine Abschwächung ich-bezogenen Bewusstheit, zugunsten des Gefühls, mit einem Handlungsfluss verbunden zu sein.

Klares Bewusstsein ist aber nötig, um einen Bewegungs- oder Handlungsfluss zu unterbrechen, z.B. weil „man das nicht tut, weil es peinlich wäre“, in der Fußgängerzone Zumba zu tanzen. Kritische Beobachtung lassen Tanzbewegungen entweder eckiger werden oder unterbrechen sie völlig. Das mag schlecht sein, wenn man lernen will zu tanzen, oder zu musizieren oder großformatige Leinwände zu bemalen. Dafür ist es sehr hilfreich, wenn ein bisher eingespieltes, aber nicht sehr effizientes Bewegungsmuster, durch ein neues, besseres überlagert werden soll:

Das Erlernen neuer Bewegung beginnt mit

Unbekümmerter, fröhlich-unbewusster Unfähigkeit

- Ein Baby krabbelt und findet die Welt aus der Krabbelperspektive bestens geregelt.

Dann kommt der Schock:

Bewusste Unfähigkeit

- „Mama steht auf den Füßen. Sie kommt an die Keksdose ran. Ich nicht: Mist!“.

Die nächste Lernphase, die einen erheblichem Konzentrationsaufwand erfordert ist

Bewusste, unsichere, mühsame Leistung

- „Wenn ich mich anstrenge, komme ich fast dran. Bald kann ich stehen!“

Schließlich wird das Kind belohnt mit

Unbewusster, müheloser Fähigkeit

- „Ich brauche mich gar nicht anstrengen und kann dabei auch noch Kekse essen.“

Bewegung-Neu-Lernen erfordert die Sogwirkung einer Sehnsucht: „Das möchte ich auch können!“ – Und da ist es das „Ich“ mit seiner Emotion und den Gefühlen, die daraus entstehen. Kinder bleiben, wenn die Frustration nicht zu groß ist an einem Problem, wie „Nicht-Einrad-fahren-können“ dran und beginn es zu untersuchen, weil sie Wunsch treibt, zukünftig etwas anders zu tun. Dafür lohnt es langsam und zäh zu üben. Wenn andere Menschen einen geschützten Rahmen bieten und die zaghaften Versuche immer wieder bestätigen und loben, wachsen das Selbstvertrauen und damit die Kraftanstrengungen. Konzentriert und zunächst wackelig gelingen erste Stehversuche, die unweigerlich im Zurückplumpsen enden. Aber nach kurzem Heulen rappelt sich das Baby wieder auf und versucht es erneut. So entsteht Kompetenz und Erfahrung.

Aber es gibt noch so etwas wie „bewusste Bewegung für Fortgeschrittene“: die Kombination von Flow mit hellwacher Aufmerksamkeit, die sich nicht einmischt. Ein Dirigent z.B. ist hochkonzentriert, und er fließt mit der Musik seines Orchesters mit. Zusätzlich bildet er in sich eine klare Vorstellung, wie die Situation und der Klang im Raum in der nächsten Zukunft ausgestaltet sein wird. Durch seine Bewegungen zieht er das Orchester in ein Schwingungsmuster, das er eindeutig und deutlich hört, bevor es erklungen ist. Das zu können erfordert sehr viel Erfahrung und Training, um Bewegungsprogramme zu verinnerlichen. Und darüber hinaus einen wachen Verstand, der trotz Trance Noten lesen kann und genau wahrnimmt, was die Situation jetzt erfordert. Es reicht für einen Dirigenten nicht aus Experte zu sein. Er muss darüber hinaus den Gesamtzusammenhang erfassen, das Notwendige im Voraus erkennen und den Akzent auf das Wesentliche setzen: z.B. eine zu langsame Instrumentengruppe durch ein Zeichen anzusprechen und stärker einzubeziehen. Er muss mit großer Leichtigkeit den Rhythmus bestimmen und dem Ganzen einen unverwechselbaren Charakter verleihen. Sein der Situation vorauslaufendes Erkennen, die „Intention“ oder der „vorhersagender Wille“, saugt ihn förmlich in den sich entwickelnden Gesamtzusammenhang, der ihm voll bewusst ist. Diese Art von Bewusstheit harmoniert mit seiner Trance. Dafür hat er allerdings viele Jahre und viele Zehntausend Male geübt.

Fast is fine – but accuracy is final.

You must learn to be slow in a hurry.

Wyatt Earp (1848-1929)

Die lange Zeit und die Anstrengungen, die nötig sind, um solche Fähigkeiten zu erwerben, schreckt viele ab. Wir bewundern zwar die Musiker, Tänzer, Bewegungskünstler, die uns auf dem Bildschirm so elegant und mühelos erscheinen. Wir beneiden die spielerische Elastizität, die robuste Belastungsfähigkeit und die heitere Gelassenheit, mit der diese Bildschirmakrobaten größte Herausforderungen meistern. Aber all diese Fähigkeiten scheinen für uns unerreichbar zu sein. „Wir“ würden das niemals können!

Damit verbauen wir uns nachhaltig den Weg des Lernens.

Stattdessen könnte unser bewusstes Lernen damit beginnen, unsere jeweils ganz besonderen Fähigkeiten zu erkennen. Das was wir, trotz all unserer Handikaps besser können als jeder andere Mensch, weil nur wir ganz bestimmte Erfahrungen machen konnten. Und dann könnten wir, bewusst, ganz langsam das entwickeln, was in uns steckt. Das was gerade in uns ganz besonders ausgeprägt wachsen kann. Und da wir alle einzigartiges in uns tragen, können wir dann damit beginnen, das zu verlernen was unsinnig ist, und wohlwollend und mit Spaß und ohne zu viel Ehrgeiz das üben, was uns weiterbringt. Dann entstünde eine ganz andere Art von Bewusstheit, die nicht eingreifen und steuern will. Sondern stattdessen ruhig und gelassen das betrachtet, was geschieht und dabei für Betonungen und Akzente sorgt.

Als Vogelscheuche für die Bergfelder fertigt man etwas von menschlicher Gestalt an. Vögel und andere Tiere sehen die Gestalt und fliehen. Geist besitzt sie nicht im Mindesten, aber wenn die Hirsche erschrecken und fortlaufen, tut sie ihren Dienst und wurde nicht umsonst gemacht. … Während Hände, Füße und Körper sich regen, macht der Geist nirgends halt, und man weiß nicht, wo er ist. Im Zustand der von Nicht-Geist-Nicht-Denken hat man dann in der Bewegung die Ebene der Vogelscheuche auf den Bergfeldern erreicht. Takuan Sōhō (1573-1645)

Was ist Yoga?

Ich weiß es nicht,

… obwohl ich seit drei Jahrzehnten regelmäßig auf dem Kopf stehe, “die Sonne begrüße“, und mich ausatmend strecke und dehne. Als ich begann mich für indische Hirn- und Körper-Gymnastik zu interessieren, erschienen mir die Yoga-Kurse zu esoterisch und abgehoben zu sein. Besonders dann, wenn mir Kursleiterinnen streng vorschrieben, wie ich zu atmen habe.

Also eignete ich mir „mein Yoga“ autodidaktisch an, mit Büchern des Sivananda Yoga. Vielleicht ist das, was ich tue gar kein Yoga, sondern nur Gymnastik? Oder doch eine der unendlich vielen Wege, Varianten, Formen, Schulen, Lehrmeinungen und Ausprägungen, die sich alle Yoga nennen?

Was ist Yoga für mich?

Yoga begegnete mir als eine Art körperlichen Trainings, das in ein philosophisch-religiöses System eingebettet ist. Ziel- und leistungsorientierter Sport war mir zu wieder, und bei Yoga interessierte mich die Konzentration auf den Prozess. Das Erleben der Ruhe bei Dehnungen und Atemfluss. Das was ich tat verhalf mir zu neuer Energie und verdarb mir den Genuss meine Pfeife zu rauchen.

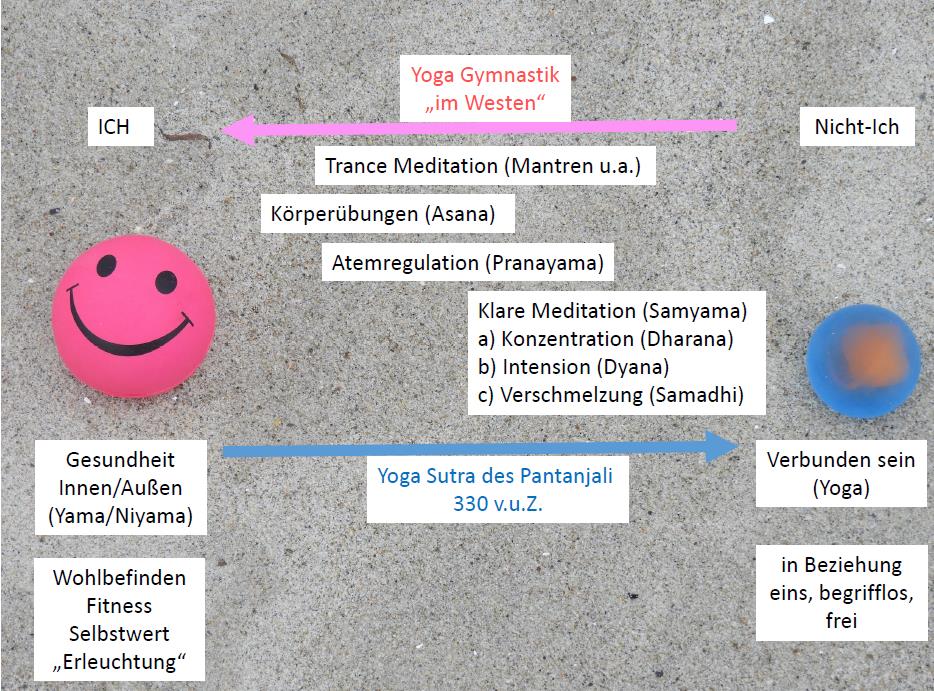

Yoga-Gymnastik im Westen

Yoga wird in europäisch geprägten Kulturen meist von seinem philosophischen Kern losgelöst. Auch mich interessierte er nicht besonders, da mich damals gerade die afrikanische Kultur faszinierte. Mir reichte (wie den meisten westlichen Yoga Praktizierenden) eine entspannende, räkelnde und beruhigende Gymnastik.

Das gestresste „Ich“ sollte sich beruhigen. Der Körper sollte sich wohlig entspannen (Bikram Yoga) und fitter werden (ähnlich wie bei Pilates). Körper und Geist gemeinsam sollten sich geschmeidiger auf die Belastungen des Alltags einstellen können. Und das gelang auch gut.

Yoga-Methoden sind gut untersucht.

Jahrzehnte später, nach der Erfahrung mit chinesischen Bewegungsarten, begann mich Yoga auch theoretisch zu interessieren. Ich begann nachzulesen, wie man versuchte die Auswirkungen des Yoga-Trainings zu messen. (Streeter 2012) Und wie Yoga seinen Weg in die universitären Sport- und Bewegungswissenschaften fand. Menschen, die leichte Yoga-Formen üben, leben offenbar gesünder, als andere, die sich nicht oder ungünstig bewegen. Bei intensivem Üben können Messinstrumente sogar aufzeichnen, wie sich die Struktur bestimmter Hirnanteile verändert, oder wie Leistungsfähigkeit und Elastizität der Bindegewebs-Strukturen zunehmen.

Übertreibungen oder falsche Bewegungsausführungen können aber auch (z.T. erhebliche) Schäden anrichten (u.a. an der Wirbelsäule):

Yoga birgt ein höheres Risiko für ein schmerzhaftes Handgelenk, Ellenbogen und Schulter, möglicherweise aufgrund bestimmter Posen, wie neue Untersuchungen zeigen. Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Die gleiche Studie zeigt auch, dass Yoga helfen kann, Schmerzen im unteren Rücken- und Nackenbereich zu behandeln. University Sydney, Yoga-Paradox. 30.06.2017 (freie Übersetzung Jäger)

Um durch ernsthaftes, qualitätsgesichertes Hatha- oder Kundalini-Yoga-Training das Alltagshandeln günstig zu beeinflussen, sind also gute Lehrer*innen erforderlich.

Ursprung

„Yoga ist die Fähigkeit den Geist ausschließlich auf ein Objekt zu lenken, und diese Verbindung beizubehalten, ohne sich ablenken zulassen.“ Sutra des Pantanjali

Yoga entwickelte sich aus dem Denken Indiens, das vor 2.500 Jahren aus Überlieferungen der Veda und den Uphanischaden zusammengefasst wurde. Sein Wesen besteht aus der Annahme eines höchsten alles durchdringenden, in sich ruhenden Prinzips, dessen Einheit die Vielheit von allem spiegele. Yoga sei einer dieser Spiegel (Darshana), die es erlauben sollten, widerstandslos zu reflektieren, wie sich die Vielheit des einen in einer konkreten Situation manifestiert. Andere indische philosophische Schulen (Samkhaya, Vedanta) versuchten das Gleiche durch rein intellektuelle Aktivität zu erreichen. Sie strebten „die eine Wahrheit“ an: das absolute, richtige Erkennen.

Eingeweihte Yoga-Lehrer*innen übten sich in geschlossenen, „inneren“ Zirkeln in ethischen Verhaltensregeln (Yama), Selbstdisziplin (Niyama), Körperkontrolle (Asana), Atemkontrolle (Pranayama), Rückzug der Sinne von der Außenwelt (Pratyahara), Konzentration auf nur einen Gedanken (Dharana), Meditation (Dhyana) und schließlich in Über-Bewusstheit (Samadhi). Ziel war die absolute Geistkontrolle (Raja), die Auflösung des Einzelgeistes (Laya) oder (als buddhistische Variante) die Ausdehnung von Macht (Tantrayāna).

Der erste, etwa 2.300 Jahre alte Lehrtext des Yoga, das Sutra des Pantanjali, strebte das Gegenteil von dem an, was heute als Yoga-Gymnastik praktiziert wird: Das aufgewühlte und überhöhte „Ich“ solle durch Yoga beruhigt und schwächer werden. Wenn man dafür sorge, dass das Innere und das Äußere befriedet seien, könne man durch stetes Üben den Zustand des Yoga erreichen. Dann bliebe die reine Wahrnehmung eines Betrachtungs-Gegenstandes, und sonst nichts. Etwa so wie ein Diamant das Licht seiner Umgebung widerstandslos spiegele.

Die aktuellen Yogalehren gründen sich oft auf eine spätere Kommentierung (Vyasa ~600 n.u.Z., Vascapti ~850 n.u.Z.) oder die monistische Interpretation des Sankara (~700 n.u.Z., Vedanta).

Der Weg des Pantanjali

Über Pantanjali ist wenig bekannt. Sicher hat er Yoga nicht erfunden. Er strukturierte nur überkommene Meinungen älterer Lehrer. Der Yoga-Weg sei, den Geist auf etwas zu richten, sich nur darauf zu konzentrieren und nicht ablenken zu lassen. In diesem Zustand sei man mit allem in Ruhe vereint. Das letzte Ziel seines Weges sei ein klarer ruhiger Geist in einem gesunden Körper. Er beschrieb eine Disziplin, der man folgen könne oder auch nicht. Am Ende dieses Weges stehe ein Zustand, den er mit Freiheit bezeichnete.

Seine erste Übungsanleitung war handlungsorientiert. Pantanjali beschrieb nicht wie etwas wirklich sei oder sein könnte, und er zeigte auch nicht auf, was man unbedingt machen müsse. Vielmehr verwies er auf einen Weg den man einschlagen könne, und der sich dann nach seiner Erfahrung als nützlich erwiesen habe. Sein Text war daher nicht religiös: Er offenbarte keine Wahrheit und begründete keine esoterische Geheimlehre.

Fitness und innere Ruhe bildeten seiner Meinung nach Voraussetzungen den Weg beschreiten zu können, der zu Yoga führe. Bewegungsübungen (asanas) dienten daher nicht einer „Entspannung“, sondern im Gegenteil einer in sich ruhenden elastischen Anspannung, etwa dem Zustand, der heute als Tensegrity bezeichnet wird. Bewegungsübungen hätten daher keinen Wert an sich, ebenso wenig die spätere Regulation der Atmung (Pranayama). Sie bildeten nur Stufen, die ein weiteres Fortschreiten erlaubten. Der Weg beginne damit, äußeren Frieden herzustellen (NiYama) und die Grundbedürfnisse moderat zu befriedigen, und dadurch innere Ruhe zu finden (Yama). Seiner Meinung dienten die Übungen nicht dazu, einen inneren Ausgleich zu erreichen. Sondern umgekehrt, der innere Ausgleich sei die Voraussetzung, um den Übungsweg weiter beschreiben zu können.

Dieser Hinweis ähnelt dem Qigong. Auch hier ist die innere Gelassenheit (ein Zustand innerer und äußerer Ruhe) eine Voraussetzung aus der elastische, Energie-volle Bewegung entstehen kann.

Was also könnte Yoga (heute) bedeuten?

Vieles:

- Weg zu natürlicher und gelassener Beweglichkeit

- nützliche Übungs- und Entspannungs-Praxis

- harmloser (oder manchmal auch riskanter) Sport-Spaß

- genussvolle Lebensphilosophie

- religiöse-entrückter Erleuchtungsweg

- Wellness-Event und Kur-Methode

- esoterische Geheimlehre

Westliche Zugangsformen zu entspannter Bewegung beginnen üblicherweise mit der Ausführung von Bewegungsfolgen. Wenn diese korrekt ausgeführt werden, soll dann ein Gefühlt gedehnter Gelassenheit erfolgen. Manchmal entsteht aber nach solchen Kursen auch Verkrampftheit und Fehlbelastung.

Pantanjali würde heute vielleicht zunächst „Wellness“ (Alexander-Technik, BBAT, Shiatsu etc) empfehlen, bevor er mit Yoga beginnen würde. Er hielte es für nützlich, erst aus einem Zustand ruhiger innerer und äußerer Gelassenheit weiter vorzugehen. Und Übungen erst auszuführen, wenn die Faszien gelöst locker und entspannt seien. Dann erst dürfe man sich auf das Stammhirn konzentrieren und der Atmung lauschen, und erst wenn das störungsfrei gelänge, ergäbe sich eine Chance „in Beziehung zu treten“.

Damit stehen die Empfehlungen Pantanjalis im Gegensatz zur heute praktizierten Yoga-Gymnastik. Er wollte kein vermeintliches „Ich“ aufblähen, sondern „Es“ in einer Beziehung auflösen. In einer Verbindung mit einen Betrachtungsgegenstand, einem Lebewesen, einem Bild, einem Bewegungs-Rhythmus, einem Symbol oder einer Vorstellung auf der jeweils die Aufmerksamkeit ungestört ruhen kann.

Dieser Gedanke ist erstaunlich modern. Aus der physikalischen Naturwissenschaft ergibt sich, dass wir zuerst aktiv in eine Beziehung treten, erst dann Antworten empfangen und so mit dem, was uns umgibt und was wir sind, wechselwirken (Alvar Noe). Drinnen und Draußen sind nicht isoliert. Vielmehr besteht ein „Ich“ aus (dynamisch veränderlichen) Beziehungen. Und so verliert sich die Grenzlinie, zu dem was man für getrennt hielt.

Links und Studie

- Vater des modernen Yoga und Sohn

- Yoga Sutra (Ashtanayoga)

- Yoga Sutra (Wiki)

- Yoga Sutra (Wiki.yoga-vidia)

- Streeter C et al: Effects of yoga on the autonomic nervous system, gamma-aminobutyric-acid, and allostasis in epilepsy, depression, and post-traumatic stress disorder. Med Hyp. 2012, 78:571-579

Taiji: Struktur und Entspannung

Energie ist meist ohnehin da

Flieh- & Schwerkräfte zum Beispiel. Man kann sie nutzen, ohne sich abzumühen. Der Körper kann sich elastisch-flexibel verformen und anpassen. Lauscht man achtsam nach innen, werden Fehlhaltungen bewusst. Lässt man sie los, steigt das Selbst-Vertrauen. Wir müssen nichts aushalten oder „gegen etwas“ ankämpfen, um sinnvoll zu wirken. Stattdessen können wir ohne Gewalt das zu tun, was eine Situation erfordert. Sinnvoll und gelassen, auch in schwierigen Situationen.

Taiji Quan ist ein umfassendes Bewegungssystem natürlicher Bewegung, um effektiv äußere Enrgieinwirkungen zu gestalten ohne sich abzumühen.

Die vielen verschiedenen Ausrichtungen des Taiji bilden alle möglichen Wechselwirkungen von Kräften im Alltag ab. Für Übende entsteht ein Raum, in dem mit Bewegungsprinzipien, Konzentration, Kommunikation und körperlichen Begegnungen experimentiert werden kann. Der Ursprung der vielgestaltigen Bewegungsfolgen und Partnerübungen stammt aus sehr realen Kampfsituationen, die früher häufig tödlich ausgingen. Die Körperdynamik, die bei realen Kampfsituationen geschah, kann heute in einer geschützten friedlichen Atmosphäre sinnlich erfahren und verstanden werden. Daraus eröffnen sich Alternativen körperlichen und psychologischen Handelns.

Taiji zählt zu den inneren „weichen“ Kampfkünsten, die sich von „äußeren“, harten Kampfkunstformen unterscheiden. „Harte“ Formen des Kämpfens werden trainiert, seit Menschen sich bekriegen und sich mit Keulen erschlagen. Der Feind soll im Kampf kollabieren und anschließend kampfunfähig am Boden liegen, vielleicht auch tot. In China geht das systematisches Training möglichst effektiven Kämpfens auf indische Yogaformen zurück, die von buddhistischen Missionaren importiert wurden, u.a. in das Shaolin-Kloster. Möglicherweise wurden sie durch den älteren Kampfsport Kalaripayattu in Kerala beeinflusst, den im 15. Jhh. Soldaten des Admirals Zheng He trainiert haben sollen. Viele harte Kampfformen, die sich aus diesen asiatischen Traditionen entwickelten (Karate, KungFu, TaekwonDo, Hapkido, Thai-Boxen, uva. …) trainieren Kraft und Schnelligkeit und zielen darauf, einen Gegner, der das gleiche trainiert hat, definitiv so „zu entspannen“, wie ein Luftballon, der platzt.

Bei „weichen“ Kampfkünsten, wie Taiji oder TaiChi, (chin. für großer bewegter Gegensatz) wird scheinbar paradoxes Verhalten trainiert. Auf „Kraft und Schnelligkeit“ antworte Taiji mit Nachgeben, Entspannung und Aufladung einer Struktur mit Bewegungsenergie. Mit sehr wenige Energie (wenigen Gramm), werden durch intelligente Anpassung an die Bewegungsdynamik große Massen bewegt.

Je nach Ausrichtung werden mehr die kämpferischen Aspekte (Wu) geübt, oder die Auswirkungen auf das Verhalten und die innere Einstellung (Wen). Beides ist aber miteinander verbunden, da es die beste Selbstverteidigung (Wu) ist, Kämpfe zu vermeiden. Und ein wirksames Persönlichkeits- und Gesundheitstraining (Wen) bringt auch Faszien, Muskel und Nerven in Bewegung.

Das Ziel eines Taiji-Trainierten in einer realen Kampfbegegnung wäre es, sich und andere zu schützen („Wirksam aus dem Weg gehen“). Und vielleicht auch einen aggressiven Gegner zu verwundern, d.h. ihn in einen anderen Bewusstseinszustand zu versetzen, so dass er anschließend ohne reptilien-hafte Stressmuster kommuniziert.

Zwischen „harten“ (Widerstand brechenden) und „weichen“ (Widerstand umfließenden) Formen gibt es zahlreiche Übergänge, u.a.

- Wing Chun, eine sehr auf Wirksamkeit bedachte, weiche Selbstverteidigungsform,

- Systema, eine sehr militärisch-orientierte, russische Kampfkunst

- Cheng Hsin, ein Training müheloser Stärke, das maximale Effektivität ohne Kollateralschäden erreichen will.

Während „harte Kämpfer“ lernen einen Ziegel zu zerschlagen, üben Taiji-Schüler „rechtzeitig auszuweichen, dranzubleiben und sich zu verbinden“. Durch strukturbewahrendes Nachgeben (Yielding) wird die Nutzung der Bewegungsenergie des Partners und die Schwerkraft für die eigene Bewegungsdynamik genutzt. Der in Schnelligkeit und Kraft wahrscheinlich überlegene, krokodil-artig trainierte Gegner wird möglichst davor bewahrt, aufgrund seiner plötzlich ziellos wirkenden Kraft zu hart aufschlagen.

Taiji eröffnet also einen spielerischen Erfahrungsraum des Erlebens effizienter energievoller und dennoch entspannter Bewegung. Es übt Alternativen zu Stress- und Aggressionsverhalten.

Das Schriftzeichen Taiji bedeutet “großer Gegensatz”.

Er wird durch das dualistuische Yin-Yang-Zeichen symbolisiert, das Gegensätze zeigt, die ohne Halt in harmonischer Bewegung kreisen und dabei keine unnötige Reibungsenergie verbrauchen. Quan (Chuan) bedeutet Faust und symbolisiert die Anwendung dieses Prinzips in der Kampfkunst.

Taiji, entspricht damit dem konfuzianischen Ideal störungsfreier dualistischer Dynamik. Es ist zugleich eingebettet in den Kreis „Wuji”, der dem indischen Ideal des „Alles oder Nichts“ entspricht. Der dritte philosophische Einfluss des Taiji stammt aus dem Daoismus, dem Nebel des Übergangs von Wuji und Taiji.

Die Taiji-Bewegungsformen können grob unterteilt werden in den „kleinen Kreis“ (Bild: „Radnarbe“), von dem meist die Rede ist, wenn der Begriff Taiji genannt wird. Andere, verwandte Techniken werden im „großen Kreis“ (Ba Gua) mit zahlreichen weiten Drehbewegungen und Schritten trainiert, oder im Xing Yi, einem eher linearen Training der Wandlungsphasen („Radspeichen“). Verschiedene Taiji-Stilrichtungen, die sich im 19. Jahrhundert entwickelten (Wu, Chen, Yang, Sun) setzen unterschiedliche Schwerpunkte, die aber jeweils auf die gleichen Prinzipien zurückgehen.

Bild: Die Essigkoster (Wiki)

Konfuzius, Buddha und LaoTzu kosten das Leben:

streng, bitter, verschmitzt

Die Übungsformen des Taiji entstanden als bedrohte dörfliche Familien mit geringstem Kraftaufwand hochgerüstete, überlegene Gegner neutralisieren mussten. Der Erfahrungshintergrund des Taiji stammt also aus dem Realen und Deftigen. Es waren Pragmatiker, die hochtrainierten Kriegern gegenüberstanden, und keine Schöngeister, die eine ästhetische Kunst entwickelten wollten. Es ging vielmehr darum, wie ein unterlegener Bauer mit einem Kämpfer klarkommen konnte, der in der Lage war, mit seiner Handkante Holzbalken zu zertrümmern, der im Dorf plündern, morden und vergewaltigen wollte. Der Hintergrund taoistischer und konfuzianistischer Philosophische der diese Form der Selbstverteidigung beeinflusste, war allerdings sehr hilfreich dabei, ökonomisch energiesparende, widerstandsfreie Bewegungstechniken zu entdecken.

Weitere Wurzeln des Taiji sind chinesische Übungen zur Gesunderhaltung (QiGong) und Maßnahmen zur Beseitigung krankmachender Blockaden (Akupunktur). Qi Gong Übungen streben eine innere Harmonisierung an. Sie betonen im Gegensatz zu Yoga-Dehnung und europäisch-dynamischer Gymnastik die Aufmerksamkeitslenkung, Spiraldrehungen und ein besondere Form energie-anregender Atmung.

Taiji Formen wenden Qi Gong Elemente auf einen geeigneten Umgang mit äußerer Energie an. D.h. zu äußeren Kräften soll eine möglichst optimale innere Einstellung des Körpers und der Psyche gefunden werden. Nicht die äußerlich erkennbare, sondern die harmonische durch den Geist kontrollierte innere Bewegung der Faszien und Muskelstränge, wird besondere trainiert. Die inneren Sinne (so genannte Propriozeption), das Spüren und Fühlen der Bewegung und ihrer Folgen stehen im Vordergrund der Aufmerksamkeit. Daher ist der Übungsablauf in der Regel sehr langsam. In der Anwendung soll dagegen eine Zustandsänderung nicht schnell, sondern sofort erfolgen: „Wenn der Partner sich bewegt, bewege ich mich zuerst“, d.h. „meine Einstellung zu dem was kommt, ist schneller als dem Akteur bewusstwird was er will“. Das Erreichen eines meditativen Bewusstseinszustandes und Körpergefühls ist eine Voraussetzung für eine wirkungsvolle (d.h. für den Partner spürbare) Ausführung. Intensivere Lernerfolge treten, wie bei allen komplexen körperlichen Techniken, wie z.B. dem Klavierspielen, langsam, oft erst nach vielen Jahren auf, da sich die Bewegungsprogramme im Groß-, Mittel- und Stammhirn nur in längeren Trainingsprozessen umgestalten:

- Menschen interessieren sich meist erst für Taiji, nachdem die durch das bisherige Leben eingehandelten Störungen des Bewegungsapparates zu einem Leidensdruck geführt haben. Unbewusst-anstrengend-energieaufwendige Fehlhaltungen, harte Bewegungen einzelner Gliedmaßen bei erstarrter Gesamtstruktur zogen Gesundheitsschäden nach sich. Gesunden Jugendlichen dagegen ist Taiji „zu verkopft und langweilig“, sie powern sich lieber aus und reißen und zerren an ihren Gelenken beim harten Kampf- oder Ballsport. Erst wenn einige Jahrzehnte später ihre Kniegelenke zu maulen beginnen, entwickelt sich vielleicht Neugier, ob man nicht auch anders mit den Gelenken hätte umgehen können. Ansätze, Taiji rechtzeitig, z.B. bei Skifahren, einfließen zu lassen, stecken noch in den Anfängen.

- Am Beginn eines Taiji-Trainings wird die Inkompetenz der wenig ökonomischen Bewegungsart bewusst. Das kann frustrierend sein, weil es bisheriges Verhalten, dass sich ja bewährt hatte, in Frage stellt. Anstrengend-energieaufwendige Haltungen und Folgen reptilienartiger Stressmuster werden offensichtlich, ohne dass sich eine sofortige Lösung bieten würde. Es wird aber gespürt und verstanden, das es Alternativen geben könnte, die wirksam sind und zugleich entspannend.

- Manche begeben sich dann auf einen Weg beharrliches Training mit tausendfacher Wiederholung. Die innere Sinneswahrnehmung verändert sich sehr langsam, die körperliche Kompetenz ökonomischer Bewegung nimmt zu. Es entwickelt sich allmählich eine bewusste (d.h. kontrollierte) Kompetenz

- Schließlich kann die Kompetenz unbewusst ablaufen und in den Verhalten und die Bewegungsmuster des Alltags integriert werden.

Die Grundprinzipien dieser Art von „Körpermechanik plus mentalem Training“ sind auch für Anfänger relativ leicht erlebbar und können in viele Sportarten oder geistigen Tätigkeiten einfließen. Damit könnte sich die Art verändern wie Holz gehackt, Fußball gespielt oder mit dem Chef diskutiert wird.

Wichtige Taiji Grundprinzipien:

- Alles bewegt sich. Der ganze Körper und der Geist sind eine Einheit. Immer bewegt sichalles zusammen (statt einzelner Glieder).

- Bewegung erfolgt leicht und wendig, mit so wenig Anstrengung wie möglich. Balance ist wichtig und Haltung unnötig.

- Für Bewegung und Balance ist kein Krafteinsatz nötig. Muskelkontraktionen bereiten eine Bewegung vor (durch Aufdehung von Faszien). Die Energieübertragung entsteht nur durch Loslassen (Entdehnung der Faszien)

- Zentrierte Ausrichtung des Körpers und Organisation von unten nach oben durch die Schwerkraft: aufrechter sicherer, stabiler, elastisch, balanzierter, gelöster Stand.

- Umwandlung von horizontaler Bewegungsenergie in vertikale Energie: Sinken und aufsteigen lassen.

- Die Hände tasten und fühlen, die Energie kommt aus der Verankerung der Füße mit dem Boden.

- Die Aufmerksamkeit ist hellwach und offen für innen und außen zugleich. Wohlwollend, freundlich zugewandt, ohne Anstrengung oder Gewalt. Ohne Aggression oder Flucht.

Fünf Basisprinzipien von Benjamin Lo:

- „Entspann dich“ (In eine elastische Struktur)

- „Trenne Yin und Yang“ (Die Füße/Beine sind belastet oder nicht belastet, bewegt (leer) oder unbewegt (voll)

- „Beweg dich aus der Mitte“(Dort wo bei Vierbeinern das Zentrum der Bewegung ist)

- „Richte dich auf“ (Kopf oben, Füße unten, gelassen, offen, natürlich und weit)

- „Keep Ladys Hands“ (Die Hände sind so, als wollten sie ein Geschenk annehmen oder übergeben)

Beispiel eines typischen Bewegungsablaufes

- Die Bewegung entsteht aus innerer Ruhe und entspannter Gelassenheit. Bild: Torwart vor einem Elfmeter

- Zunächst erfolgt ein Kontakt, ein Herausreichen zu dem, was kommt. Die Dynamik wird angenommen und begleitet. Bild: Torwart fliegt dem Ball entgegen

- Die einwirkende Energie wird mit dem eigenen Zentrum (und dem des Partners) verbunden (Yielding: nachgeben). Bild: Torwart nimmt den Ball an – er schlägt nicht gegen ihn

- Die Bewegungsrichtung der äußeren Einwirkung wird aus einer horizontalen in eine vertikale umgelenkt, durch Sinken, Entspannen, und die Einwirkung von Schwerkraft. Die Sehnen dehnen sich auf. Die äußere (fremde) Energie des Kontaktes wird neutralisiert und in innere (eigene) Energie verwandelt und in den aufgedehnten Faszien gespeichert. Bild: der Torwart steht – der Ball ist an seinem Bauch geborgen.

- Es entsteht ein gemeinsames Bewegungszentrum, das sich wie ein Ball elastisch auflädt. Ein flummihaft energiereicher Zustand, der sich durch Loslassen entladen kann, als ob eine Schneelast, die von einem Blatt rutschen würde. Bild: Der Torwart kickt den Ball zielgenau aufs Feld.

Äußerlich sehen Taiji-Bewegungsfolgen, auch bei einem Großmeister wie Huang Shen Shyan (Xing Xiang), wenig spektakulär aus (Lockerungsübungen, Pushing). Tatsächlich sie hocheffektiv, sofern sie korrekt beherrscht werden. Das erfordert allerdings einige Jahre (oder Jahrzehnte) der Übung.

Angestrebte Wirkung

- Mit sehr wenig Energie aufwand sehr viel erreichen: Wenige Gramm bewegen viele Pfunde.

- Körperbewusstseins und der Konzentrationsfähigkeit nehmen zu

- Das Verhalten wird stressarm und ökonomischer (weniger Energie für Haltung oder Aggression oder Rückzug)

- Die dehnbaren Faszien und Sehen werden trainiert: Zunahme von Flexibilität und Energiereichtum des Bewegungsapparates

- Training stressfreier Kommunikation

- Verbesserung der Körperhaltung und Struktur

- Entspannung, Ausgeglichenheit

- Kräftigung von Muskulatur, Sehnen, Gelenkkapseln des ganzen Körpers

- Verbesserung der Leistungsfähigkeit bei der Ausübung beliebiger anderen körperlicher und geistiger Methoden oder Sportarten

Wissenschaftliche Hinweise

Studien zu Taiji weisen positive Effekte auf, wie sie bei allen Formen bewusster körperlicher Aktivierung zu erwarten sind. Wie bei jeder wirksamen Methode kann falsches Training zu Verletzungen und Schäden führen. Und da nicht überall da, wo „gutes Taiji“ draufsteht, auch „gutes Taiji“ drin ist, können sich Nutzen und Risiken manchmal die Waage halten.

Eindeutig gesundheitsförderlich ist es, bei Bewegungen und Verhalten reptilienhafte Stress-Muster („Zuschlagen oder Weglaufen“) durch intelligente und ökonomische Bewegungsformen zu ersetzen. D.h. „Schnelligkeit und Kraft“ durch „Struktur und Entspannung“ abzulösen.

Die moderne Bewegungs- und Hirnphysiologie beschreiben die Auslösung von Bewegung nicht mehr als einen Steuerungsvorgang einer Zentrale (das Hirn), die etwas anders (den Körper) zwingt etwas zu tun. Vielmehr entsteht bei Bewegung eine unbewusste Vorstellung eines Zustandes, der erreicht würde, wenn die Bewegung bereits ausgeführt wäre: „Die Milchflasche im Eisschrank sehen“. Dem folgt eine Welle der Bereitstellungsenergie, die erst bewusst wird, wenn die Bewegung („Milchflasche ergreifen“) schon kurz bevorsteht. Die Bewegung selbst ergibt sich aus dem antrainierten Zusammenspiel aller Bewgeungselemente, die automatisch und koordiniert wirken. Im Taiji des 18. Jhd. wurde dieser Vorgang so beschrieben: „Ji (die Intension) bewegt das Qi (die Bereitstellungspotential) und das bewegt den Körper (die Muskulatur und die Sehnen).

Risiken und Gegenanzeigen

Taiji ist nicht einfach zu erlernen. Sicher nicht „Do it yourself“. Es strebt eine Veränderung der Bewegung aller körperlichen und geistigen Funktionen an. Zu ehrgeiziges, zielorientiertes Training oder eine Anleitung durch einen wenig qualifizierten Trainer kann schaden: körperlich oder mental oder beides. Stark ritualisierte Bewegungsfolgen, deren Choreographie ggf. nur zwanghaft nachgeahmt werden, können leicht zu noch stärkeren Verkrampfungen körperlicher und geistiger Art führen. Wichtig ist daher eine Anleitung durch nachweislich qualifizierte Lehrer*innen, die persönliche Hürden erkennen können und nicht nur auf Methodenlernen fixiert sind. Sondern Lernen durch Erleben und persönliches Erfahren ermöglichen.

Wenn ausschließlich ein bestimmtes an sich korrektes Bewegungsmuster trainiert wird, kann es zu einseitigen Belastungen kommen, insb. wenn kein Ausgleich durch andere Bewegungsarten erfolgt. Fehlerhaftes Training kann durch Fehlbelastungen Schäden verursachen: “Taiji-Knie“. Ursachen sind meist mangelhafte Anleitung oder verkrampfte Anwendung bei zielorientiertem Training. Oder Überforderung, z.B. weil Kampfsportbewegungen geübt werden, die Bewegungsphysiologie aber schlaff und untrainiert oder das Gespür für Bewegungskoordination schwach entwickelt ist.

Literatur

- Klassiker: Taiji Quan

- Deistler N (2008): Ji Ben Gong. www.taijiarts.at

- Landmann R (2005): Taijiquan. Konzepte und Prinzipien einer Bewegungskunst. Schriften beweg-wiss. Anthropologie

Euro-chinesische Bewegungskunst?

TQJ 2013, 54(4):34-40

Ich bin »Deutscher«, auch wenn ich mich als Weltbürger fühle und Qigong unterrichte. Die wesentlichen Werte und Blockaden kamen mir mit der Muttermilch. Alles, was ich bisher mit östlichen Methoden und Philosophien erlebte, wurde mit dem vermischt, was ohnehin in dem Suppentopf meiner kulturellen Erfahrungen vor sich hin köchelte.

Meine angelernten, ab der Schulzeit erworbenen Werte zerbröselten im Kulturschock einer mir sehr fremden afrikanischen Kleinstadt. Theoretische Konzepte relativierten sich und Richtig und Falsch verloren ihre Bedeutung. Es begann mir zu dämmern, dass »die Anderen« sich von mir nicht so sehr durch die begriffliche Sprache und abstraktes Denken unterschieden, als durch die Art, wie sie mit ganz anderen Kommunikationsformen umgingen: mit Berührung, Eros, Trance, Bewegung. Die Grammatiken dieser Sprachen waren ungleich schwieriger zu verstehen als die Worte, die sie zu beschreiben schienen. Sie zwangen zur Veränderung meiner selbst, als wichtigste Voraussetzung dafür, dass ich in Resonanz treten konnte.

Mit zunehmender interkultureller Erfahrung nahm ich wahr, dass sich die verschiedenen Exemplare von Homo sapiens erstaunlich wenig von einander unterscheiden. Ihre grundlegenden Persönlichkeitsanteile ähneln sich in allen Kulturen: Bedürfnisse, Körperempfinden, Sinneseindrücke, Emotionen, Mimik, Wahrnehmungsfähigkeit, Grundmuster der Bewegung und des Ausdrucks.

Ich begann mich ernsthaft auf Qigong und Taijiquan einzulassen, weil mir die Art der Bewegungsempfindung half, gleiche Situationen radikal neu zu fühlen und nicht-denkend zu betrachten. Immer neue Horizonte taten sich auf. Ich sah, dass Seerosen, die auf anderen kulturellen Seen blühen, in einem für sie typischen Sumpf wurzeln. Meine Seerose würde folglich niemals anderen gleichen. Und das, was ich glaubte von andern Kulturen verstanden zu haben, war zwangsläufig durch den Filter meiner selbst gegangen. Mein Qigong ist also sehr »deutsch« und vermutlich weniger »chinesisch«. Wenn ich das Ziel hätte, es »chinesischer« zu gestalten, wäre es nachgemacht. Stattdessen versuche ich dafür zu sorgen, dass die Qualitäten der Nährstoffe aus dem benachbarten (chinesischen) Seerosenteich auch an den Grund meines (europäischen) Tümpels gelangen.

Östliche Philosophien und Arten der Bewegungskunst scheinen für interkulturelle Entwicklungsprozesse besonders geeignet zu sein, weil sie körperliche und psychische Aspekte gleichermaßen berühren und dazu verleiten, eine Gelassenheit zu finden, die entspanntes Handeln ermöglicht. Allerdings warnte um 1930 Carl Gustav Jung, ein Psychoanalytiker und Freund des Yijing-Übersetzers Richard Wilhelm, vor einer kritiklosen Nachahmung »chinesischer Yogaübungen«, da er befürchtete, psychisch verkrampfte Menschen könnten sich dabei noch mehr verkrampfen, als sie es ohnehin schon seien. (Jung 1929)

Das »Bewusste« werde bei solchen zwanghaften Bemühungen gegenüber dem »Unbewussten« noch mehr verstärkt und der Versuch, kulturfremdes Verhalten zu kopieren, führe in die Neurose. Er empfahl, nicht das Denken und Fühlen des Menschen anzupassen an importierte, »als richtig erkannte Methoden oder Wahrheiten«, sondern fremde Techniken und Erkenntnisse so dosiert einwirken zu lassen, dass ein allmählicher, heilender Prozess des »Überwachsens« resultiere. Alles andere bleibe Nachäffen oder »das richtige Mittel in der Hand des falschen Mannes«. Diese Aussage gilt im Prinzip für jede wirksame Methode: Ein scharfes Küchenmesser ist gefährlicher als ein stumpfes.

Mit zunehmenden Erfahrungen ergänze ich daher meine stetig wachsende Neugier durch Vorsicht. Ich ahme nicht nach, sondern probiere aus, betrachte Auswirkungen und schaue nach Möglichkeiten, mich und meine Bezüge zu ändern. Mir ist deshalb bei der Betrachtung von Begriffen aus einer anderen Kultur weniger wichtig, »wie es wirklich ist«. Stattdessen interessiert mich, welcher Zusammenhang und welche Dynamik gemeint sein könnten, die da mit einem bestimmten, übersetzbaren Begriff angestoßen werden sollen.

»Fischreusen [Worte] sind da um Fische [Ideen] zu fangen. weg.« Zhuangzi

Wenn ich also verstehen will, auf welchem Boden Qigong gewachsen ist, begegnen mir unter anderem die Fischreusen Mianzi, Guanxi, Amae oder Dao. Welche Fische kann ich damit fangen?

Mianzi – lächelndes Gesicht

In Asien hatte ich als Europäer manchmal Schwierigkeiten zu entscheiden, ob ein lächelndes Gesicht (chinesisch Mianzi) nun »Ja« oder »Nein« bedeutet. Es fehlte mir an der Erfahrung, genauer hinzusehen, zumal ich – typisch deutsch – versuchte die innere Stimmung des Gegenübers an der Bewegung der Mundwinkel abzulesen. Bis ich irgendwann lernte, mehr auf die Augenwinkel zu schauen, die weniger bewusst kontrollierbar sind. Dass Chinesen, wie ich auch, Angst haben, öffentlich bloßgestellt zu werden (Mianzi verlieren), konnte ich sofort nachvollziehen. Aber warum sollte gleich eine Welt zerschellen, bloß weil eine äußere Haltung in sich zusammenbricht und vielleicht etwas Wahres zum Vorschein kommt?

Hinter »Gesicht verlieren« musste sich daher mehr verbergen als die Übersetzung des Begriffes Mianzi vermuten ließ: ein Beziehungsgeflecht, das kollabieren kann.

Guanxi

Das ist Guanxi. Dieser Begriff skizziert eine, im Gegensatz zu Mianzi nicht sichtbare, um ein Zentrum kreisende Dynamik, in der das »Selbst« ruht. Ein mehrdimensionales lebendes Netzwerk, in dem die einzelnen Teile in einem regen und ständigen gegenseitigen Austausch stehen. Im Zentrum stehen die Familie oder der Haushalt (in den nur die besten Schüler aufgenommen werden), weiter entfernt der engere Freundeskreis und schließlich ausgedehnt zu einer Wolke die lockeren Beziehungen zu Geschäftspartnern, Bekannten, Schülern oder Fremden. Die in der Peripherie Schwebenden erhalten in Guanxi nur sehr dosiert so viel geistige und materielle Leistungen, wie sie es wert zu sein scheinen. Wenn jemand Mianzi verliert, sieht er mit Entsetzen, wie sein lebensnotwendiges Beziehungsgeflecht wegbricht.

Für die Aneignung von Qigong bedeutet Guanxi, dass ein Schüler sich intensiv um ein Verständnis einer traditionellen Denkweise bemühen und sich seinem Meister immer mehr annähern muss, bis er schließlich in den inneren Familienkreis (»inner circle«) aufgenommen wird. Außerhalb des Guanxi-Zentrums kann der Meister nur das vermitteln, was er sprachlich oder schriftlich zu fassen in der Lage ist. Seine persönliche Übertragung erfolgt dagegen, ganz ähnlich wie in den schamanischen Kulturen Afrikas oder Lateinamerikas, in Trance.

Auch in Ostafrika muss der Nachfolger eines Heilers, der ausgewählt wurde, weil er »das Gespür« hat, in den engsten Familienkreis aufgenommen werden, um das »Fühlen« direkt vermittelt zu bekommen. Abstraktes »Wissen« wird geringgeschätzt und vielleicht fremden Ethnologen erzählt, die seine Bedeutung ohnehin nicht verstehen werden.

In China (im Gegensatz zu Europa) konnten offenbar schamanische Praktiken über Jahrtausende erhalten bleiben und wurden in spätere Formen der sozialen Kommunikation unter anderem des Konfuzianismus übernommen.

Trance, die hirnphysiologische Grundlage schamanistischer Übertragung, kann nicht abstrakt erlernt werden. Sie entsteht als eine Zustandsform des Seins in direkter Erfahrung und in immer wiederkehrender Wiederholung im Rahmen unmittelbarer Kommunikation. Bis aus zehntausendmal Gehörtem und Gefühltem schließlich ein Fluss energievoller Bewegung entsteht. Europäer, die sich auf diese Art des Lernens in China oder in schamanischen Kulturen Afrikas oder des indianischen Lateinamerikas einlassen, müssen zunächst das, was sie bisher wussten, hinter sich lassen.

Diese Form der Annäherung, die ich intensiv in Afrika erlebte, gleicht manchmal dem Umtopfen einer Pflanze: Die alte Kultur wird zunächst vergessen und die Neue umso intensiver vertreten. Dann stellen sich Asiaten oder Afrikaner europäischer auf als Europäer, oder diese fühlen sich plötzlich als bessere Chinesen. Aber auch bei solch erfolgreich Umgetopften bleiben die frühkindlichen Grundwerte und Prägungen versteckt erhalten, in irgendeinem verschlossenen Hinterzimmer des Selbst.

Diese vorübergehend verdrängten, weil unpassenden Eigenanteile versuchen dann solange zu stören, bis sie irgendwann doch wieder gehört werden. Erst dann kann etwas wirklich eigenständig Neues entstehen: ein Mensch, der sich in zwei Kulturen zu Hause fühlt, weil sich die Erde, in der er wurzelt, durchmischt hat.

Amae – mütterliche Geborgenheit

Ein anderer Blick auf die Zusammenhänge des Guanxi eröffnet sich aus der Betrachtung eines scheinbar ganz ähnlichen Begriffes aus Japan: Amae. Der Begriff stammt von dem Verb »amaeru« ab: sich anlehnen, unter anderem im Sinne von »sich verwöhnen lassen«. Der japanische Philosoph Takeo Doi beschrieb es als ein zentrales, handlungsleitendes Gefühl. (Doi 1982) Grob könnte man es mit »mütterlicher Geborgenheit« übersetzen, einem inneren Zustand, der sich aus dem Vertrauen in eine sichere Abhängigkeit von sozialen Kontakten vermittelt. Das heißt ein Gefühl, das tief verletzt werden kann, wenn sich diese Beziehungen auflösen. Dann folgt auf Amae die Verzweiflung, wie es beispielsweise nach den Lügen geschah, die die Atomkatastrophe von Fukushima begleiteten.

Aber selbst dann sorgte der in sehr früher Kindheit erworbene Respekt vor sozialen Beziehungen dafür, dass andere nicht durch zu große Gefühlsausbrüche belästigt wurden. Amae ist mehr als die Zurückhaltung von Gefühlsäußerungen: Es erfüllt die Funktion eines Sicherheitskonzeptes. Takeo Doi skizziert Amae so:

- »Der Mensch hat ein Recht auf Abhängigkeit.«

- »In Abhängigkeit lässt es sich wohl ergehen …«

- »Das Kind, das von seiner Mutter geliebt wird, hat ein Recht das auszuleben.«

- »Der Freiraum des Handelns des Kindes ergibt sich aus dem Schutzraum der Mutter.«

- »Das Kind darf verwöhnt werden und ist dann sorglos entspannt.«

Amae, die Lust, das fröhliche Baby einer großen Mutter sein zu dürfen, steht nicht im Widerspruch zur Leistungsforderung: Die Mutter ist streng, setzt klare Grenzen und sagt, was zu tun ist.

Wir wissen mittlerweile, dass die Software (die Kultur) die Hardware (Hirn-, Sinnes- und Bewegungsapparat) sehr deutlich prägt: In Hirnscannern leuchten bei Menschen, die ihre frühste Kindheit in Japan erlebt haben, Belohnungszentren auf, wenn eine eher sich verbeugende Gestalt gezeigt wird. Im Westen dagegen ist psychische Stabilität oft mit der Vorstellung eines kompetenten, freien »Ichs« verbunden, der »Lonely Cowboy Mentalität«. Deshalb leuchten bei Amerikanern in Hirnscannern die Belohnungszentren auf, wenn eine eher kämpferisch aufgerichtete Silhouette eines Menschen erscheint. Durch kulturelle Prägung verändern sich die Hirnstruktur und die Art des geistigen Zustandes, der durch die Oszillation der Hirn- und Körperzellen erzeugt wird.

Um Amae oder Guanxi erleben zu können, ist eine enge Kommunikation mit vertrauten Personen nötig, an Orten, an denen Rituale zelebriert werden können: ein Garten, ein Schrein, ein Haus, ein vertrauter Platz, der ein sich Versenken ermög-licht oder an dem man sich mit anderen trifft, um etwas gemeinsam zu tun. Außerhalb Asiens ist die Annäherung von Westlern an diese Art des Seins und Fühlens schwierig. Wenn Europäer bei europäischen LehrerInnen Qigong, Aikido, Hapkido, Wingtsun oder Taijiquan lernen oder Texte östlicher Schriftsteller auf Deutsch lesen, dann kommunizieren sie mit Menschen der eigenen Kultur, die Einflüsse anderen Denkens und Fühlens bereits verdaut und integriert haben.

Daher ist vieles, was auf Deutsch gelesen für asiatisch gehalten wird, eher europäisch, neu gestaltet und weniger historisch verbürgt. Das liegt unter anderem an der Unübersetzbarkeit unscharf-vieldeutiger Piktogramme in eine trennend-begriffliche Schrift und daran, dass alle Gedanken, die wir in Asien für grundlegend und sehr alt halten, über die Tische zahlloser Schreiber und Kommentatoren wanderten, die sie an das jeweils später opportune Denken angepasst haben. Wir haben tatsächlich keine Ahnung, was Kongzi, Zhuangzi oder Laozi »wirklich« dachten oder fühlten, sondern kennen nur Überlieferungen und hantieren mit Konstruktionen, die zu unserem heutigen Denken passend gebogen werden.

So mag zum Beispiel der Gedanke »Der Weg ist das Ziel« vom Daodejing ausgelöst worden sein, die dahinterstehende Vorstellung, es gäbe einen Stand- und einen Zielpunkt und dazwischen die gewundene Linie der Spur unserer Schritte, passt aber besser zum europäischen Denken des »Jacobsweges«:

«Caminante no hay camino, el camino se hace al andar.«

(Wanderer, da ist kein Weg. Der Weg entsteht im Gehen) A. Machado

Dao?

Das Piktogramm Dao besteht nicht nur aus dem Zeichen für Gehen, sondern auch aus dem für Kopf. So nennt ein Wörterbuch auch Begriffe wie »laufen, führen, leiten, gehen, bahnen« oder »sagen, sprechen, lehren«. Entsprechend weichen die über einhundert Übersetzungen des Daodejing ins Deutsche schon beim ersten Satz »Dao Ke Dao Fei Chang Dao« erheblich voneinander ab:

- »Die Bahn der Bahnen ist nicht die Alltagsbahn …« (Ular 1903, auf der Fassung des Konfuzianers Wang Bi ~250 n.u.Z.)

- »Können wir weisen den Weg, wäre es kein ewiger Weg …« (Debon 1961, auf der gleichen Grundlage vón Wang Bi)

- »Ist die Führerin des Alls in Worten anführbar, so ist es nicht die ewige Führerin …« (Rousselle 1942)

Rousselle zieht ältere Fassungen vor Wang Bi heran.

- »Ein Dao von dem man reden kann, ist kein beständiges Dao …« (Gerstner 2008, Fassungen des Wang Bi und der Mawangdui-Grabtexte ~160 v.u.Z. und der kurzen Bambusstäbchenfassung ~200 v.u.Z.)

Die eher konfuzianistische »Bahn« (Ular) scheint besser in unseren heutigen Alltag integrierbar zu sein als die »Führerin des Alls« (Rousselle), die aber kulturhistorisch genauer zu sein scheint, da sie an die matriarchalen Ursprünge der Textsammlung erinnert. Eine Erinnerung an die erotische Vorzeit, als Yin und Yang auch im Äußeren herrschten, lebte lange in den daoistischen sexuellen Praktiken weiter, die zu einem langen Leben führen sollten.

Während das Christentum versuchte, Sex auf Fortpflanzung zu reduzieren und die sexuelle Revolution den Orgasmus als Akt der Befreiung definierte (Wilhelm Reich), wurde in China der männliche Orgasmus nur zur Fortpflanzung als nützlich angesehen. Sex war für den Spaß da oder für die Erleuchtung oder die Meditation, aber nicht für Erotik, die elektrisierende Spannung zwischen Weiblich und Männlich. Für Konfuzius war die Ehe zu wichtig für Romantik oder Sentimentalitäten und für die Daoisten war Sex viel zu bedeutend, um ihn für die Liebe zu verschwenden.

Alle Yin-und-Yang-Philosophen sorgten sich um »die weibliche Überlegenheit gegenüber den Männern«: »Wasser ist Feuer überlegen.« Daoisten versuchten die sexuelle (weibliche) Bestie ordentlich dressiert an einer Leine laufen zu lassen und sie (für Männer) segensreich einzusetzen. Erregung schuf innere Energie (Jing), die durch den Orgasmus wieder verschleudert wurde. Die sexuelle Energie konnte von der Frau auf den Mann übergehen und vermischte sich dort mit der vitalen Energie des Mannes, solange er seinen Orgasmus erfolgreich verteidigen konnte: »Im Kampf mit dem Feind [der Frau] muss er sie wie Stoff oder Stein ansehen und sich wie Gold oder Jade: Wenn sein Ching gestiegen ist, muss er von ihrem Territorium sich sofort zurückziehen.« (Zitate aus Su Nu Ching ~200 v. u. Z. )

Postkoitale Erschlaffung, die sich durch Ausschüttung des Schmuse- und Bindungshormons Oxytozin auszeichnet, war verpönt. Masturbation und Zölibat wurden gleichermaßen für ungesund gehalten.

Weibliche Orgasmen galten als positiv, da dadurch viel Jing erstellt und auf den Mann überfließen konnte, weiblicher Sex nach der Menopause aber war verpönt. (Claussen 1992)

Eine Renaissance erlebte diese Art von Yin-Yang-Spekulation in der Sui-Dynastie um 600, als die Herrscher sich für sexuelle Praktiken interessierten (erhalten unter anderem im Ishinp0). Sie versanken wieder, als der trocken unerotische Neo-Konfuzianismus die Macht übernahm und versuchte, Frauen hinter Mauern zu verbannen, und empfahl, ihnen die Füße zu verstümmeln. Seither sind auch in der westlichen Rezeption die sexuellen und erotischen Urgründe, an die Rousselle erinnert, verschwunden.

Im modernen Textvergleich (Gerstner) bleibt deshalb das Dao im Ungewissen, wo es schon der Dao-Philosoph Zhuangzi angesiedelt hatte.

»… Unfassbar, weit und ohne Form, sich ändernd und wandelnd, ohne Beständigkeit, Leben und Tod vereinend, Himmel und Erde und die 10.000 Dinge verbindend, so dass man sich nichts Besonderem mehr zuzuwenden vermag … Dazu gibt es keine festen Perspektiven.« Zhuangzi

Mit der uns so vertrauten Exaktheit und Schärfe kommen wir in der Begegnung mit asiatischen Kulturen nicht weiter. Dabei geht es weniger um den Text als um die Realität, das, was uns umgibt und was uns ausmacht. Andere können die gleiche Realität völlig anders betrachten, als wir das tun. Hier die Klarheit des »Richtig und Falsch«, dort die unfassbare Wandlung des immer Gleichen, so als gäbe es zwei Fenster, die einen Garten aus ganz unterschiedlichen Winkeln betrachten, mal stehen wir fasziniert vor dem einen, mal vor dem anderen:

Es ist, als ob wir in einem U-Boot durch die Tiefen der Realität schwämmen und durch zwei weit voneinander entfernt liegende Bullaugen schauten: entweder durch das westliche oder durch das östliche. Mir ist eine andere Variante dieses Bildes sympathischer: Das U-Boot sei rundherum verglast, aber durch Algen verklebt und verdreckt und lässt nur an zwei Stellen eine Sicht zu, und es ist nur erforderlich, die Scheiben zu putzen, und schon entstehen unendliche Übergänge der Perspektiven, neue Möglichkeiten und ungeahnte Chancen.

»… in der Geschichte des menschlichen Denkens fanden die fruchtbarsten Entwicklungen an solchen Punkten statt, an denen sich verschiedene Linien des Denkens kreuzten.« Werner Heisenberg

Kulturelle Tücken bei der Aneignung von Qigong

Chinesische Bewegungsarten, die seit der Mitte des letzten Jahrhunderts als Qigong bezeichnet werden, wurden über Jahrtausende für Menschen entwickelt, die körperlich schwer arbeiteten, für Bauern, die sich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang über ihre Reisfelder beugten, für hochtrainierte und im Ernstfall erprobte Soldaten oder für Intellektuelle, die sich von morgens bis abends in Kampfkünsten übten, für Menschen also, die über starke Muskeln, Knochen und Sehnen verfügten und diese vielleicht nur ineffektiv oder zu verkrampft nutzten. Daher wird im Qigong das Loslassen geübt.

Moderne Westler trainieren demgegenüber häufig die Bewegungslosigkeit in Fernsehsesseln, die virtuelle Realität der PC-Arbeit oder die Illusionen der Computerkampfspiele, ohne jede Muskelaktivität außer der des rechten Daumens und des Mausfingers. Da ihre Muskeln ohnehin herumhängen wie schlaffe Gummibänder, kann »Loslassen« erst etwas nutzen, wenn vorsichtig zuvor etwas Spannung, Zug und Präsenz aufgebaut wurde. Die Anpassung der Bewegungslehre der Gebirgswidder an die Fähigkeiten degenerierter Deichschafe: Das wäre eine lohnende Aufgabe.

Eine zweite Herausforderung resultiert aus möglichen Missverständnissen, die aus unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen erwachsen können. Wenn zum Beispiel in einer Übung von der Anregung eines »Qi-Flusses« gesprochen wird, stehen unvermittelt sehr facettenreiche, kulturhistorisch gewachsene chinesische Begriffe im Raum (»verschiedene Qi«), die einige mit »Odem«, »Energien« oder »Strömen« übersetzen und die andere für unübersetzbar halten. Das, was der Lehrer, der den Begriff verwendet, sich darunter vorstellt und zu vermitteln versucht, wird mit dem, was sich ein Chinese vor 2.000 Jahren darunter vorstellte, nicht deckungsgleich sein.

Und dann entstehen in jedem Schüler, als wäre in den See seiner Psyche ein Stein geworfen worden, Vorstellungswellen, die nicht zu den bisherigen Konstruktionen der Realität passen. Daher wird – jeweils sehr unterschiedlich – versucht, das Fremdartige der Vorstellung mit den eigenen Bildern, Konstruktionen und Erfahrungswelten in Einklang zu bringen. Dieser Prozess der Aneignung birgt ein Risiko, das Frank Sinatra besungen hat: »Doo-bee-doo-bee-doo!«. Um diese Verwirrung möglichst in Grenzen zu halten, müssen Westler ein Gefühl für die kulturellen Zusammenhänge entwickeln.

Eine weitere und vielleicht die wichtigste Tücke betrifft eine ganz andere Dimension: die Psyche. Qigong, Taijiquan, Aikido und anderes setzen den Fokus auf Aufmerksamkeitslenkung und können das Denken, Fühlen, Spüren, die Modalität des Seins verändern. Das kann gefährlich sein, und dort, wo man dieses Risiko erkannt hat, zu Vorsicht oder gar zu Abwehr führen, wie zum Beispiel in China, wo aus Angst vor esoterisch-sektiererischer Konspiration versucht wurde, Qigong zu Gymnastik zu kastrieren.

In Europa dagegen gilt Qigong den meisten als sanft, harmlos, liebevoll und ohne Nebenwirkungen. Erfahrungsgemäß ist aber das, was nicht schaden kann, auch meist ziemlich nutzlos. Wozu Qigong, das im Westen kulturell missverstanden werden kann, wenn die wunderschönen Methoden von Pilates, Feldenkrais, Alexander die Psyche weitgehend in Ruhe lassen und sie nur indirekt über die Lockerung des »Körperpanzers« beeinflussen? Anders als diese westlichen Konzepte erhebt Qigong den Anspruch, nicht nur das europäisch vertraute Einzelteil, sondern »das Ganze«, den Zusammenhang, inklusive des Hirns, der Psyche und der unmittelbaren sozialen und sogar universellen Umgebung fühlen und bewegen zu wollen.

Ein verantwortlicher Lehrer, dem diese Inhalte wichtig sind, muss daher nicht nur körperliche Gebrechen im Auge haben (Arthrose, Bluthochdruck oder Rheuma), sondern auch solche wie Depression, Denkstörung oder Zwangsverhalten. Er muss sich Gedanken machen, was er mit Qigong an psychischen Veränderungen auslösen kann, wie er instabil gewordene Personen auffangen will und wo er Grenzen zieht, die er nicht überschreiten darf, zum Beispiel die zur Psychotherapie.

Literatur

- Azar B: “Your brain on culture: The burgeoning field of cultural neuroscience is finding that culture influences brain development, and perhaps vice versa”, American Psychological Association Vol 41, 2010 (10), S. 44

- Carl Gustav Jung: Vorwort zu Richard Wilhelm: „Geheimnis der Goldenen Blüte: Das Buch von Bewusstsein und Leben“, 1929

- Claussen S: Die daoistische Sexuallehre und Formen der Prostitution in China, Magisterarbeit München 1992,www.elenarda.de/Mag/Magister.pdf

- Debon G: Lao-Tse. Tao-Tê-King. Das Heilige Buch vom Weg und von der Tugend. Reclam 1961

- Doi T: „Amae – Freiheit in Geborgenheit. Zur Struktur japanischer Psyche“, Suhrkamp 1982

- Freeman J: “Culture shapes a mesolimbic response to signals of dominance and subordination that associates with behavior”, NeuroImage 47 (2009), 353–359

- Gerstner A: Das Buch Laozi. Übersetzungen mehrerer chinesischer Ausgaben mit Kommentaren, VDM Verlag, 2008,

- Guan J.: Guanxi: The Key to Achieving Success in China, Sino-Platonic Papers, Number 217, December, 2011, http://sino-platonic.org/complete/spp217_guanxi.pdf

- Ishinpō (u.a.: Übersetzung sexueller Praktiken aus der Tang- und Sui-Zeit): http://en.wikipedia.org/wiki/Taoist_sexual_practices

- Neumann E: Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, Walter (www.patmos.de), 2004

- Rousselle E: Lau-dse , Führung und Kraft aus der Ewigkeit. (Dau-Dö-Ging).Insel Verlag, Leipzig 1942

- Ular A: Die Bahn und der rechte Weg des Lao-Tse. Der chinesischen Urschrift nachgedacht von Alexander Ular. Insel-Verlag, Leipzig 1903.

- Wile D: Art of the Bedchamber: The Chinese Sexual Yoga Classics Including Women’s Solo Meditation Texts, 1992, Auszüge: http://gnosticteachings.org/scriptures/taoist/2263-su-nu-ching.html

- Ying Zhu: “Neuralbasis of cultural influence on self-representation”, NeuroImage 34 (2007), 1310–1316

Philosoph Chuang Tzu schrieb um 350 v.u.Z., er ziehe es vor zu angeln und sich des Sees zu erfreuen, statt „zu pusten, … oder zu treten wie ein Bär oder sich zu strecken wie ein Vogel“. Er bevorzuge Gelassenheit. Da er aber nur das Dasein eines Lackbaumpächters fristete, nehme ich an, dass er die Steine für seine Gartenmauer selbst schleppen musste. Mit anderen Worten, er trainierte zwangsläufig und soll erstaunlich gesund und fit gewesen sein.

Bewegung: Gewandtheit statt Geschicklichkeit?

Eine Katze, die sich räkelt, sich anschleicht oder hinter einer Maus herspringt, setzt alles was sie ausmacht gleichzeitig ein. Sie bewegt sich gewandt. Alle Sehen, Muskeln und Nerven sind unmittelbar an dem beteiligt, was gerade geschieht. Selbst bei zielgenau-geschicktem Verhalten, dem Schlag mit einer Pfote, ist bei genauem Hinsehen, die ganze Katze beteiligt. Menschen können dagegen fast alle Muskeln einfrieren und nur einen Finger über der Computermaus bewegen. Diese Starre führt dann zu Steifigkeit, Verspannungen und schließlich zum Verschleiß.

Gewandt verhalten sich dagegen manche Handwerker, Maler, Tänzer, Musiker, die ihre Fähigkeit zur Bewegung in die Gestaltung ihrer Kunst einfließen lassen. Dabei geraten sie in einen Flow: ein Wohlgefühl, bei dem sich das Gefühl für das Ich verleirt während die Verbundenheit mit dem Umfeld und dem Gegenstand des Handelns zunimmt.

Können Sie sich einen Gärtner vorstellen, der mit scheinbar mühelosen, durch lange Erfahrung erlernten Bewegungen eine Tanne erklettert, und deren Spitze, vor dem Fällen des Stammes, kappt? Dabei bewegt er sich aus der Mitte, jedes seiner Gelenke ist beteiligt, und die Bewegungen erfolgen so, dass sich die Belastung im Körper optimal verteilen kann. Er bewegt sich für den Beobachter bewundernswürdig rasch, elegant und effizient, obwohl alles scheinbar langsam und ohne Hektik geschieht.

Das Ziel verliert beim Flow-Gefühl Bedeutung gegenüber dem Prozess des Handlungsflusses. Im Flow können Säugetiere und Zugvögeln, ohne Stress, über lange Zeiträume zu neuen Revieren ziehen. Dabei muss der Energieverbrauch minimal gehalten werden, damit er in Notsituationen ungeschmälert zur Verfügung steht. Das geschieht bei größtmöglicher Stimmigkeit. D.h. Bewegung passt genau zur Situation, die Muskelanspannung, zur geistigen Einstellung, der Zug der Sehne zur Belastbarkeit des Knochens, der Stoffwechsel zum Rhythmus des Atmens. Das Ziel ist beim Flow im Jetzt anzukommen:

Wie fühlt sich die Bewegung an? Das meiste unbewusste In-sich-hineinhorchen beim Flow gleicht einem Klavierstimmer, der auf falsch gestimmte Saiten lauscht, die Harmonien stören. Training im Flow bedeutet nicht, etwas zu verbessern: „schneller, höher, weiter“. Sondern um danach zu suchen, wie innere und äußere Abläufe optimaler aufeinander abgestimmt werden können. Wie die Gefühle verstärkt werden können, die bei ausbalancierter, eleganter, müheloser, gewandter Bewegung entstehen.

Im Flow der Gewandtheit werden Körper und Geist gleichzeitig trainiert. Aufmerksamkeit begleitet die Bewegung ruhig, und wohlwollend zuschauend. Bewusstheit steuert nicht sonder beobachtete wach, was der Körper da so „Tolles“ zustande bringt (z.B. Klavier spielen), ohne sich einzumischen. Alle Organe und Zellen werden dann auf einen optimalen Wirkungsgrad der Bewegung eingestimmt, durch Signale, die Aktivierung und Beruhigung zugleich vermitteln.

Die Effizienz des psychischen und körperlichen Trainings bei gewandten Bewegungen ideal abgestimmt. Schäden an Knien oder Wirbelsäule kommen nicht vor. Es fühlt es sich gut an. Und macht neugierig darauf, das Erlebte zu wiederholen.

Literatur

- Kurz und knapp: Tiwald H: Von der Gewandtheit zur Geschicklichkeit (1983)

- Altenmüller E.: Hirnphysiologische Grundlagen des Übens. In: Mahlert U (Hrsg). Handbuch Üben. Breitkopf und Härtel, Wiesbaden 47-67 (2006)

- Galambos SA et al.: Psychological predictors of injury among elite athletes. Br J Sports Med 2005; 39: 351-354.

- Kantak S. et al.: Neural substrates of motor memory consolidation depend on practice structure, Nature Neuroscience, 11.07.2010,

- Llinás R et al.: Roy S: The ‘prediction imperative’ as the basis for self awareness. Phil.Trans.R.Soc.B 2009;364:1301-7

- Mulder T: Das adaptive Gehirn – Über Bewegung, Bewusstsein und Verhalten, Thieme 2006

- Myers TW: Anatomy Trains, 2. Aufl. (deutsch)Urban&Fischer 2010. 3. Auflage (engl) und Videos

- Pain M et al.: Extreme risk taker who wants to continue taking part in high risk sports after serious injury. Br J Sports Med 2004; 38: 337-339.

- Pogosyan A et al.: Boosting cortical actiity at Beta-band-frequencies slows movement in humans. CurrBiol. 2009;19:1637-41

- Porges SW:Reciprocal influences between body and brain in the perception and expression of affect: A polyvagal perspective. In: Fosha D et al: The healing power of emotions: Affective neuroscience, development, clinical practise. New York, W. W. Norton & Company 2009

- TakuanSōhō: Brief an den Schwertkämpfer Yagyu Munenori, 17. Jhh.

- Peter Ralston: Effortless Power, 1989

- Van Raalten TR et al.: Practice Induces Function-Specific Changes in Brain Activity, PLoS One, 2008, 3(10): e3270.

- von Kleist H: Über das Marionettentheater, 1810

Kopf-Transplantation?

Neuer Körper für alten Kopf?

Der italienische Neurochirurg Sergio Canavero und „sein chinesischer Freund“ und Kollege Xiaoping Ren verkünden, dass wir bald die erste Kopftransplantation erleben werden. (Focus 25.11.2017).

Prahlerei oder real drohender Irrsinn?

In der Medizin wurde immer schon scheinbar „Unmögliches“ umgesetzt, wenn es technisch (irgendwie) doch machbar erschien, und hohe Anerkennungen und Profite versprach. 1967 wagte sich z.B. Christiaan Barnard im Groote Schuur Hospital in Kapstadt nach vielen Tierversuchen (zuerst 1905 in Wien bei einem Hund) an die erste menschliche Herztransplantation. Weil ihm die technische Umsetzung schon schwierig genug vorkam, ersparte er sich die zermürbenden ethischen Diskussionen, die erst nach dem Eingriff begannen.

Er schuf Fakten. Und die erzwangen im Sinne der Erfordernisse der Organtransplantationen zu klären, was ein Mensch sei: Im Wesentlichen ein Gehirn. Und ab wann ein Mensch als verstorben gelten kann: Wenn das Gehirn kein Bewusstsein mehr erschafft. In anderen Ländern, wie in Spanien, reicht für eine Organspende (ohne vorherige Zustimmung) das Kriterium des Herztodes aus.

Einig sind sich weltweit die Medizin-Ethiker, dass ein „sich-selbst-bewusstes“ Gehirn verschiedene Organe „besitzt“. Ein Mensch besteht also nicht u.v.a. auch aus einer Leber, sondern er „hat“ eine.

Deshalb kann man diese, wenn nötig, wie das Ersatzteil einer verschlissenen Maschine austauschen. Oder wenn das Gehirn gestorben zu sein scheint, auch verschenken. Der gleichen Logik folgend, kann es also auch nicht un-ethisch sein, dem denkenden Wabbel-Pudding innerhalb des Schädels eine komplette Körperausstattung zu verpassen.

„Küsschen! Küsschen“:Die Absurdität dieser Zukunftsvision grinst uns aus der bösen Kurzgeschichte des britischen Schriftstellers Roald Dahl an: Ein „verkopfter“ Wissenschaftler lässt sich da sein Gehirn entnehmen, weil ihm der Körper zu versagen droht. Und das verbliebene Auge des in Nährlösung schwimmenden Neuronenhaufens sieht dann einer Horror-Vision des Weiterlebens entgegen.

Wir müssen sicher davon ausgehen, dass in irgendeinem Winkel der Erde, wo mit High-Tech un-ethisch experimentiert werden darf, irgendjemand irgendwann diese neue Frankenstein-Variante ausprobieren wird. Möglicherweise wird der dabei entstehende Doppelmensch auch noch eine Zeitlang (mehr oder weniger) leben.

Trotzdem macht die Grundannahme der Trennbarkeit von Gehirn und Körper wenig Sinn, weil

Im Menschen ein zweites vom Schädel-Gehirn unabhängiges, etwa katzenhirngroßes Nervengeflecht mit unserem Mikrobiom kommuniziert, und einen Teil der Persönlichkeit ausmacht.

- Nerven- und Bewegungszellen Teil eines in Rückkopplung schwingenden Systems sind (Wolpert, Cambridge: Der wahre Grund für Gehirne, TED 2011)

- Das Wesentliche der neuronalen Aktivität nicht Signale sind, die wie in Rechnern über Kabelstränge von Sendern zu Empfängern verlaufen, sondern oszillierende Klang- und Schwingungsmuster, die sich aus der Resonanz aller Zellen und deren Umgebung ergeben (Brain Rhythm, Buzsaki lectures: 2012, 2016). D.h. der Quantenrechner „Gehirn“ existiert nicht für sich genommen, sondern ist Teil übergeordneter Schwingungsmuster, in die sich Einzelaktionen einfügen.

- Körper (inkl.Darm und Mikrobiom) und Geist über sehr feine Impulse und Rückkopplungssystem im autonomen Nervensystem verschaltet sind, und dieses Feintuning nicht durch mechanisches Aneinandernähen von Nervenenden erhalten werden kann.

- Körper und Gehirn in Wechselwirkungen existieren (Boulé: The Power of brain body connection 2016) und Nervenzellen ohne Training von Bewegungszellen verkümmern (Ratey: The Brain Body Connection 2016)

Die Zusammenhänge und Beziehungen zwischen Nerven- und Körperzellen sind unendlich komplex. Sie verändern sich eigen-dynamisch unter dem Einfluss übergeordneter Systeme, und auch durch Zufälle. Es macht daher viel Sinn, Nerven und Bewegungszellen zu trainieren und sich so qualitativ verändern zu lassen. – Gerade nach Verletzungen oder nach Krankheit.

In lebenden Systemen mechanisch herumzuschrauben, wie in klapprigen Maschinen, zerstört die Essenz des Lebens: Elastische, veränderlich-wachsende und flexible Anpassungsfähigkeit an neue Gegebenheiten und Beziehungen.