Ökosystem Mensch: Mikrobiom

„Ich hatte keine Ahnung, dass alles so integriert und schön ist … jede Organelle zeigte sich in einem dynamischen Tanz von Teilen, die sich ständig umarmen. I had no idea everything was so integrated and beautiful … each organelle could be shown in a dynamic dance of parts that continuously embrace.“ Dolgin 2019

Wir bestehen aus Viren und Bakterien

Bestimmte Bakterien und Viren sind ebenso typisch für Menschen wie Zellen. Andere Kleinlebewesen können als Gäste oder Mitbewohner nützlich sein. Parasiten nutzen unseren Lebensraum, ohne sich bemerkbar zu machen, oder richten Schaden an. Die Grenzen zwischen diesen Möglichkeiten und Kommunikationsformen in Ökosystemen fließen und verändern sich.

Alles Leben im Körper und in seinem Umfeld kommuniziert. Tiere und Pflanzen gleichen Staatsgebilden, in denen Einzel-Lebewesen zusammenwirken. Ihre Gestalt formt sich aus dem Zusammenfließen fließen unterschiedlicher Funktionen zu einem Ganzen. Sie passen sich flexibel an ihr Umfeld an, tauschen sich aus, erzeugen sich neu aus sich selbst heraus. Schwingen innere und äußere Wechselwirkungen reibungsarm und friedvoll, können kleinere Störungen ohne bleibende Schäden bewältigt werden.

Krankheit ist eine Kommunikationsstörung.

Ob Menschen eine Besiedlung mit einem Erreger überstehen, oder ob sie sterben, hängt nicht nur von der Art der äußeren Bedrohung ab. Wesentlicher ist die Qualität des Zusammenspiels körpereigener Viren, Bakterien, Zellen und Zellbestandteile. Und die Fähigkeit eines gesunden Organismus, ruhig und gelassen auf äußere Belastungen zu reagieren.

An den Fließ-Gleichgewichten und Wechselwirkungen sind viele Einzelfunktionen beteiligt: Immunsystem, der Darm, die Darmbakterien und Viren, Zellen, Mitochondrien uva. Das Umfeld kann dabei günstig wirken (Sicherheit bieten, Grundbedarfe erfüllen) oder schaden (durch Stress oder Gifte).

Auch Zellen sind Ökosysteme

Eine menschliche Zelle gleicht einer mittelalterlichen Stadt. Im Zentrum ruht, geschützt von einer Mauer, der Stadt-Kern mit dem Rathaus und einer Bibliothek des Wissens. Davor grast eine Ziegenherde: die sogenannten Mitochondrien. In Friedenszeiten stehen die Stadttore offen. Innen und Außen wechselwirken miteinander. Die Stadt ist begrenzt durch eine Mauer: die Zellmembran. Über sie tauscht sich die Stadt intensiv mit den benachbarten Ländereien und dem ganzen Staatsgebilde aus.

Ohne „Ziegenherde“ wäre eine menschliche Zelle nicht lebensfähig. Die Mitochondrien stellen die notwendige Energie für die Sauerstoff-Verbrennung bereit. Dafür besitzen sie ihre eigenen Gene. Sie werden aus dem Zellkern kontrolliert, bestimmt und beeinflusst. Umgekehrt wirken sie in den Zellkern hinein. Mitochondrien verändern sich, verschmelzen miteinander, teilen sich. Wenn sie altern oder zu viel Abfall produzieren, werden sie beseitigt, wie kranke Nutztiere.

Äußere Herausforderungen können elastisch angenommen werden, wenn die Wechselwirkungen im Zellinneren friedvoll ablaufen. Durch Überlastung der Mitochondrien im Rahmen medikamentöser Übertherapie, bei hohem Alter, durch Überlastung mit Giftstoffen, bei hoher Stress-Belastung, Bewegungsmangel (u.v.a.) entstehen Störungen.

Dann können relativ kleine Herausforderungen Immun-Überreaktionen auslösen. Zum Beispiel, wenn die Mitochondrien Notsignale senden. Dann kann explosionsartig das gesamte Immunsystem aktiviert werden, und es entstehen schwere Krankheiten. Oder chronische Erschöpfungszustände, auto-immune Entzündungen, neurodegenerative Erkrankungen oder viele weitere Störungen, die bleibenden Schaden anrichten.

Mikrobiom und Immunsystem

Alle Körpersystem (inklusive des Mikrobioms, des Gehirns und des Immunsystems u.v.a.) bilden eine funktionelle Einheit.

Die komplexe Interaktion der menschentypischen Mikroorganismen und Zellen hat im Laufe der Evolution zur Ausbildung eines reifen Immunsystems geführt, das den Organismus ernährt und schützt.

Ohne Bakterien im Darm würden wichtige Botenstoffe fehlen. Der Stoffwechsel bestimmter Zellen des Immunsystems würde nicht reguliert werden.

Wird bei einer Infektion eine Immunantwort ausgelöst, spielen sogenannte Sternzellen eine wichtige Rolle. Sie gehören zum angeborenen Immunsystem und tragen Rezeptoren, die Muster eindringender Erreger erkennen. Die Zellen reagieren zunächst mit der Ausschüttung von Botenstoffen, die weitere Immunzellen anlocken. Gleichzeitig nehmen sie die Minilebewesen auf, zerlegen sie und präsentieren anschließend einzelne Bruchstücke als Antigene auf ihrer Zelloberfläche. So aktivieren die steuernde „T-Zellen“ des lernenden Immunsystems, die eine gezielte Antwort auslösen. Werden die Steuerfunktionen durch Sternzellen aktiviert, die Eiweißbestandteile aus dem eigenen Körper als etwas „Fremdes“ präsentieren, entwickeln sich Autoimmunerkrankungen. (Schaupp,2020)

Die Bedeutung der ersten Lebenstage

In den ersten Lebenstagen und Wochen ist das Gleichgewicht zwischen Darm-, Immun- und Nervenzellen und dem Mikrobiom noch sehr instabil. Hirnentwicklung und Immunfunktion reifen erst langsam gemeinsam aus. Die Wechselwirkungen kindlicher Zellen mit den menschentypischen Bakterien, die die Mutter auf das Kind überträgt, beeinflusst die gesamte (neurologische, immunologische, motorische) Entwicklung eines Kindes.

Schwangere, Mütter, Neugeborene müssen deshalb in dieser wichtigen Lebensphase umfassend geschützt werden.

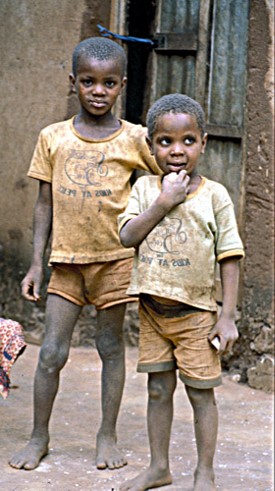

Mangelnde Hygiene ist eine wichtige Ursache für Kindersterblichkeit. Aber auch zu viel Hygiene ist gefährlich. Babys, die extrem abgeschirmt aufwachsen, erkranken häufiger an chronischen Entzündungen von Darm und Lunge. Dagegen scheint „Garten-Dreck“ Kinder vor Autoimmun-Erkrankungen zu schützen, sofern er nur „Garten-Bakterien“ und keine Umweltgifte. Eine an Kleinlebewesen reiche Umgebung ist für die gesunde Entwicklung von Kleinkindern wichtig. Denn die Erfahrungen, die das Immunsystem in frühester Kindheit macht, helfen zwischen harmlosen und gefährlichen Keimen zu unterscheiden: lebenslang.

Interventionen sind im Zeitraum Programmierung im Mutterleib und im Zeitraum der frühkindlichen Anpassung nur dann ethisch vertretbar, wenn lebensbedrohliche Gefahren abgewendet werden, und von dem Eingriff selbst keine nennenswerten Risiken ausgehen. Alle nicht notwendigen medizinischen Interventionen sollten unterlassen werden.

Menschen sind »Mischlinge«

Die menschliche Erbmasse im Zellkern besteht aus etwas mehr als 22.000 Genen. Damit besitzen wir immerhin 8.000 Gene mehr als ein Regenwurm. Allerdings auch 9.000 Gene weniger als der Wasserfloh Daphnia. Das Besondere des Menschen kann sich also nicht in seiner Zellkern-Genetik erschöpfen. Die Art, wie unterschiedliche Träger von Information in einem Gesamtsystem schwingen und interagieren muss eine erhebliche Bedeutung haben, die bisher kaum erforscht ist. Inzwischen ist außerdem bekannt, dass menschentypische Erbinformation auch während und unmittelbar nach der Geburt übertragen wird (Mikrobiom).

Dem Medizin-Nobelpreisträger Svante Pääbo, gelang der Nachweis, dass einige Prozent der Zellkern-Gene der Europäer von Frühmenschen abstammen. Auch bei Afrikanern und Asiaten werden Gen-Übertragungen von anderen archaischen Menschen vermutet (Bodensis, Denisova, Naledi).

In der mütterlichen Eizelle sind in großer Zahl Mitochondrien in einem „Schlafzustand“ eingelagert. Die Mitochondrien der Väter begehen nach der Vereinigung mit der Eizelle einen kollektiven Selbstmord.

Gene menschlicher Mitochondrien, die nicht von der Gattung Homo sapiens stammen, wurden bisher nicht nachgewiesen. (SpdW 12/2022)