Kontakt und Verbindung

Inhalt

- Kontakt & Verbindung (TQJ April, 2024)

- Naturwissenschaft und Bewegungskunst (TQJ 2021)

- Link: Berührende Medizin (April 2024)

„Im Anfang war das Wort“,

steht im Johannes-Evangelium. Johannes irrte.

‚Das Wort‘ steht eher am Ende der Entwicklung menschlicher Kommunikation. Zuvor nutzten unsere menschenähnlichen Urahnen Körperhaltungen, Gesten, Mimik und Laute, um auf etwas zu deuten oder um Befehle zu erteilen.

Dann später folgten Gebärden, mit denen bestimmte Realitätsaspekte symbolisch übermittelt wurden. Erst mit der Ausformung des Kehlkopfs konnten Laute in Klangfarben, Tonhöhen, Betonungen und Rhythmen variiert werden.

Schließlich konnten dann trennende Begriffe geformt, und schließlich auch in Ton geritzt wurden.

Die ‚wortlosen‘ Urformen der Sprache bilden bis heute das Fundament menschlicher, heilsamer Kommunikation.

Kontakt & Verbindung in Kampfkunst & Medizin

Kontakt & Verbindung, TQJ, 2024, (2):32-38

Alles ist verbunden

Lebendes ist verbunden. Es gestaltet sich in Wechselwirkung. Es entsteht aus Beziehungen und wird durch sie geformt. Organismen verschmelzen, lösen sich wieder ab, zerfließen und schaffen neues Leben. Trennung in Bezug zu anderem, ist relativ, je nach Art der Betrachtung. Energie, Materie, Strahlung, Sichtbares und Unsichtbares durchdringen sich, und erscheinen in immer neuen Gestalten.

Kein Lebewesen kann ohne andere überleben. Aggressive Fähigkeiten, wie sich etwas anderes einzuverleiben, es zu manipulieren oder es zu zerstören, sind in der Evolution gegenüber der Fähigkeit zu kooperieren nachrangig.

Nicht „die Stärksten“ setzen sich langfristig durch, sondern die für andere und anderes nützlichsten. Sie fügen sich ein in flexibel-anpassungsfähige Netzwerke. Eigentlich müsste diese Grundregel lebender Systeme auch für menschliche Begegnungen und Beziehungen gelten. Aber die Art, wie unsere, bisher so erfolgreiche, Gattung gerade mit anderen Lebewesen umgeht, kann uns pessimistisch stimmen.

Lebendes kommuniziert.

Wechselwirkende Beziehungen zu anderem können nötig sein, um etwas anderes wie ein Objekt zu beeinflussen, zu verändern, zu benutzen, es wegzustoßen, es zu beseitigen, es zu verschlingen oder es zu vernichten. Oder um sich mit dem anderen zu verbinden, zu vereinen und sich zu einem größeren (biologischen oder sozialen) Ganzen zusammenzufinden.

In beiden Fällen geht es darum, die Überlebenschancen eines Organismus zu erhöhen:

Steht dabei das Eigeninteresse (eines Subjektes) im Vordergrund, sind Subjekt („Ich“) und Objekt („das Andere“) klar getrennt. Das Objekt wird den Interessen des Subjektes unterworfen.

Oder es wird eine Verbindung von zwei (oder mehr) Subjekten angestrebt. Dann entsteht etwas Drittes (ein „Wir“), eine soziale (körperlich-psychologisch ausgeprägte) Beziehung, die die Überlebenschancen der neuen Gemeinschaft verbessert.

Zwischen den beiden hier skizzierten Grund-Intentionen des Aufeinander-zu-Gehens sind zahllose Überschneidungen möglich. U. v. a. bei Konkurrenz-Gerangel innerhalb einer in einer (nach außen geschlossenen) Gruppe.

Begegnung beginnt mit einer Intension

Die Qualität einer späteren Begegnung hängt wesentlich davon ab, in welchem Zustand sich ein Organismus befindet, bevor es zu einer Beziehung kommt (in sich ruhend, aufmerksam, abgelenkt, gestresst …).

Je nach innerer Einstellung werden Signale der Außenwelt eines Tages wahrgenommen und können als Trigger eine Ausrichtung des Organismus bahnen. (Buzsáki 2022)

In der Neurophysiologie werden die Phänomene ‚Intension und Energiebereitstellung‘ vorausschauendes Gebot („predictive imperative“) genannt. (Llinas 2009) Ihnen geht die Bereitstellung von Energie voraus, lange bevor dies handelnden Personen bewusst wird.

Dem folgt die Vorbereitung des Bewegungsapparates auf eine Handlung. Sie zeigt sich schließlich auch als ein körperlicher Ausdruck (der auch bei Menschen weiter unbewusst bleibt). (Wolpert 2021)

Die körperliche Geste zeigt, dass der Körper auf etwas eingestimmt ist. (Prieur 2020)

Diese ursprünglichsten Gesten (Öffnen und Schließen) stammen aus der Zeit unmittelbar vor und nach der Geburt. In der schwangeren Frau ist das Ungeborene geborgen und sicher. Ist die Mutter, wie im Schlaf, entspannt, kann es sich rekelnd bewegen. Ist sie dagegen belastet oder gar im Stress, rollt sich das Kind ein und drosselt auch die Herzaktion. Erwachsene erleben das, wenn der Stress zu viel wird und sie sich zusammenkauern wollen, bis die Gefahr vorübergeht. Wie eine Schildkröte, die bei Gefahr wegtauchen kann.

Das zweite Handlungsmuster des Öffnens zeigt sich unmittelbar nach der Geburt. Das Neugeborene dehnt sich aus, aktiviert seine Bewegungsfunktionen und sein Gehirn, atmet aus und dann kräftig ein und schreit: Es zeigt, dass es als selbstständiges Wesen lebt und sich in die Welt ausdehnen kann. Erwachsen kennen dieses Verhaltensmuster als die Fähigkeit, die Welt zu gestalten und sie ggf. auch im Kampf und Stress zu beherrschen versuchen. Wie ein kleines Krokodil, das versucht zu protestieren und sich zu entziehen.

Bei Erwachsenen zeigt sich diese Geste als zielorientiertes Handeln oder als gewaltsames Machen. Sie ist Teil der Vorbereitung des Organismus, sich ein Objekt oder eine Situation zu verändern. Das „Wollen-ende“ eines Subjektes (das vielen Einflüssen unterliegt) ist in diesem Zusammenhang (zielorientierter Handlungs- und Entscheidungsmuster) von großer Bedeutung. (Flusser 1994)

Unmittelbar nach dem ersten Schrei erlebt das Kind eine dritte Möglichkeit der Einstellung auf die Realität, die es bisher nicht alleine gestalten kann: Es ist die Geste des Angenommen-Werdens, das Hinein-Kuscheln in den Kontakt zu einem geliebten Menschen, mit dem die gerade neu entstandene Zweisamkeit wider zu einem verschmilzt. Scheinbar ist das Kind auch hier eingerollt und geborgen, aber es zugleich wach und tätig. Von der Mutter beruhigt, beginnt es zu saugen. Es handelt in Ruhe. Das individuelle „Wollen“ des noch unreifen Ich, wird durch ein intensives „Wir“ abgelöst. Dieser Prozess des „Bonding“, bei dem in den Gehirnen von Mutter und Kind Bindungshormone ausgeschüttet werden, prägt das ganze spätere Leben.

Erwachsene sehnen sich nach dieser ursprünglichen Verbindung in therapeutischen Beziehungen. Diese gelingen besonders gut, wenn der Behandelnde „nichts will“, sondern in der Lage ist, etwas anzunehmen und zu verstehen. Dann kann sich ‚das Kind‘ (die Patientin / der Patient) in der Beziehung entspannen und eigene Lösungskompetenzen entwickeln

Der Prozess der Annäherung

Unabhängig von der Grundmotivation, sich auf anderes auszurichten, gestalten sich die Prozesse der Annäherung ähnlich:

- Zuerst richtet sich die Aufmerksamkeit auf das andere aus.

Der kommende Kontakt und die Begegnung werden vorausgeahnt. - Der daran anschließendem körperlichen Geste folgt ein „Herausreichen“,

das ggf. in eine Beschleunigung des ganzen Körpers übergehen kann. - Dann folgt die Berührung des Handlungsraums des Gegenübers, der von beiden Beteiligten sehr unterschiedlich (nah oder weit) wahrgenommen werden kann. Meist eine entspannte Armlänge entfernt.

- Spätestens dann richtet sich der andere (schnell und unbewusst) aus, auf das was kommen wird.

- Schließlich erfolgt der Kontakt der Körpergrenze, der Haut.

Ab dann gestaltet sich die weitere Beziehung sehr unterschiedlich:

- Im Kampf würde „das Subjekt“ versuchen in den Energieraum, den Körper des Anderen, des Objektes „einzudringen“, um ihn zu unterwerfen oder zu vernichten. Ziel ist es dann, den Gegner kollabieren zu lassen: manchmal endgültig.

- In der Kampf-Kunst geschieht in einer Millisekunde der Vereinigung („Aus zwei wird eins“) die Neutralisierung der Bewegung des anderen. Gefolgt von einer unmittelbaren Energieübertragung.

- Die Energie wirkt auf das Gegenüber ein (Wee Kee Jin nennt das „breaking the base“). Sie bewegt den anderen gegen seinen Willen. Wem das mühelos gelingt, kann als Meister gelten.

- In der therapeutischen Begegnung folgt dem Kontakt eine bleibende Verbindung, die sich in der beiderseitigen Entspannung vertiefen kann. Es entsteht ein Gefühl, eins zu sein. Beide Subjekte spüren dann in den jeweils anderen hinein und nehmen sich (vorübergehend) als etwas Gemeinsames wahr. Leider aber erleben Patient:innen therapeutische Behandlungen meist sehr anders: ruppig, kontaktarm und intervenierend

| Phasen | Hinweis | Bild |

| Ruhe | Aufmerksam, wach, gelöst | Eins mit See, Wind, Wellen |

| Einstellung | Bereit sein, sich einzulassen | Boot klarmachen |

| Intension | Sich mit der Dynamik verbinden | Segel setzen |

| Geste | Herausreichen-Zurückziehen, Öffnen-Schließen, Wollen-Erleben | Pinne und Takel justieren |

| Virtueller Kontakt | Sicherheitsraum erreichen | Boot nähert sich |

| Körperkontakt | Berührung | Boote docken an |

| Verbindung | Aus zwei Objekten wird ein Objekt | Boote vertäut |

| Energie-Übertragung | Stützend oder beherrschend. gestaltend oder einfühlend, manipulierend oder heilend | Stabilisieren oder Entern |

Der Gelassenheit folgt das Annehmen einer Situation, so wie sie ist.

Annäherung gestaltet sich besonders störungsfrei, wenn kein Veränderungswille vorherrscht. Der Einstellung folgt eine (unbewusste) Intention, eine Öffnung für das, was der Fluss einer Situation gerade erfordert. Die Wachheit innerer Sinne richtet sich nach außen. Der erste Kontakt vermittelt sich über Sinne, die Informationen über weite Distanzen vermitteln (riechen, sehen, hören).

Sie werden mit Erfahrungen abgeglichen und dem Bild der Situation, wie sie erscheint. Der Körper ordnet sich, hingerichtet auf die Begegnung an der Kontaktstelle. Die Wahrnehmung für die ganze Realität fokussiert sich auf einen Bereich, an dem die Ankopplung erfolgen kann.

Der Kontakt geschieht deutlich vor der Sensation von Berührung. Denn die Körpergrenze ist deutlich von der eigentlichen Körperoberfläche entfernt. Wird sie erreicht, reagiert der Körper spontan, lange vor der Schwelle der Bewusstheit. Die dann aus dem Kontakt so entstehende Verbindung ist mit keiner Bewegung verbunden, sondern (ideal) mit Entspannung. Wie bei der Kupplung zweier im Raum schwebender Kapseln, die in gemeinsamer Bewegung ruhen, bevor sie sanft, an der Bindungsstelle flexibel miteinander vereinigen.

So gestaltet sich eine Art von Zweiheit, die sich mechanisch und psychologisch deutlich unterscheidet von zuvor getrennten Einzelkomponenten.

Aus der Verbindung kann sich dann ganz Unterschiedliches entwickeln. Je nachdem, ob etwas gewollt ist oder nicht, und ob die Hände sich nur mit einem Körper verbinden oder ihn ergreifen.

Menschliche Begegnung

Menschen sind, im Gegensatz zu anderen großen Affen, zu Liebe fähig. Es war vorwiegend die Fähigkeit zu innigen Sozialbeziehungen, die es unseren Vorfahren ermöglichte, sich gegen körperlich stärkere (und vielleicht auch intelligentere) andere Frühmenschen durchzusetzen. (Maturana 2009)

Allerdings scheinen in den modernen Kriegen ‚gegen‘ (was auch immer), immer mehr Menschen, wie in Trance, in primitive Reptilien-Kommunikation abzugleiten (Porges 2011):

- „Etwas bekämpfen oder aushalten.“

- „Vor etwas fliehen.“

- „Erstarren.“

Kurzfristig ist Krokodil-Verhalten oft (scheinbar) erfolgreich. Besonders für Stärkere oder Schlauere, die überraschend angreifen. Langfristig aber sind intelligente Säugetiere, die zu Gefühlen fähig sind, zubeißenden Schlangen überlegen. Denn Säugetiere, die sich beruhigen können, handeln nicht nur reflexhaft. Sie können Situationen überblicken und günstig beeinflussen.

Theoretisch könnten das auch Menschen. Wir könnten archaische Handlungsmuster (Kampf, Flucht, Tot-stellen) wirksam dämpfen, und nützliche Verhaltensweisen (Mitgehen, Lenken, Leiten) einüben. Nur tun wir es selten.

Begreifende oder heilende Hände

Die Hand ist eines der wichtigsten Kommunikationsorgane des Menschen. Sie fühlt ertastend in etwas hinein, offenbart sich gestikulierend und vermittelt berührend Aufmerksamkeit, Anteilnahme, Mitgefühl und Sicherheit.

Die Techniken der Informationserhebung durch die Hände (fühlendes Handwerk) werden aber zunehmend durch sehr genaue bildgebende Verfahren abgelöst. Der räumliche Eindruck, der durch die Hände im Inneren eines Untersuchers entsteht, verblasst gegenüber bunten zwei-dimensionalen Bildern, die auf Papier gedruckt werden können.

Bevor eine tastende Hand mit ihrem Sinnessystem herausreicht, entsteht eine Vorstellung von dem, was berührt werden soll. Dann folgt eine aktive Bewegung zum Untersuchungsgegenstand hin. So als würde ein Blinder seinen Stock ausstrecken. Er sucht Kontakt, so leicht und störungsfrei wie möglich. Er nimmt die feinen Vibrationen seiner Stockspitze wahr, die in ihm ein Bild der Umwelt entstehen lassen. Er spürt und fühlt mit dem Stock, und nicht etwa mit der Handfläche, die den Stock hält. Weil alle Bewegungsmelder seines Körpers beteiligt sind, entsteht der Eindruck, die Stockspitze sei ein Teil seines Körpers.

Damit ein solches „Herausreichen“ optimal gelingen kann, ist es unerlässlich, den eigenen Körper zu entspannen.

Eine Ärztin, die ein Baby untersuchen will, muss ihre Hand zuerst dem Kind nahebringen und sich vorstellen, wie es wäre, wenn sie es berühren würde. Dazu muss sie (vor der Berührung) eine Atmosphäre vermitteln, in der Vertrauen entstehen kann, denn wenn das Baby die Hand als Gefahr empfände, wäre anschließende die Informations-Ausbeute wegen der Abwehrspannung des Kindes sehr mager. Viele bevorzugen deshalb elektronische Untersuchungsmethoden, weil die selbst dann Bilder liefern, wenn der Patient nicht kooperieren will.

Untersuchen aber die Hände, muss der eigene Körper vor der Berührung entspannen: die gesamte Haltung, die Schulter, den Ellenbogen, das Handgelenk, die Finger. Erst dann kommt es zum Kontakt, bei dem die einzige Kraft, die zu wirken scheint, die Schwerkraft ist. Es entsteht eine für beide Seiten angenehme Berührung, aus der sich über die Hand ein Dialog entwickeln kann.

Die Gestik der Hand reicht weiter hinaus, in den ganzen Körper des anderen. Sie fühlt weit mehr als das zu untersuchenden Körperteil. Sie nimmt wahr, wie sich die Psyche des anderen loslässt, und sich Spannung verliert. Umgekehrt wirkt die Bewegung des anderen, z. B. infolge seiner Atmung, in die Untersucherin und beeinflusst sie. Denn auch der Andere wird befähigt, fühlend in die Untersucherin, „hinauszureichen“.

Es ist so, als flössen zwei Informationsströme gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung: hinaus und hinein gleichermaßen. Gelungene Verbindung ist immer wechselseitig. Im Bereich der Berührung verschwimmen die klaren Grenzen, und aus Trennung wird Gemeinsamkeit. Die Hand und die Fläche, auf der sie ruht, werden zu einem System, das sich verändert, und das in seinen nunmehr inneren Beziehungen wechselwirkt.

Erfahrene Handwerker benötigen sehr wenig Zeit, um sich mit dem, was sie gestalten wollen, zu verbinden, und um sich gewandt (d. h. prozessorientiert) zu bewegen. Die resultierende Gestaltungs-Kunst erstaunt, weil sie mühelos erscheint. Wer solche Erfahrungen bislang nicht gemacht hat, wird versuchen, mehr oder weniger geschickt zu hantieren oder zu manipulieren. Dabei bleibt ihm das Objekt, das verändert oder untersucht werden soll, fremd und von seinem Subjekt getrennt. Das mag zur Erreichung von Zielen reichen, aber das Ergebnis ist oft unschön.

Ähnlicher Einstieg bei heilsamer Verbindung und Kampfkunst

Sowohl bei partnerschaftlich-trainierender Kampfkunst, als auch bei therapeutischen Begegnungen entscheiden die Anfangsphasen über das Gelingen.

Das viel häufigere Misslingen, steht im Zusammenhang von ungünstiger Einstellung vor der Begegnung, oder dem Rückfall auf primitive Krokodil-Verhaltensmuster. Die führen bei Besiegten wie bei Siegern zu z. T. heftigen Schäden erleiden, die bei intelligentem Verhalten vollkommen überflüssig wären.

Zunächst muss aus zwei getrennten Objekten eines entstehen (und sei es nur für den Zeitraum eines Augenblicks). Das geschieht am effektivsten bei entspannter Annäherung und achtsamer Verbindung, bei denen keine unnötigen Kräfte aufgewendet werden.

Gravitation und Fliehkräfte werden optimal genutzt. Idealerweise ist der Kontakt vor der Verbindung tastend und fühlend: ohne Kraftübertagung, ohne Willen, ohne Ziel. Die Verbindung, das Fühlen des anderen, entsteht aus Entspannung. Und erst im Moment stabilen Verbindens sollte die Energieübertragung erfolgen.

Der Charakter der Verbindung unterscheidet sich (nach dem initialen Kontakt) erheblich zwischen Kampfkunst und heilsamer Beziehung:

In der Kampfkunst wird angestrebt, den Augenblick der Verbindung zeitlich extrem kurz zu gestalten, damit zeitoptimiert unmittelbar nach dem Kontakt eine Trennung erfolgt. Hierbei ist es günstig, in der Verbindung eines Augenblicks den anderen optimal und vollständig in seiner Dynamik zu erfassen, während dieser völlig desinformiert, weder sich selbst noch den Gegner spüren kann. Es geht dabei letztlich um „Gewinnen und Verlieren“ und die Dominanz eines (meisterlichen) Ichs, über ein anderes (weniger kompetentes) Ich.

In der Kampfkunst ist es möglich, bei optimaler Gestaltung von Kontakt und Verbindung, zu lenken, zu leiten, und den anderen mit sehr wenigen Mitteln in eine günstige Richtung zu bewegen. Ein intelligent trainierter Boxer verbindet sich so, dass seine (ohne Kontraktion) heraus-reichenden Hände in einer entscheidenden Millisekunde optimal in Struktur des anderen wirken, und der Gegner nach Einwirkung enormer Energie bewusstlos am Boden liegt.

Bei einer heilenden Verbindung intensiviert sich die Berührung mit zunehmender Zeit. Ohne Gedanken an „Gewinn und Verlust“ öffnen sich Kommunikations-Kanäle der Wahrnehmung: gleichermaßen in beide Richtungen. Beide spüren einander und können wechselseitig (ohne Dominanz) in den anderen einwirken. Bei heilsamer Berührung steht nicht die Anregung von Bewegung des anderen im Vordergrund, sondern die gemeinsame Entspannung in eine vertraute Beziehung.

Dann ist gemeinsames Lernen möglich. Der oder die Handelnde versteht den Zusammenhang besser, auf den er einwirkt und eine Patientin oder ein Patient spürt, wie Energie in ihn hineinströmt, während sie sich weiter entspannt.

Solange etwas dominieren oder gestalten will, gibt es ein „Ich“. Das „Ich“ kann sich aber auch in einer Verbindung auflösen: in liebenden Beziehungen, schamanistischen Ritualen oder in einer Bewusstheit, die Pantanjali, ZhuangZi und Huineng als ‚Ich-losigkeit in einer großen Verbindung‘ beschreiben. (Woods

Was haben Kontakt und Verbindung mit Kampfkunst zu tun?

Ich übe Taijiquan bei unterschiedlichen Lehrern seit etwa 25 Jahren. Damit zähle ich zu den Anfängern. Ich bezweifle, dass ich in einer direkten Kampfsituation einem auf der Straße trainierten Kriminellen körperlich überlegen wäre. Aber ich habe in meinem Lebensalltag, je länger ich Taijiquan übe, erfahren, dass eine Interaktion ohne jede Gewalt wesentlich effektiver ist als ein brutaler Kampf, bei dem immer nur die Stärkeren, die Schnelleren oder die Bösartigen gewinnen können. Taijiquan eröffnete mir die Möglichkeit, Konflikte gewaltfrei in zugewandte Kommunikation zu wandeln.

Die energieverbrauchenden Konstruktionen unseres Frontalhirns („Ich“, „Selbst“, „Wahrheit“, „Gewissheit“ …) können im Verlauf gelungener Begegnungen verwehen. Einfach, indem man damit aufhört, sie zu erzeugen. Im Taijiquan wird erlebbar, dass in einer Verbindung aus zwei Subjekten eine Millisekunde lang in Beziehung ein Subjekt entstehen kann. Dann gibt es kein „Ich“ mehr, sondern nur ein „Wir“. Erstaunlicherweise auch in der Körpermechanik, weil die Massenträgheit (und damit die Bewegung) eines Wir eine andere ist als bei den zuvor getrennten Körpern. Das zu erleben und zu beobachten, war und ist für mich beglückend. Es erinnert mich an die Wandlung der Ur-Trennung (Geburt) in die Ur-Verbindung (Bonding von Mutter und Kind). Foto wäre toll

Für mich ist Taijiquan ein Spiel. Ähnlich wie Schach, das auch aus realen Kampfsituationen abgeleitet wurde. Bei spielerischen „Kämpfen“ macht es manchmal Spaß, wenn einer gewinnen will. Aber auch nur dann, wenn man selbst oder der andere nicht so verbohrt ist, unbedingt gewinnen zu müssen. Gewinnen und Verlieren sind auch beim Spiel der berührenden Hände (‚Sensing hands‘) wichtig, sofern man nicht dem anderen zeigen will, wie unterlegen er sei. Sondern stattdessen in Kommunikation etwas gemeinsam erlebt, erfährt und es so lernt. „Taiji spielen“ ist daher für mich Lebensfreude in Kommunikation mit anderen. Um das „Ich“ zu pflegen, indem andere besiegt werden, sind Kampfsport oder militärischer Drill besser geeignet.

Mehr

- Berührende Medizin (April 2024)

- Bewegung –

Literatur

- Buzsáki G: How the brain ‘constructs’ the outside world, Scientific American, 01.06.2022, www.scientificamerican.com/article/how-the-brain-constructs-the-outside-world

- Flusser V: Gesten Versuch einer Phänomenologie, 1994, https://monoskop.org/images/2/27/Flusser_Vilem_Gesten_Versuch_einer_Phaenomenologie.pdf

- James Haughton Woods: The Yoga Sutra of Pantanjali, The Harvard University Press, Cambridge 1914

- Llinas R et al: The prediction imperative as the basis of self awareness. Phil Trans R Soc 2009, 364(1521):1301-7

- Maturana H: Der Baum der Erkenntnis: Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens, Fischer 2009

- McRae, John (2000). The Plaform Sutra of th 6th Patriarch, Berkeley 2000

- Porges SW et al.: The early development of the autonomic nervous system provides a neural platform for social behavior: a polyvagal perspective. Infant Child Dev; 2011, 20(1):106-118

- Prieur J: The origins of gestures and language: history, current advances and proposed theories. Biological Reviews 2020. 95:531-554

- Wolpert D (Colum. Zuckerman Instit.): How the brain controls the body, Ferrier Lecture 2021, Royal Society: www.youtube.com/watch?v=WGtcD2UDUyA

Naturwissenschaft und Bewegungskunst

Naturwissenschaft als Chance, TQJ 2021, 83(1): 27-31

Bewegungskunst wird erlernt durch konkrete, praktische Erfahrungen und deren Wiederholung. Die Wirkungen der zugrunde liegenden Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten werden erlebt, gefühlt, und in einem ununterbrochenen Bewegungsfluss gespürt.

Kritisches (naturwissenschaftliches) Denken unterbricht solche Prozesse.

So als bliebe man auf einer Wanderung stehen, betrachtete die Täler, Wiesen und Hügel rundherum und fragte sich, welchem Pfad man nun weiter folgen sollte.

Wenn der Fluss des Tuns für einen Moment ruht

.. handelt man nicht, sondern staunt und fragt. Möglicherweise kommen dann auch überkommene eigene Vorstellungen auf den Prüfstand.

Peter Ralston, ein herausragender Taiji-Lehrer, ist überzeugt, dass eine kritische Geisteshaltung (zumindest gelegentlich) nötig sei, um wirklich Neues zu lernen. Und das gelte besonders für die Kampfkunst.

Bevor es zu einem grundlegend neuen Lernschritt kommen könne, müssten zuvor alle überkommenen Konzepte, Wahrheiten und Denkmuster losgelassen werden. Erst dann sei es, egal auf welchem Gebiet, möglich tatsächlich andere Erfahrungen zu machen, und seinen Bewusstseinshorizont zu erweitern. (1)

Ein anderer Aspekt wissenschaftlichen Innehaltens ist es, etwas „Ganzes“ gedanklich in einzelne Bestandteile zu zerlegen. Und diese dann jeweils für sich alleine zu betrachten, um ihren Charakter einfach und deutlich aufscheinen zu lassen.

Auch diese Art der Analyse, die einen Handlungsfluss unterbricht, kann zum Beispiel im Taijiquan sehr nützlich sein. Der Taiji-Lehrer Patrick Kelly zum Beispiel unterscheidet aus didaktischen Gründen in einem – in der Realität dynamisch-ungetrennten – Prozess klar voneinander getrennte Phasen. Und deren besonderen Charakter kann er dann gesondert studieren und unterrichten. (2)

Die Fünf-Elemente- oder -Phasen-Lehre ist ein anderes Beispiel: Sie vereinfacht die Betrachtung hochkomplexer, lebender Zusammenhänge ungemein. Und sie sorgt für klare Diagnosen, die zu sicheren Handlungen führen können. Die Konzentration auf etwas, was aus einem Ganzen herausgelöst wurde, ist oft nützlich, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Summe einzelner Erkenntnisse nicht für die dynamische Realität gehalten wird.

Die „wissenschaftliche“ Betrachtung von Wechselwirkungen und Beziehungen und das wortlos-körperlich-geistige Erleben fließender Prozesse stehen nicht im Widerspruch zueinander. Sie können sich – bei einer fragenden und offenen Einstellung – vielmehr ergänzen. Ähnlich wie Noten und Pausen in der Musik.

Kritisches Denken und Experimentieren

Der naturwissenschaftliche Zugang (neugierig sein, nicht-wissen, fragen und immer wieder nachfragen) ist nur eine der vielen Möglichkeiten, wie der menschliche Geist genutzt werden kann.

Die Fähigkeit, über jeden Zweifel erhabene Erklärungsmodelle der Realität fundamental zu hinterfragen, ist erst zwei- bis dreitausend Jahre jung.

Erst dann fanden einige Menschen den Mut, die befehlenden (inneren und äußeren) Stimmen in sich zu dämpfen. Bevor sie damit anfingen, (ganz auf sich gestellt) selbst zu denken.

Kinder beginnen mit vier oder fünf Jahren zu zweifeln und innovativ, kreativ und fantasievoll Fragen zu stellen. Und auch schummelnd, die Realität zu ihren Gunsten zu verdrehen. Viele Erwachsene, die im Gegensatz zu ihnen genau zu wissen glauben, wie es wirklich sei, reagieren in diesem „Kasperle“-Alter genervt. Weil sie die Fragen nicht aufnehmen und weiterdenken, sondern nur nach den richtigen Antworten suchen, die sie nicht immer finden.

Gleich nach der Einschulung wird den Kindern das kreativ-fantasievoll-kritische Denken wieder ausgetrieben: Denn nun lernen sie, dass ihre Lehrer*innen den Unterschied zwischen Richtig und Falsch genau kennen und dass es nicht belohnt wird, solche Wahrheiten anzuzweifeln. Denn alle die, die „immer das Gleiche tun, weil sie es schon immer getan haben“, und die, die genau wissen, „was wahr ist“, halten kritisches Fragen für ein Unkraut, das in einem ordentlichen Garten des angepassten Denkens keinen Platz hat.

Macht sich im Unterricht von Kampfkunst oder achtsamen Bewegungen manchmal „kindlich-neugierige“ Skepsis bemerkbar, wird sie, wie in der Schule, oft als störend empfunden. Weil ein zuvor ganz selbstverständlich ausgeführter Fluss rituellen Handelns vorübergehend angehalten wurde. Weil gegebenenfalls hinterfragt wurde, ob es wirklich so ist, wie behauptet wird, dass es sei. Oder ob es nicht vielleicht auch ganz anders sein könnte.

Manchmal werden dann kluge Fragen mit „Sei nicht verkopft! – Tue es einfach!“ weggebügelt. Damit wird dann das Verstehen durch persönliche Aneignung erschwert. Zugunsten spiegelbildlicher Nachahmung einer Bewegung oder dogmatischen Glaubens an ein Erklärungsmodell.

Souveräne Lehrer*innen können solche (grundlegenden) Fragen ernst nehmen und wertschätzen. Sie überblicken die Begrenztheit ihres Wissens und Könnens und lernen gerade deshalb in ihrem Unterricht, weil sie durch Fragen (auch aus einer naturwissenschaftlichen Sicht) herausgefordert werden.

Wozu ist kritisches Denken gut?

Die ersten Natur-Philosoph*innen, die sich sowohl von Schaman:innen als auch von Priester:innen abgelöst hatten, fassten das Leben als ein Wirksystem von Psyche, Körper und umgebender Umwelt auf. Beziehungen, Austausch, Selbstorganisation und Veränderungsdynamik eines in der Realität ungeteilten Ganzen standen im Zentrum des Interesses. Einzelfaktoren erschienen ihnen damals so bedeutungslos zu sein wie eine Biene in einem Schwarm. Alles sollte, in einer nicht fassbar komplexen (sichtbaren und unsichtbaren) Realität möglichst störungsfrei miteinander zusammenwirken. Und zu einem einfachen Erklärungsmodell fassbar, und damit auch beeinflussbar sein.

Einer der frühesten Naturwissenschaftler, Anaximander von Milet, betrachtete auch vor 2.600 Jahren „das Ganze“, das ihm wie von einem Atem durchwebt erschien. Zugleich aber verwarf er alle ihm bekannten Glaubens-Konstruktionen, Überlieferungen, Mythen und Weisheiten. Er unterbrach den gewohnten Fluss von Gedanken und Vorstellungen und relativierte alles, was bis dahin als absolut sicher galt.

Er fragte. Und war dabei nicht interessiert an einfachen Antworten. Sondern er strebte nach Klarheit. Allein mit dieser neugierig-offenen Geisteshaltung fand er (ohne Hilfsmittel) heraus, dass die Erde schwebe, da nichts sie noch oben ziehe und auch nichts sie nach unten fallen ließe. (3)

Aber nicht nur in der theoretischen Wissenschaft, bei der Entdeckung neuer Gesetzmäßigkeiten ist es sinnvoll (wie Anaximander) stehenzubleiben, zu betrachten ohne zu bewerten und sich fragend umzuschauen.

Beim Unterricht von Kampfkunst oder achtsamer Bewegung kann es nützlich sein, diese Einstellung aufzurufen: Ganz zu Beginn, und dann später, wenn eine solide Grundlage der erlernten Bewegungen besteht.

Am Anfang (vor dem Unterricht) profitieren besonders Personen mit starken Bewegungsdefiziten oder Fehlhaltungen von Einzelunterricht, der dazu verhelfen kann, das anzunehmen, was ist. Dabei lernen sie nicht Neues, sondern werden darin unterstützt, ihre Situation zu fühlen, zu spüren und so besser zu verstehen. Und können so unterstützt werden, ungünstige Bewegungsmuster loszulassen und zu verlernen, bevor etwas Neues, Effektiveres eingeübt werden kann. (4, 5)

Der zweite nützliche Zeitraum für kritisches Fragen kann sich ergeben, wenn Abläufe, Routinen und Bewegungssystematiken über einen längeren Zeitraum erlernt wurden und sie relativ stabil ablaufen. Dann wäre es hilfreich, das angeeignete Bewegungs-Modell neu zu betrachten, und sich in einem anderen Zusammenhang zu erfahren.

Es könnte etwa sinnvoll sein, ein Seminar zu besuchen, auf dem „das Gleiche“ von anderen Lehrer*innen etwas anders ausgeführt wird. In solchen Situationen wird es dann gelingen, wirklich etwas Neues zu erfahren und zu erleben, wenn man sich darauf einlässt: neugierig und offen. Das erfordert allerdings, alles, was bisher gelernt und als richtig erkannt wurde, zumindest für die Zeit des Seminars, zu vergessen und so (wieder) Unsicherheit und Nichtwissen zu akzeptieren. Zen-Praktizierende nennen das eine Rückkehr zum kindlich-frechen Anfängergeist.

Nutzen & Risiken der Wissenschafts-Religion

Wird heute von „Wissenschaft“ gesprochen, ist meist etwas anderes gemeint: Ein Glaube an die Wahrheiten einer schriftlich fixierten „Wissenschafts-Religion“. Sie besteht aus den Lehrmeinungen von über alle Zweifel erhabenen Wissenschaftspriester*innen, aus großen Datenbanken, bürokratischen Formalismen und heiligen Büchern. Das heißt aus vielen festgelegten und alternativlosen Weisheiten, die dem staunenden Laien verkünden, „wie es wirklich ist“.

Diese Art der „Wissenschaft“ oder des „Wahrheit“-Dogmas von Expert*innen verhindert neugierige, fröhliche Kritik. Denn sie ordnet die Welt in Kästchen von „richtig und falsch“. Sie ist deshalb der „künstlichen Intelligenz“ (AI) verwandt, die auf Einzeldaten und auf Mustern beruht, die in der Vergangenheit eingefüllt wurden. Und sie steht im Gegensatz zu verkörperter, sich stetig erneuernder, menschlich-lebender Intelligenz. Also unter anderem der Fähigkeit, mit überraschend neuen, bisher vollkommen unbekannten Situationen klarzukommen.

Aber auch ein Unterricht zum Stand „universitär festgelegten Wissens“ kann nützlich sein, um etwa die wesentlichen Standard-Kenntnisse in Anatomie, Physiologie und Ähnlichem zu vermitteln. Alle zurzeit als gesichert erachteten Wissenschafts-Dogmen fördern aber nur dann wirkliches Verständnis, wenn selbst (im persönlichen Kontext) weitergedacht, experimentiert und gehandelt wird. Sonst bleibt es beim Wiedergeben von Datenbank-Inhalten, und das können die Algorithmen der AI besser.

Der Psychiater Ian McGilchrist glaubt, dass mit der gewaltigen Überbetonung der Einzelanalysen von Fakten die große Tragik der europäischen Neuzeit begann. Einzeldaten sind die Bausteine der Wissenschafts-Dogmen, die mit den Betonungen auf Trennung und tote Einzelfakten immer größere Bedeutung erlangte. Das Verständnis für die großen Zusammenhänge geht dafür immer weiter verloren. (6)

In der Naturwissenschaft, der Quantenphysik und der System-Biologie, weitet sich der Blick wieder auf Zusammenhänge, Beziehungen, Dynamiken, Rhythmen und Wirkbezüge. Denn in der Realität wurde, trotz intensiven Suchens, nichts gefunden, was getrennt von allem anderen existieren könnte.

Diese moderne Art wissenschaftlichen (undogmatischen) Fragens könnte in den Kursen der Kampfkunst und der achtsamen Bewegung genutzt werden.

Zum Beispiel zum besseren Verständnis miteinander verwobener Funktionseinheiten aus Muskeln, Nerven, Gefäßen, Faszien und Knochen. Im Mikroskop zeigt sich dabei, wie jede dieser Zellen von feinen Fibrillen durchwebt ist, die über Kontaktstellen zu Nachbarzellen führen. Und wie alle Zellen mit allen anderen in einem gigantischen Informations- und Bewegungssystem verknüpft sind. (7)

Im Unterricht kann die Perfektion geistig-körperlicher Struktur erlebt, gefühlt und gespürt werden. Die wissenschaftliche Sicht kann dazu ergänzend schildern, wie Bewegungsapparat, Gehirn, Darmbakterien, Stoffwechsel durch zahllose Rückkopplungen miteinander verschaltet sind und sich aufeinander einschwingen.

Wissenschaft zeigt, wie Körperzellen und das Gewimmel der sie umgebenden Bakterien in Überlagerungen Quanten-physikalischer Wellen kommunizieren. Im Gegensatz zu Künstlicher Intelligenz und zu Dogmatikern gehen neugierige Forscher immer von „Nicht-Wissen“ aus. Absolute Sicherheiten oder Modelle (die in der Vergangenheit entstanden sind) verhelfen ihnen höchstens zu weiteren klugen Fragen. In der Physik sprechen daher viele nicht von „Wahrheiten“, sondern von einem „modellabhängigen Realismus“ (8)

Damit nähert sich moderne Naturwissenschaft der Unbestimmtheit östlicher Philosophien an, die eine Essenz (ein Dao) für unsagbar hielten. Oder erinnert auch an konfuzianischen Pragmatismus, der auf unanzweifelbare Wahrheiten verzichtete, und stattdessen sinnvolles Handeln anregte. (9)

Trainer*innen östlicher Bewegungsformen und die modernen Naturwissenschaften kommen also bei der Betrachtung des Gleichen aus anderen Perspektiven offenbar häufig zu gleichwertigen Ergebnissen: Diese Synergien können genutzt werden.

Naturwissenschaft bestätigt viele Aspekte, die beim Erlernen östlicher Bewegungsarten erlebt werden.

Viele Aspekte und Prinzipien der Kampfkunst und achtsamer Bewegung wurden inzwischen aus naturwissenschaftlicher Sicht bestätigt. Die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten (unter vielem anderen die der Schwerkraft) in ihrer Wirkungsweise zu erleben und sie zugleich in Ruhe zu überdenken, fördert ein intensiveres Verständnis der Zusammenhänge. Beispiele:

Intention

Im Osten vermutete man seit Jahrhunderten, dass der Bereitstellungsenergie (Qi) eine nicht bewusste „Intention“ vorausgehe und erst aus beiden Anregungswellen eine Bewegung erfolge. Der Hirnforscher Rudolfo Llinas nannte dieses grundlegende Phänomen „prädiktiven Imperativ“ . Trainingserfahrung und wissenschaftliche Beobachtung zeigen gleichermaßen, wie eine (unbewusste) Einstellung zu dem, was eine Situation gerade erfordert („Intension“), den bewussten Entscheidungen und Befehlen vorausgeht. Bewusstsein (das „Ich“ als bewertende Instanz) betrachtet oder reagiert. Intention dagegen ereignet sich unmittelbar. (10)

Nicht schnell, sondern sofort

Fließt die Intension widerstandsfrei, können Bewegungen ohne Zeitverlust folgen. Wie bei einem Segler, der nicht auf den Wind reagiert, sondern ihm folgt. Solche Formen schlagartiger Informationsübertragungen können im Labor beobachtet werden. Etwa die Reaktionen der „Kalzium-Kanäle“ in den Zellmembranen, die nicht etwa im Rahmen eines relativ langsamen chemischen Prozesses erfolgen. Sie stellen vielmehr ein quantenphysikalisches Phänomen dar und ändern ihre Polung schlagartig. (11)

Das Zellinnere und auch die Funktionseinheiten der Nerven und Bewegungszellen scheinen deshalb nicht hoch komplizierten Rechnern zu gleichen, die eins nach dem anderen verarbeiten, sondern vielmehr „Quanten-Netzwerken“, die ohne Verzögerung unendlich viele einströmende Informationen sofort bewerten. Informationsübertragungen, wie wir sie vom Radio (mit Sender und Empfänger) kennen, scheinen in Lebewesen eine Ausnahme zu bilden. Vielmehr schwingen Zellen und Funktionseinheiten miteinander in Rückkopplungsschleifen. Und Informationen werden dann über die Modulationen dieser Grundrhythmen übertragen. (12)

Erfahrung, Wahrscheinlichkeit und Bewegungssteuerung

Aus allen östlichen Bewegungsarten ist bekannt: Man muss, um neue Bewegungsmuster einigermaßen sicher zu beherrschen, viele Jahre, oft auch jahrzehntelang trainieren. Roboter können das nicht, trotz immer aufwendigerer Programmierung (sogenannter) „Künstlicher Intelligenz“. Daniel Wolpert, ein Bewegungsphysiologe, beobachtete im Labor, was Bewegungskünstler immer wieder erleben: Handlungsentscheidungen aufgrund unmittelbarer Sinneseindrücke („Information-Input“) wären viel zu langsam und zu unpräzise. Daher werden einfließende Informationen in allen Sportarten und Bewegungsformen (nahezu aller Tiere) mit Erfahrungswissen und implizitem Können abgeglichen. Auf dieser Basis wird, mit einer enormen Genauigkeit, die Wahrscheinlichkeit bestimmt, in der sich eine Situation entwickeln wird. Und dann dazu die geeignete Intention gebildet, die genau zu dieser Dynamik passt und zu dem effektivsten Bewegungsmuster führt. (13)

Das Erlernen neuer motorischer Kompetenzen erfordert ständiges Feedback über Erfolg oder Misserfolg dessen, was getan wird. Ohne achtsames Bewusstsein dauerte der Lernprozess wesentlich länger. (14)

Tensegrity und myofasziale Züge

Die Bedeutung des Dehnens und Verdrillens faszialer Strukturen wurde und wird in den östlichen Bewegungsformen seit 3.000 Jahren erkannt. Und auch trainiert. Vor einem halben Jahrhundert wurde erstmals in der Architektur von Zelten und komplexen Dachkonstruktionen mit Spannungszügen und großflächigen Verbindungen experimentiert. Mittlerweile wurde das Prinzip der Integration von Spannungslinien in allen lebenden Systemen beobachtet (sogenannte „Tens-egrity“, gebildet aus den Worten Tension und Integrity). Muskeln können fasziale Verbindungen aufdehnen, dabei für Energiespeicherung sorgen, die anschließend durch Loslassen der Bindegewebe wieder entladen wird. Die daraus abgeleiteten biomechanischen, spiraldynamischen Erkenntnisse (zum Beispiel die Spannungsübertragung von der Hüfte auf den Fuß über die Zuggurtung an der Oberschenkelaußenseite) können sehr effektiv in Qigong, Taijiquan und Yoga integriert werden. (15)

Mikrobiom und Psycho-Endo-Neurologie

In China wurde „ein Mensch“ seit Jahrtausenden als ein eigenes Staatswesen aufgefasst, das aus vielen Einzelwesen bestehe, die idealerweise miteinander harmonieren sollten. Inzwischen ist diese Sicht die Grundlage der System-Biologie: Menschen sind »Superorganismen«. Sie bestehen nicht nur aus Zellen, sondern (unter anderem) auch aus Bakterien und Viren. Diese Einzel-Lebewesen sind untereinander und mit Darm, Gehirn, Nerven-, Stoffwechsel- und Immunsystem und Bewegungsapparat in vielfältigen Feedbackschleifen verwoben. Sie wirken harmonisch in einem komplexen System und ermöglichen so eine flexible Anpassung dieses Organismus an äußere Belastungen. Und dieser Gesamtorganismus kann durch geeignetes Training beruhigt und sinnvoll tonisiert werden. (16)

Beruhigung der Immun-, Atem- und Herz-Kreislauffunktionen

Bei der Ausübung antiker Bewegungsformen wurde Wert gelegt auf Ruhe, Achtsamkeit und einen gleichmäßigen Fluss des Atems. Diese Techniken gründen auf seit Jahrtausenden durchgeführten Ritualen, die Sinnesreize wie Riechen, Schmecken, Bewegen, Spüren, Hören einbezogen. Und die (gegebenenfalls im Rahmen langsamer Ganzkörperbewegungen) ruhige, vertiefte Ausatmungen anregten. Die rituellen Handlungen stabilisierten den natürlichen Rhythmus des Vagus-Nerven und begünstigten die Entstehung meditativer Zustände. Sie stimulierten reflexartig miteinander verbundene Nervengeflechte, die die mimische Muskulatur, Kopfhaut, Kehlkopf, Rachenraum, Mimik und die Innenohrmuskulatur versorgen. Und begünstigten so über ruhige Herz-Lungen-Rhythmen und eine Dämpfung der Immunfunktion körperliche und geistige Heilungsprozesse (17)

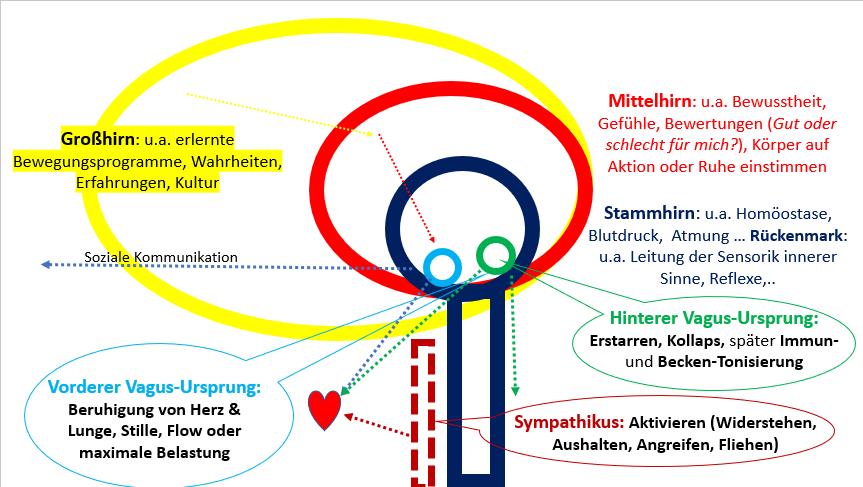

In der Hirnphysiologie wurde entschlüsselt, wie die beteiligten Mittel- und Stammhirnregionen funktionieren. Und wie sie unter anderem über den vorderen und den hinteren Anteil des Vagus-Nerven auf Herz und Lunge und auf die Immunfunktion wirken. Die wesentliche Aufgabe dieser Nervenbahn besteht darin, beruhigende, rhythmische Impulse des Mittelhirns an die Herz-Kreislauf-, Atmungs-, Darm-, Immun- und Stoffwechselfunktionen weiterzuleiten.

Der hintere Vagus-Kern ist der Ursprung des „Anti–inflammatorischenReflexes“, der die Immunzellen sinnvoll dämpft. Die vom Stammhirn kommenden, atemsynchronen Signale tonisieren die Immunfunktion und gestalten sie ruhig und effektiv. Überschießende Reaktionen, die zu schweren Krankheitsverläufen führen würden (sogenannter „Zytokin-Sturm), können so oft verhindert werden. Dieser Reflexbogen ist eine der Grundlagen der Entwicklung der erworbenen („intelligenten“) Immunfunktion, die das angeborene „aggressiv-nicht-spezifische“ Immunsystem überlagert. (18)

Der vordere (jüngere Anteil) des Vagus-Nerven wirkt beruhigend auf die Herz-Lungenfunktion. Er spielt (mit anderen Hirnnerven) eine wesentliche Rolle bei der sozialen Kommunikation (unter anderem Stimmbildung und Mimik). Die Bewertung einer Situation als „sicher“, im Rahmen einer Beziehung mit Artgenossen, erfordert Mittelhirnfunktionen. Wenn Säugetiere Laute und Handlungen ihrer Artgenossen wahrnehmen, wirken Signale (unter anderem über Hormone wie Oxytozin und Dopamin) auf den Vagus-Nerv und auf die reflektorisch mit ihm verbundenen Nerven und ermöglichen so den Ausdruck sozialer Kommunikation. Die resultierende Beruhigung von Herz- und Atmungsfunktion kann dann als sogenannte „Respiratorische Sinusarrhythmie“ gemessen werden.

So beruhigt, werden die Automatik der Stammhirnprogramme gedämpft und Körperfunktionen auf entspanntes Ausruhen oder wirksam-stressfreies Tätig sein eingestimmt. Der Vagus bremst nicht, sondern seine Funktion sorgt für bewegungsarme Ruhe (Meditation) oder für freudvolles Spielen und Arbeiten, ohne Stress oder gar Panik. (19, 20)

Die Kompetenzen der Vagus-Beruhigung gehen in der Hektik moderner Zivilisationen verloren. Daher wittern Immunologen, Kardiologen und andere ein neues lukratives Geschäft im Medizinmarkt: die chirurgische Einpflanzung elektronischer Vagus-Schrittmacher (21)

Geeignete Trainingskurse achtsamer Bewegung sind preiswerter, risikoärmer und wirksamer. Wer also gesund und ohne Infektion durch einen Winter kommen möchte, sollte seine Immunfunktion durch ausreichend Pausen und Schlaf beruhigen und zugleich durch körperliche Bewegung trainieren.

Bild:

Grundlegende Kommunikations-Programme: Reflexe (Rückenmark), Erstarren (Stammhirn), Widerstehen-Angreifen-Fliehen (Sympaticus, Stamm- & Mittelhirn), und in Sicherheit sozial kommunizieren („Limbisches“ Mittelhirnsystem, „Kiemenbogennerven“ inkl. des Nervus Vagus). Der hintere Anteil des Vagusnerven (Motor-Nucleus – DMNv) vermittelt bei der Geburt die Tauchreaktion („Nicht zappeln!“). Nach der Geburt reift er allmählich aus zu einem wichtigen Rhythmusgeber des Immunsystems („anti-inflammatorischer Reflex“). Er hat ferner große Bedeutung für die Entwicklung der Funktionen der Beckenorgane. Der vordere Ursprungs-Kern des Vagus (Nucleus ambiguus) gehört zu einer Nervengruppe, die beim Übergang von Fischen zu Landtieren „arbeitslos“ wurden: die Kiemenbogennerven. Sie dienen bei Säugetieren der Ermöglichung und Ausgestaltung sozialer Kommunikation. Grafik Jäger 2020

Verstehen, welche Auswirkungen von achtsamer Bewegung gemessen werden können und welche nicht.

Das Verständnis für Möglichkeiten und Grenzen wissenschaftlicher Methoden kann sehr nützlich sein: zum Beispiel um Publikationen besser zu interpretieren oder um wirkungsvoller mit Institutionen verhandeln zu können.

Das Erlernen östlicher Bewegungsmethoden wirkt sich körperlich-geistig auf den gesamten Organismus aus. Die Facetten von Veränderungen bilden sich erst allmählich im Prozess des Lernens. Man kann Entwicklungen in Studien beobachten. Zum Beispiel ob bei Personen, die bestimmte Methoden trainieren, Verhaltensänderungen auftreten. Und auf welche Art von Lernerfolgen gewünschte Prozesse zurückzuführen sind. Es könnte auch gemessen werden, ob der Bedarf an medizinischen Anwendungen und Interventionen im Rahmen des Trainings eher steigt oder sinkt. Oder ob mit Belastungen anders umgegangen wird. Oder ob ungünstige Reaktionsmuster und Haltungen wirksam verlernt wurden.

Dagegen ergibt es keinen Sinn zu messen, ob „Taiji, Qigong, Yoga“ oder verwandte Methoden Cholesterinwerte oder den Blutdruck senken könnten. Denn Kampfkunst oder achtsame Bewegungen wirken nicht spezifisch auf Einzelfaktoren. Diese Art von Studien sollte man besser ignorieren: Sie sagen wenig oder nichts aus.

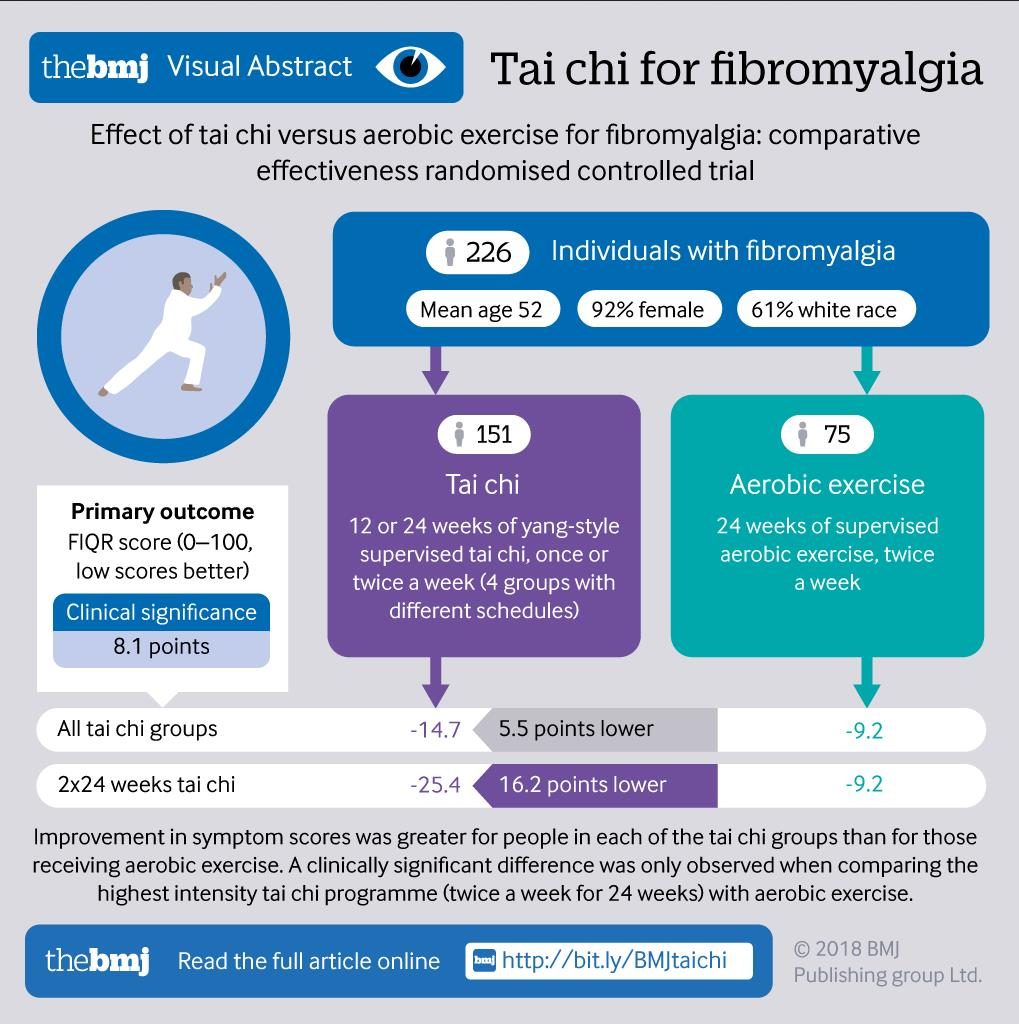

Um Systemeffekte zu messen, wie sie beim Training achtsamer Bewegungen entstehen, müssen alle Entwicklungsaspekte der Personen einbezogen werden. Das geschah 2018 im Rahmen einer sorgfältig durchgeführten Studie im British Medical Journal. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass

„Taiji Geist-Körper-Training zu einer ähnlichen oder größeren Verbesserung der Symptome führt als aerobes Training … Längere Dauer des Taiji zeigte größere Verbesserungen.“ (22)

Studien wie diese zeigen, dass östliche Bewegungssysteme in den Händen geeigneter Ausbilder*innen die Gesundheit günstig beeinflussen können.

Denn Achtsamkeit und entspannte Bewegung werden hierbei gleichermaßen trainiert.

Fazit

Die Sichtweisen östlicher Achtsamkeit und Bewegungssysteme und die naturwissenschaftliche Sicht widersprechen sich nicht.

Es ist nötig, beides miteinander zu versöhnen und zu integrieren. Die geforderten Stunden der Vermittlung naturwissenschaftlicher Grundkenntnisse können den Unterricht also bereichern. Ähnlich wie die Pausen, zwischen den Melodien, den Fluss der Musik vertiefen und intensivieren können.

Es ist nicht erforderlich, in dieser Zeit die Kursteilnehmer*innen mit „Wissenschafts-Dogmen“ zu langweilen. Sondern besser durch die Vermittlung physikalischer und biologischer Erkenntnisse das zu reflektieren, was man tut. So als träte man zurück und beobachtete sich selbst. Sehe klarer und verstehe besser. Möglicherweise kann man auch Schüler*innen, denen der westliche Blick auf einzelnes besonders vertraut ist, besser dort abholen, wo sie sind. Und auch nach außen selbstbewusster vermitteln, dass Bewegungskunst und Naturwissenschaft einander bestätigen, und vielleicht sogar verstärken.

Mehr

Literatur

- Ralston P: The book of Not-Knowing, North Atlantic Books, Berkeley 2010

- Patrick Kelly: Relax Deep Mind, Eigenverlag 2004

- Rovelli C: Die Geburt der Wissenschaft, Rowohlt 2019

- www.bodyawareness.ch –

- www.alexander-technik.org –

- McGilchrist I: The Master and his Emissary. The Divided Brain and the Making of the Western World, Yale University Press 2010; ders.: The Divided Brain and the Search for Meaning. Why Are We So Unhappy? Yale University Press 2012

- Piccolo St.: Die Mechanik der Zelle, in: Spektrum der Wissenschaft August 2015 (www.spektrum.de/magazin/die-mechanik-der-zelle/1351067

- Stephen Hawkins St, Mlodinow L: Der große Entwurf: Eine neue Erklärung des Universums,rororo 2011)

- Littlejohn R: Kongzi on Religious Experience, in: Southeast Review of Asian Studies 2007, 29, S. 225-232, www.questia.com/library/journal/1G1-172514691/kongzi-on-religious-experience

- Llinas R et al.: The ‘prediction imperative’ as the basis for self-awareness, in Philosophical Transations The Royal Society 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2666709

- Yamakage M, Akiyoshi Namiki: Calcium channels, in: Canadian Journal of Anaestesia 2002, 49(2), S. 151–164, https://link.springer.com/article/10.1007/BF03020488

- Buzsáki G: Neural Syntax, in: Neuron, 2010, 68, S. 362-385, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3005627

- Wolpert Det al.: Principles of sensorimotor learning, in: Nature Reviews Neuroscience 2011, S. 740-751; – Mohsen Sadeghi, James N. Ingram, Daniel M. Wolpert: Adaptive coupling influences generalization of sensorimotor learning, in PLOS one, 29.11.2018, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207482

- Manley H et al: When Money Is Not Enough: Awareness, Success, and Variability in Motor Learning, in: PLOS ONE 9(1), 18.1.2014, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0086580

- Scarr G: Helical tensegrity as a structural mechanism in human anatomy, in: International Journal of Osteopathic Medicine, Jan. 2011, 14, S. 24-32; Tom Myers: Anatomy Trains, Elsevier 2014)

- Jäger H: Die Entwicklung des Ökosystems Mensch, in: Gyn äkologische Praxis 2020, 46(2), S. 187-197

- Porges St: Ancient Rituals, Contemplative Practices and Vagal Pathways, auf: Embodied Philosophy 2019, www.embodiedphilosophy.com/ancient-rituals-contemplative-practices-and-vagal-pathways

- Tracey KJ: The inflammatory reflex, in: Nature. 2002, 420, S. 853–862; Davide Martelli et al: Anti-inflammatory reflex action, in: Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol316: R235–R242, 2019)

- Colzato L et al: Darwin revisited: The vagus nerv is a causal element in controlling recognition of other’s emotions, in: Cortex 2017 Jul;92, S. 95-102 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28460255

- Cabej N: Epigenitic principles of evolution, in Zhang Ed: Epigenetics in Health and Disease, Springer 2018, Kap. 14, S. 647-730

- Valentin A. Pavlov et al.: Bioelectronic Medicine: From Preclinical Studies on the Inflammatory Reflex to New Approaches in Disease Diagnosis and Treatment, in: Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, März 2020 2;10(3), http://perspectivesinmedicine.cshlp.org/content/10/3/a034140.full

- Chenchen Wang et al.: Effect of tai chi versus aerobic exercise for fibromyalgia, in: British Medical Journal 2018, 360:k85, www.bmj.com/content/bmj/360/bmj.k851.full.pdf