Berührende Medizin

„Du glaubst, zwei zu verstehen, weil du eins kennst. Denn eins und eins sind zwei.

Aber: Hast du ‚Und‘ verstanden?“ Sufi-Weisheit

Zusammenfassung

Wenn eine Hebamme eine entzündete Brust versorgt, nimmt sie über das, was sie zielgenau tut, komplexe Zusammenhänge wahr. Sie versteht, dass eine junge Mutter überfordert ist.

Ihre Hände helfen ihr zu einer zielgenauen Diagnose, der eindeutiges Handeln folgt. Aber zugleich schafft die Art ihrer Berührung eine Atmosphäre des Vertrauens, in der sich ihre Patientin öffnen kann. Nicht nur, das, was die Hebamme tut, sondern auch die Art, wie sie eine Beziehung aufbaut und sich verbindet, wirkt sich heilsam aus: Wenn ihre Gesten, ihre Mimik, die Stimmgebung und ihre Körperhaltung Empathie vermitteln, Aufmerksamkeit, Anteilnahme, Mitgefühl, Ruhe und Geborgenheit.

Einfühlsame Berührungen entspannen, weil die Sorgen und die Ängste in dem Verbunden-sein mit dem anderen nachlassen. Heilsame Hand-Werk-Medizin wird aber durch bildgebende, maschinelle, digitale Verfahren abgelöst. Dabei verblasst der räumliche Eindruck, der durch die Hände entstünde, gegenüber dem visuellem Effekt bunter, zwei-dimensionaler Bilder. Die technische Brillanz elektronischer Medien hat die Beurteilungsqualität sinnlich wahrgenommener Zusammenhänge drastisch verändert.

Den-Körper-einbeziehende Kommunikation kann therapeutische Beziehungen vertiefen. Sie ist das Menschen-typische in der Medizin, das nicht durch Maschinen ersetzt werden kann. Die Qualität berührender Medizin muss aber nicht nur wiederentdeckt, sondern (für viele) neu erlernt und unterrichtet werden.

Menschliche Kommunikation

Weit über neunzig Prozent des Informationsaustausches direkter menschlicher Kommunikation wird nonverbal vermittelt: unter anderem durch Körperhaltung, Gestik, Mimik, kommunizierende Hände, Berührung und schließlich auch die Melodie, den Rhythmus und den Tonfall der Sprache [1]. Menschen tauschen sich anders aus als elektronische Sender und Empfänger. Bei ihnen sind immer alle Nervenzellen der beteiligten Gehirne, in Resonanz mit ihren Körpern, gleichzeitig aktiv. Kein Gehirn- oder Körper-Teil tut etwas alleine. [2] Deshalb wird das, was in einer anderen Person vorgeht, gespiegelt und kann so unmittelbar verstanden werden. [3]

Um möglichst viel durch Mimik, Gestik, Körperhaltung und Sprachmelodie vom anderen zu erfahren, ist es nötig, zu beobachten und zu lauschen: wach, ruhig, aufmerksam, unvoreingenommen, wohlwollend, empathisch. Und dem anderen ein Angebot machen, Interesse zeigen, eine Geste der Einladung aussprechen.

Zwischenmenschliche Begegnungen gelingen leichter, wenn das Verbindende in den Vordergrund rückt. Sie werden erschwert, wenn das, was uns fremd erscheint und uns trennen mag (Sprache, Gender, Religion, Kultur), zu stark betont wird.

Medizin regt heilende Prozesse an

In Notfällen greift sie ein, zum Beispiel wenn eine Kinderärztin die Ursache des Problems der Austrocknung eines infizierten Neugeborenen durch eine Infusion beseitigt.

Zugleich sollten Mediziner:innen komplexe Zusammenhänge wahrnehmen und versuchen, sie im Verlauf zu verstehen: Warum hatte die Mutter des Babys abgestillt? War sie überfordert? In welchen sozialen Zusammenhängen lebt das Kind?

Aus Fragen, wie diesen, entsteht keine Diagnose, sondern es entfaltet sich eine Sicht auf ungünstige oder gestörte Beziehungen, die das Entstehen von Krankheitssymptomen begünstigten. Ärzt:innen können dann der Mutter helfen, das für sie Wesentliche zu erahnen. Sie können ihr Probehandeln ernst nehmen und sie unterstützen.

Lebende Systeme kommunizieren: sie wechselwirken

Das mechanisch-interventionistische Denken des 19. Jahrhunderts wurde in der Medizin durch das Verständnis von System-Biologie abgelöst.

Die Wechselwirkungen in lebenden Systemen sind werden zunehmend gut untersucht. Wir können beschreiben, wie Zellen untereinander, und wie sie mit den Milliarden unentbehrlicher Bakterien, kommunizieren. Und wie aus diesen friedlichen, grundlegenden Interaktionen körperliche, psychische und soziale Prozesse erwachsen. Mikroben, Zellen und wie sie über Hormone, physikalische Reize, Nervengeflechte oder Immunzellen kommunizieren, sorgen für Flexibilität und Wachstum (Gesundheit) oder für Störungen oder Blockaden (Krankheit). [4, 5]

Hirnprozesse dienen nahezu ausschließlich der Erzeugung komplexer Motoraktivität. Selbst Denken, Emotionen und Fühlen sind Muster neuraler Aktivität, die in Aktivierung von Zellen des Bewegungsapparates führen oder diese vorbereiten [6]. Nerven- und Effektor-Zellen bilden Funktionseinheiten, die einander beeinflussen. So hat das Bild eines denkend-lenkenden Gehirns und den ausführenden Muskeln mit der Realität lebender Systeme, in denen Funktionskreise schwingen und moduliert werden, nichts zu tun. Weil etwa Emotionen und Mimik zusammenwirken, entsteht emotionale Blindheit, wenn die Muskulatur durch Botox gelähmt wird [7]. Die Ausdrucksformen muskulärer Aktivität verbinden uns dann über Spiegelneuronen mit anderen Gehirnen und Körpern, die uns und die wir beeinflussen.

Wir leben in einer sehr dynamischen Welt, in der wir ständig Wechselwirkungen zu vielen Objekten eingehen, die uns verändern, sobald wir uns mit ihnen beschäftigen. Der Informationsfluss komplexer Netzwerkstrukturen lebender Zellen unterscheidet sich deutlich von einem Kran, dessen Seile und Kabel zu einem Zentralcomputer laufen und von dort gesteuert werden. Stattdessen erzeugen Schwingungskreise unterschiedlicher Zellverbindungen Oszillationsmuster, die durch zahllose Rückkopplungen moduliert werden. [8,9]

Kommunikation beginnt mit Weitblick

Kinder erlernen im Alter von zwei bis drei Jahren, die Gefühle anderer zu verstehen, und so wirksam emotional zu kommunizieren. Ab dem vierten Lebensjahr beginnen sie darüber nachzudenken, was andere denken mögen (theory of mind). Nun verinnerlichen sie wichtige moralische und ethische Werte, Geschlechterrollen und Handlungsvorschriften: also alles, was von ihrer Kultur als unverzichtbar oder heilig empfunden wird. Der resultierende, sozial-sanktionierte und vertraute Kodex menschlich-sozialen Verhaltens erscheint den späteren Erwachsenen dann als wahr und über Zweifel erhaben.

Als Erwachsene können wir

- eins nach dem anderen (Einzelnes, Totes, Abgetrenntes) betrachten und begrifflich fassen. Dabei betonen sie die Qualitäten der linken Großhirnhemisphäre.

- Oder alle einflutenden Informationen gleichzeitig wahrnehmen. Und dabei schlagartig Stimmigkeit oder Dissonanzen erkennen. Dabei wird die besondere Qualität der rechten Großhirnhemisphäre betont, und alles sofort erkannt: hocheffizient und zeitsparend.

Beide Arten, die Realität zu erfassen, Tunnel- und Weitblick, sind nützlich, wenn sie sich abwechseln und ergänzen.

Um das Entscheidende einer Situation zu erkennen oder um effektiv zu kommunizieren, ist es aber nicht nötig, Berge von Daten anzuhäufen. Wir sehen sofort und ohne Worte den Gesamtzustand eines Neugeborenen, wie es weint, sucht, grimassiert und atmet. Wir müssen dann nicht unbedingt auf das Punktsignal eines Messwertes warten, um zu handeln.

In der zunehmend technisierten Medizin wird allerdings die Bewertung von Einzelwahrnehmungen intensiver trainiert als die Erfassung dynamisch-veränderlicher Zusammenhänge. [10] Für Ärzt:innen und Patient:innen scheint es oft einfach zu sein, die Störungen zu betrachten, die mit einem Medikament beseitigt werden können. Eine gelungene Kommunikation zu versuchen, um eine Gesamtsituation zu verstehen, erscheint demgegenüber zeitaufwendiger. Die Bedingungen und Wechselwirkungen, in denen ein Symptom aufgetreten ist, zu erkennen, und die Möglichkeiten zu ihrer Veränderung zu prüfen, erfordert scheinbar mehr Mühe, als die Anordnung von Laboruntersuchungen und bildgebenden Verfahren. Es ist eben unkomplizierter, einen Blutdruck zu senken, als das Verhalten und die Verhältnisse zu verstehen, die dazu führten, dass ein Blutdruck stieg.

Kommunikation hat deshalb in einem modernen Medizinbetrieb, dessen Abläufe durch Algorithmen optimiert werden, einen schweren Stand.

Effektiv kommunizieren

Wirksame Kommunikation setzt die Einstellung voraus, in Beziehung treten zu wollen. Sie beginnt also bevor sich eine Praxis-Tür öffnet. Aus Ruhe, Offenheit und Aufmerksamkeit entsteht fragende Neugier entstehen. In geschäftiger Hektik, oder gar in Stress, verflüchtigt sich das Gefühl wieder.

Manchmal folgt dem ersten Kontakt einer Frage: ob es erlaubt sei, in den Schutzraum des anderen eintreten zu dürfen, und sich ihr oder ihm, mit einer Hautberührung, nähern zu dürfen. Bevor es dann zu einem direkten berührenden Kontakt kommt, muss die Person, die den Kontakt anfragt, als Persönlichkeit erkennbar geworden sein und nicht nur als Funktionsträger „im weißen Kittel“.

Diese ersten Phasen der Kommunikation erfordert nur Bruchteile von Sekunden. Aber sie legen das Fundament für alles Weitere. Gelingt die Kontaktaufnahme nicht optimal, z. B., weil zielorientiert unter Erfolgsdruck sofort zur Sache übergegangen wurde, verliert man Zeit und kommt ungleich schwieriger zu einem gewünschten Ergebnis. Ist der Kontakt dagegen etabliert und belastbar, können die wortlosen Gesten des Anderen sinnlich wahrgenommen, erfahren und verstanden werden.

Gerade dann, wenn der Druck groß und die Zeit knapp ist, ist es wichtig, die ersten Augenblicke der Begegnung optimal zu gestalten.

Alle Menschen verfügen über das weltweit gleiche Set wortloser Grundstimmungen. Die Gefühle sind wie Angst, Ärger, Wut, Neugier, Freude, Geborgenheit, Ekel. Sie werden allmählich, nach dem ersten Lebensjahr, aktiv erzeugt, indem Sinneseindrücke, Ich-Vorstellungen, Erfahrungen der Vergangenheit und Zukunftsvorstellungen verknüpft werden. Dass ein Gefühl ohne Worte verstanden wurde, kann nahezu unvermittelt signalisiert werden, indem es körperlich erkennbar gespiegelt wird: durch Mimik, Körperhaltung, Gestik und Melodie, Prosodie und Tonlage einer Stimme, deren Wortsinn dabei ohne Belang ist. Erst nachdem so fruchtbar-gefühlvoll kommuniziert wurde, ergibt es Sinn weiterzufragen. Hierbei bleibt das „wie es gesagt wurde“ (die nonverbale Information) wichtiger und authentischer, als das „was gesagt wurde“. Begriffliche, erlernte und verschriftlichte Sprachen sind (im Gegensatz zu den wortlosen Sprachen) kulturell sehr verschieden, und können meist nicht eins zu eins um-kodiert werden. Denn vieles, was wichtig wäre, darf nicht durch Worte gesagt werden. Aber es wird dann parallel sehr wohl, und oft überdeutlich wortlos ausgedrückt. Verbales Fragen beginnt weit und offenen und schließt dann ganz allmählich, um zu dem Wesentlichen hinzuführen: zu dem, was „hier und jetzt“ wichtig ist und nun getan werden soll.

Scheint der Bedarf des Anderen durch kluges Fragen klar geworden zu sein, kommt eine weitere wesentliche Phase, die oft übergangen wird: die Zusammenfassung. Dabei spiegeln Zuhörer dem Erzähler zurück, ob das, was sie erfahren und verstanden zu haben glauben, auch das ist, was die anderen meinen.

Diese können es dann bestätigen oder, falls ein Missverständnis vorlag, korrigieren. Wenn auch dazu Einverständnis besteht, können ungeduldige Europäer endlich zur Sache kommen: Vorschläge machen, Alternativen besprechen und die nächsten Schritte des aktiven Vorgehens festlegen.

Hände und Gestik

Begegnungen und Beziehungen beginnen oft mit einer wortlosen Geste des Herausreichens: Mimik, Augen, Körperhaltung und schließlich vielleicht auch die Hände signalisieren Sicherheit. Sie laden zu einem Kontakt ein.

Die Hand ist eines der wichtigsten Kommunikationsorgane des Menschen. Sie beruht auf der Qualität unserer Schulter, die es uns (im Gegensatz zu allen anderen Tieren) ermöglicht, mit den Händen (ohne jede Anstrengung uns Muskelanspannung) zu tasten und zu fühlen.

Hände können

- etwas berühren und sich dann (durch Entspannung) mit einem Gegenstand oder einer Person verbinden.

- Gesten formen und signalisieren (wie Öffnen, Annehmen, Abweisen …)

- Aufmerksamkeit, Anteilnahme, Mitgefühl und Sicherheit signalisieren.

Die Kunst der Informationserhebung, Verbindung und Beruhigung durch die Hände wird in der Medizin zunehmend durch genaue bildgebende Verfahren abgelöst. Der räumliche Eindruck, der durch die Hände im Inneren eines Untersuchers entsteht, verblasst gegenüber bunten zwei-dimensionalen Bildern, die auf Papier gedruckt werden können. Die technische Brillanz elektronischer Medien verändert die Arzt-Patient-Kommunikation: abstrakte Einzelmesswerte erhalten ein größeres Gewicht gegenüber der Beurteilung eines ganzen, sinnlich wahrgenommenen Körpers. Eine vertrauensvolle Verbindung zu Patient:innen kann sich dann nur noch auf Stimme und Mimik gründen.

Eine den Körper einbeziehende Kommunikation vertieft die therapeutische Beziehung und vermittelt intensiveres Vertrauen: die Sicherheit, geborgen zu sein. Es tut gut, in einem als anonym empfundenen System einen Menschen zu fühlen, der sich einsetzt. Die Zugewandtheit einer Ärzt:in oder einer Hebamme kann sich auch als aufmerksames Abwarten vermitteln, wenn gerade nichts getan wird, professionelle Wachheit aber Sicherheit vermittelt.

Damit sich eine Frau überhaupt äußern kann, muss sie sich versichern, dass sie in Sorge um das Wohl ihres Körpers (oder ihres Kindes) nicht gefährdet wird. Dazu braucht sie Vertrauen. Dieses Gefühl vermittelt sich ihr durch die spontanen Gesten ihres Gegenübers und Körperhaltung und Klang der Stimme. Sie spürt Empathie und fühlt sich berührt und angenommen. Weniger durch das, was die Ärzt:in oder die Hebamme sagt, sondern durch die Hinweise, die sie aus Haltung, Mimik, Blick und Stimme ableiten kann, und die ihre Offenheit, Wohlwollen und neugieriges Interesse vermitteln.

Ärzt:innen, die einen sicheren Kontakt zu Ihren Patient:innen aufbauen konnten, werden sich über ihre administrative Zuständigkeit hinaus verantwortlich fühlen. Sie werden sich sorgen, sich kümmern und mit ihren Klient:innen kommunizieren. Gerade dann, wenn die Zeit für lange Gespräche fehlt, ist die Einstellung, etwas für die Patientin Gutes machen zu wollen, wichtig, weil sich der Frau schlagartig die Empathie der Hebamme durch Mimik, Körperhaltung und Berührung vermittelt.

Angehende Ärzt:innen im Umgang mit Ihren Händen (und den mit Hand-Kommunikation verbundenen psychischen Phänomenen) zu trainieren, ist schwieriger geworden. Denn viele heutige Student:innen konnten in ihrer Kindheit oft weniger Erfahrungen mit gewandten Handbewegungen machen, als die Generationen vor ihnen. Folglich müssten in der Ausbildung medizinischer Berufe manuelles Trainieren erheblich intensiviert werden. Denn Hände, die heilsam wirken sollen, müssen wesentlich mehr tun, als Objekte verändern oder bearbeiten.

Eine tastende Hand reicht mit dem Sinnes-System des Körpers „heraus“: hin zu einem Gegenstand oder zu einem Lebewesen. Bevor sie das tut, entsteht eine Vorstellung von dem, was berührt werden soll. Dann folgt zunächst eine aktive Bewegung zum Untersuchungsgegenstand hin. So als würde ein Blinder seinen Stock ausstrecken. Er sucht Kontakt, so leicht und störungsfrei wie möglich. Er nimmt die feinen Vibrationen seiner Stockspitze wahr, die in ihm ein Bild der Umwelt entstehen lassen. Er spürt und fühlt mit dem Stock, und nicht etwa mit der Handfläche, die den Stock hält. Weil alle Bewegungsmelder seines Körpers beteiligt sind, entsteht der Eindruck, die Stockspitze sei ein Teil seines Körpers. Damit ein solches „Herausreichen“ optimal gelingen kann, ist es unerlässlich, den eigenen Körper zu entspannen.

Eine Ärztin, die ein Baby untersuchen will, muss ihre Hand zuerst dem Kind nahebringen und sich vorstellen, wie es wäre, wenn sie es berühren würde. Dazu muss sie (vor der Berührung) eine Atmosphäre vermitteln, in der Vertrauen entstehen kann. Empfände das Neugeborene die Hand als Gefahr, verspannte es seine Muskulatur in Abwehr, und die Informationsausbeute wäre folglich sehr. Viele Ärzt:innen bevorzugen deshalb elektronische Untersuchungsmethoden, weil die selbst dann Bilder liefern, wenn der Patient nicht kooperieren will. Untersuchen aber die Hände, muss der eigene Körper vor der Berührung loslassen: die gesamte Haltung, die Schulter, den Ellenbogen, das Handgelenk, die Finger. Erst dann kommt es zum Kontakt. Die einzige Kraft, die dann bei einer Berührung zu wirken scheint, ist die Schwerkraft. Es entsteht eine für beide Seiten angenehme Verbindung, aus der sich über die Hand ein Dialog entwickeln kann.

Die Gestik der Hand reicht noch weiter hinaus: in den ganzen Körper des anderen. Sie fühlt viel mehr als den zu untersuchenden Körperteil. Weil Ärzt:innen die Kunst zunehmend verlernen, entwickeln sich neu berührende Untersuchungs- und Heilmethoden (Beispiel Osteopathie) die früher integraler Teil ärztlicher Kunst waren. Dabei wird nicht „eingerenkt“, sondern eine Gelenkumgebung so entspannt gehalten, das dislozierte Element scheinbar von selbst in ihren natürlichen Zustand zurückgleiten können.

Auch bei Untersuchenden lässt ein psychischer Spannungszustand nach, sobald eine Beziehung entsteht. Die Atmung beruhigt weiter und Untersucherin und Patient:in erleben sich als Menschen. So als flössen zwei Informationsströme gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung: hinaus und hinein gleichermaßen. Gelungene Verbindung ist immer wechselseitig. Im Bereich der Berührung verschwimmen die klaren Grenzen, und aus Trennung wird Gemeinsamkeit. Die Hand und die Fläche, auf der sie ruht, werden zu einem System, das sich verändert, und das in seinen nunmehr inneren Beziehungen wechselwirkt.

Erfahrene Handwerker benötigen sehr wenig Zeit, um sich mit dem, was sie gestalten wollen, zu verbinden, und um sich (gemeinsam mit dem Verbundenen) gewandt zu bewegen. Die resultierende Kunst der Gestaltung erstaunt, weil sie mühelos erscheint. Wer solche Erfahrungen bisher nicht gemacht hat, wird versuchen, mehr oder weniger geschickt zu hantieren oder zu manipulieren. Dabei bleibt ihm das Objekt, das verändert oder untersucht werden soll, fremd. Denn es ist von seinem Subjekt getrennt. Das mag zur Erreichung von Zielen reichen, aber das Ergebnis ist oft unschön. Aus einer verbundenen Beziehung entwickelt sich dagegen Gewandtheit: Die Verbindung mit einem Prozess, in dem vieles miteinander wechselwirkt und sich beeinflusst.

Gewänne das Verständnis für biologische Systeme in der Medizin an Bedeutung, müsste auch die Kommunikation mit den Händen eine Renaissance erleben.

Umgang mit schwierigen Stimmungslagen

Entsteht bei der Kontaktaufnahme der Eindruck von Ohnmacht, Depression oder Erschöpfung,

nützen weder Sachinformationen noch Appelle oder gute Ratschläge. Vorrangig ist es dann, die Grundbedürfnisse zu erfüllen, und insbesondere Sicherheit zu bieten! Es muss Vertrauen entstehen, dass die Situation gut wird. Erst dann wären vorsichtige Aktivierungsversuche möglich. Auch bei Stress, im Sinne einer Stammhirnreaktion, die den Körper im Notfall auf Aggressions- oder Fluchtverhalten einstellt, ist es zunächst das Wichtigste, für Sicherheit und Ruhe zu sorgen, indem vermittelt wird, dass „zumindest hier und jetzt“ keine Gefahr besteht [11, 12].

Dazu muss vorwiegend „die eigene“ Stressreaktion beruhigt werden. Denn Aggressionen des anderen verursachen reflexartig „Aggression in mir“. Und auf Stress mit Stress zu antworten, erzeugte noch mehr Stress. In Ruhe dagegen können Stress-Hass-Aggressions-Flucht-Reaktionen des Gegenübers angenommen werden, so wie sie eben sind. Es kann Interesse signalisiert werden, verstehen zu wollen, warum es „so“ sei. Welche Bedürfnisse so wichtig waren und warum sie gefährdet erscheinen? Ziel ist es, dabei vom Stress zu Gefühlen zu kommen, in eine Situation, in der vielleicht durch Gesten ein vorsichtiger Austausch beginnen kann. Deshalb ist es nicht sinnvoll, bei einer Stressreaktion des anderen zu widersprechen, Gegenpositionen aufzubauen oder mit Logik, Rationalität und Fakten zu argumentieren . Wenn das Gegenüber dagegen in der Lage ist, Gefühle zu empfinden und zu zeigen, wachsen die Sehnsucht und auch die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren.

Für Angst gibt es immer gute Gründe. Angst ist ein besonders wichtiges und häufiges Gefühl, weil sie vermittelt, dass aktuelle Informationen oder Erinnerungen an schlechte Erfahrungen oder gefährliche Zukunftsvisionen dazu zwingen, eine Handlung zu unterbrechen. Sie weist auf etwas Wichtiges hin, das ohne das Gefühl nicht erkannt worden wäre. Häufig auf ein noch unsicheres Selbst, auf eine erhebliche Herausforderung oder eine anstehende große Belastung. Ob Angst in Stress umschlägt oder zu anderen Gefühlen führt, hängt davon ab, wie berechenbar die Handlungen des Fremden erscheinen, wie stark das Selbstbewusstsein entwickelt ist, mit Überraschungen klarzukommen, und schließlich, ob das, was hier geschieht, für den persönlichen Zusammenhang einen Sinn ergibt.

Dass es also nötig erscheint, Unsicherheiten und Herausforderungen anzunehmen. Mit Menschen in Angst kann kommuniziert werden, sobald gespiegelt wurde, dass ihr Angst-Gefühl verstanden wurde. Wenn die verloren gegangene Sicherheit durch einen gelungenen menschlichen Kontakt (in der Gespräch-Situation) gesichert zu sein scheint, kann sich Angst in ein anderes Gefühl wandeln, z. B. in Ärger oder in vorsichtige Neugier. Verstärkte sich aber das Empfinden von Unsicherheit, kann Angst leicht in das Primitiv-Programm Stress „abstürzen“. Aggression oder Flucht erscheinen immer als rettende Alternative, wenn eine vertraute und beruhigende Kommunikation nicht möglich ist. Angst ist also im Rahmen gelungenen Beziehung wandelbar. Dafür können und sollten Gesprächspartner zunächst zeigen, dass sie das Gefühl „Angst“ verstanden haben und alles getan wird, um angstauslösende Sicherheitsrisiken zu senken. Damit kann Vertrauen entstehen, dass sich die Situation gut entwickeln wird, selbst bei großen Belastungen.

Das verständnisvolle Zuhören in einer warmherzigen Situation vermindert ein Rückfallrisiko in die Stressreaktion. Patientinnen, die Gewalt erfahren haben und in eine Praxis oder ein Krankenhaus kommen, können aus guten Gründen Angst empfinden, wenn sie fürchten, dass sie im Medizinsystem erneut traumatisiert werden könnten, oder sie gezwungen würden, Dinge von sich oder ihren Nächsten preiszugeben, die sie nicht offenbaren wollen. Oder über tabuisierte Bereiche wie Sexualität reden zu müssen. Wenn sie dann den Drang spüren, aus dem Wartezimmer zu fliehen, müssen sie beruhigt werden. Und es wäre gut, wenn Neugier auf Chancen angeregt würde, die sich hier ergeben könnten.

Ärzt:innen, Pfleger, Hebammen u. a. können Ängste optimal nonverbal lösen, indem sie Gefühle durch Mimik und Körperhaltung verstehen und spiegeln. Auf einer Vertrauen-vermittelnden

Kommunikationsbasis wandelt sich Angst in ein anderes Gefühl: vielleicht in Wut auf jemanden, der sie verletzt hat, oder in Trauer, dass etwas verloren gegangen ist oder in Überraschung, dass sich jemand so nett und liebevoll ihrer annimmt und sie schützen will. Und auch die neu entstandenen Gefühle können in der Kommunikation gespiegelt und begleitet werden. In Angst ist zu viel einflutende Information gefährlich. Denn äußere Signale, Worte oder Texte oder innere Empfindungen, die nicht sinnvoll in einen persönlichen Zusammenhang eingeordnet werden können, verstärken das Angstgefühl und erhöhen damit das Risiko, dass eine Notfallreaktion ausgelöst wird: Stress, Panik oder gar Ohnmacht.

Als Erstes ist es nötig, innere Notfallprogramme zu beruhigen und damit die Grundlage zu schaffen für fruchtbare Kommunikation. Erst auf einer ruhigen Basis kann das kulturell geprägte Großhirn sinnvoll einbezogen werden.

Wenn das Stammhirn ruhig arbeitet und die Emotionen im Mittelhirn nicht zu hohe Wellen schlagen, kann die Welt mithilfe des Großhirns sehr unterschiedlich wahrgenommen werden:

- sehr weit, mit aller Dynamik und den Zusammenhängen und Beziehungen, oder

- sehr eng, durch Betrachtung isolierter Einzelfakten und Details.

In Not oder Angst neigen Menschen zum „Tunnelblick“. Diesen zu weiten, sodass immer mehr Möglichkeiten entstehen, wie sinnvoll und selbstbestimmt gehandelt werden könnte, ist das Ziel vertrauensvoller Arzt-Patient-Beziehungen.

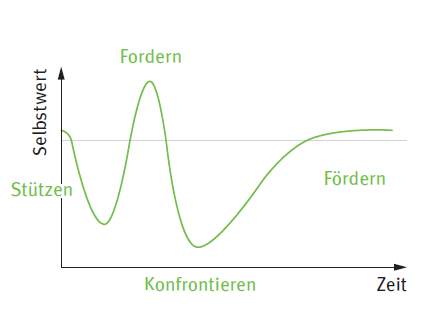

Abbildung rechts:

Patient:innen können gestützt werden: Wenn die Situation für sie zusammenzubrechen scheint. Oder sie können gefordert werden: Wenn ein Ziel nahe liegt und auch erreichbar zu sein scheint. Oder sie können konfrontiert werden: mit der Enge eines Tunnelblickes oder ihrer Abwehr, eine Situation so anzunehmen, wie sie ist. Oder sie können gefördert werden: damit in ihnen ganz neue Ideen erwachsen können, die zu Handlungen führen.

Was verhindert erfolgreiche Kommunikation?

Alles, was auch sonst einen fruchtbaren menschlichen Austausch behindert: Stress, Zielfixiertheit, Ungeduld, Hektik, Widerstände, Abwehr, Verschlossenheit, Desinteresse, Unaufmerksamkeit, emotionale Dummheit und „Entschieden zu viel – viel zu schnell – wollen“. Das scheint sich banal anzuhören. Aber Vorschläge, „versuchsweise anders“ vorzugehen, lösen im Medizinbetrieb häufig Ängste aus: Denn dafür sei in der Realität rationaler, Effizienz-optimierter Arbeitsabläufe keine Zeit.

Ängste sind Gefühle, die deshalb auch beruhigt werden können. Zum Beispiel durch die Erfahrung, dass menschliche Kommunikation dem Bergsteigen gleicht: sofort in eine Richtung loszurennen, erhöht nicht die Chancen, den Gipfel schnell zu erreichen. Wer dagegen ruhig und gut vorbereitet, und gerade bei den ersten Schritten langsam vorgeht, spart sich viel unnötige Energie und vergeudet keine Zeit.

Im Medizinsystem stellen Patient:innen aber manchmal lediglich Mittel zum Zweck dar: der Erreichung von Zielen und Interessen, die von ihren eigenen unabhängig sind, oder diesen auch scharf widersprechen können. Es ist möglich, dass die Art des Handelns durch ökonomischen Druck bestimmt wird, oder – für Patient:innen ebenso nachteilig – durch mangelndes Interesse am Objekt der Handlung. Der Trend führt in die „Waren-Gesundheit“, in der das, was sich nicht vermarkten lässt, outsourct werden wird: beispielsweise in Kliniken für Psychosomatik. Ärzt:innen steht es frei, unabhängig von der Situation, in der sie handeln müssen, im Interesse ihrer Patientinnen eine beziehungsorientierte Grundhaltung anzunehmen. Gerade dann, wenn der ökonomische Druck groß ist, benötigt die Patientin besonders dringend für-sprechende Ärzt:innen. Eine „psychosomatische“ Grundhaltung erfordert Respekt und Wertschätzung der Autonomie. Auf der Basis dieser Einstellung wäre es nützlich, die Art von Kontaktaufnahme und Gesprächsführung zu trainieren.

Fazit

Die Auswirkungen zielgenauer, technischer Behandlungen werden oft überschätzt. Die Wirkungen gelungener Kommunikation, die Auswirkungen von Berührungen und vermeintlich unbedeutende Begleitumstände für Heilungsprozesse werden dagegen meist zu gering bewertet. Für den Erfolg einer Begleitung oder einer Behandlung sind aber oft indirekte Wirkungen entscheidend, die durch den Eingriff ausgelöst wurden. Das ist für viele Ärztinnen ein alter Hut. Sie haben erfahren, dass die Art, wie eine Injektion oder ein Medikament verabreicht wird, sich erheblich auf die Wirksamkeit auswirkt. Diese indirekten Wirkungen ergeben sich aus der Kommunikation. [12-16]

Sie könnten, wenn sie im Medizinsystem bekannter wären, sehr viel professioneller und zugleich transparenter eingesetzt werden.

Mehr

Referenzen

- [1] Eibl-Eibesfeldt I: Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Piper 1984.

- [2] Buzsáki G, et al. Neurophysiology of Remembering, Annu Rev Psychol 2022, 73:187-215

- [3] Storch M, et al. Embodiment. Die Wechselwirkung von Körper und Psyche. Huber 2010.

- [4] Jäger H: Pädiatrische Praxis 2023 99(2)193-204

- [5] Jäger H.: Internistische Praxis 2021 63(3)373-380

- [6] Wolpert D (Colum. Zuckerman Instit.): How the brain controls the body, Ferrier Lecture 2021, Royal Society: www.youtube.com/watch?v=WGtcD2UDUyA

- [7] Günther, et al: Faltenglättung mit Botulinumtoxin. Deut. Dermat. 10: 608–611 (2011)

- [8] Llinas R et al: The prediction imperative as the basis of self awareness. Phil Trans R Soc 2009, 364(1521):1301-7.

- [9] Buzsáki G: How the brain ‘constructs’ the outside world, Scientific American, 01.06.2022, www.scientificamerican.com/article/how-the-brain-constructs-the-outside-world

- [10] Mc Gilchrist: The Matter with Things, Vol 1&2, Perspectiva Press, London 2021

- [11] Porges SW et al: The early development of the autonomic nervous system provides a neural platform for social behavior: a polyvagal perspective. Infant Child Dev.; 2011 Feb;20(1):106-118

- [12] Jäger H. et al.: Beziehungsreiche Medizin, Deutsche Hebammenzeitung, 2014 (4):15-18

- [13] Kaptchuk J (2010): Placebos without Deception: A Randomized Controlled Trial in Irritable Bowel Syndrome, PLoS One 5(12): e15591

- [14] Nolte St: Heilen oder Behandeln, Mabuse Verlag Frankfurt, 2022

- [15] Dörner K: Der gute Arzt, Lehrbuch der ärztlichen Grundhaltung, Schattauer, Stuttgart 2001

- [16] Hontschik B: Auf der Suche nach der verlorenen Kunst des Heilens. Bausteine der integrierten Medizin, Schattauer 2013