Kriegs-Philosophie

Inhalt

- Wie zählte man die Toten?

- Gewaltanwendung ist wenig wirksam

- 75 Jahre Grundgesetz

- Frieden durch Religion?

- Krieg durch Diplomatie beenden

- Aufhören mit Irrsinn

- Komplexe Realität – einfacher Krieg

- Gewaltfreiheit: Taktik? Strategie?

- Glaubenskriege

- Gewalt und Gegengewalt

Links

- Strahlender Krieg (Uranmunition) –

- Was ist „Krieg“? –

- Ist Krieg männlich?

„Die Zukunft wird also eine Welt mit verschiedenen Polen sein,

die sich keinen Krieg mehr leisten können.“ E. Todd, BZ 21.07.2024

Aktuelle Analysen

- IPPNW: https://www.ippnw.de/presse.html

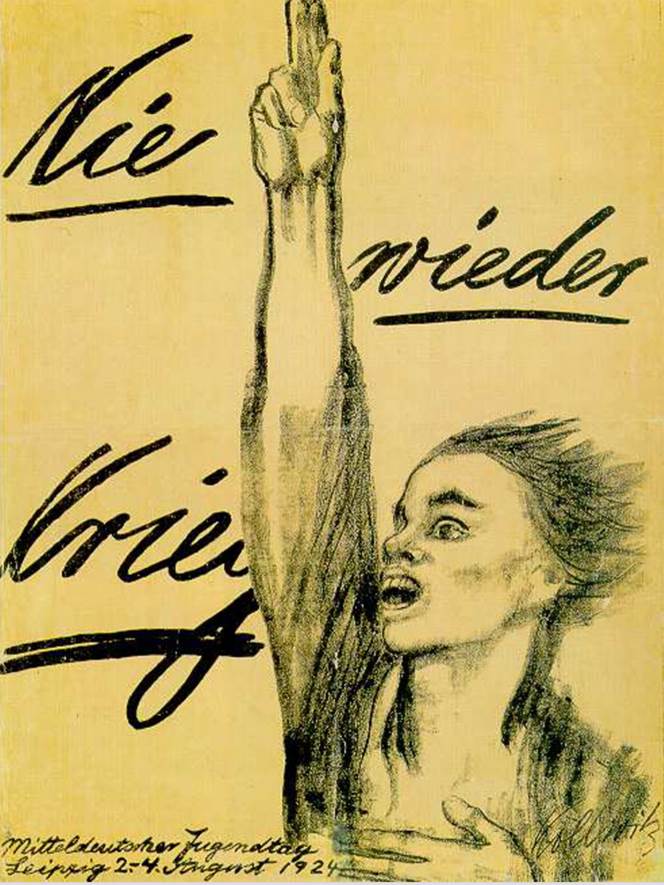

- Nie wieder Krieg: Friedensdemonstration, 03.10.2024

- Israel/Palestina. Guardian 19.07.2024

- Ukraine/Russland. BZ 21.07.2024

- Realismus: mearsheimer.com

- Atomic Scientists: A moment of historic danger.

Wie zählt man die Toten?

Meldungen von Todeszahlen sind nur einer der Hinweise für den Umfang der Zerstörungen, die Kriege anrichten. Die Zahl der Verletzten und Traumatisierten ist um ein Vielfaches größer. Sie wäre aber noch schwieriger zu bestimmen. Und noch komplexer wäre es, alle bleibenden Schäden der Biosphäre durch moderne Kriegsführung zu beurteilen.

Ob jemand gestorben ist oder nicht, erscheint theoretisch noch relativ einfach zu sein. Allerdings veröffentlicht jede Kriegspartei politisch gefärbte Meldedaten. Zum Beispiel zu den Gefallenen des Feindes, und sie verschweigt (wenn irgend möglich) eigene Verluste und die „Kollateralschäden“ bei den Unbeteiligten. Im medial geführten Krieg sind auch die Todeszahlen wirksame Waffen.

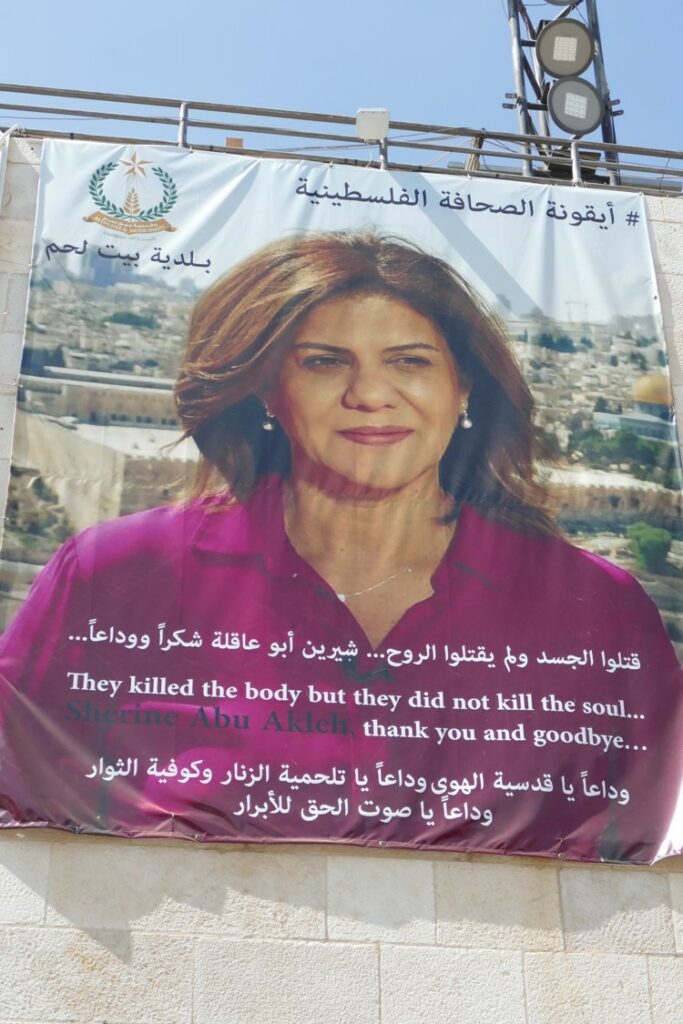

In der medizinischen Fachzeitschrift (am Beispiel Gaza) wurde versucht, die verfügbaren Daten zu analysieren und zu bewerten:

„In den jüngsten Konflikten sind die indirekten Todesfälle drei- bis fünfmal so hoch wie die Zahl der direkten Todesfälle. Wendet man eine konservative Schätzung von vier indirekten Todesfällen pro direktem Todesfall auf die 37.396 gemeldeten Todesfälle an, so ist es nicht unplausibel zu schätzen, dass bis zu 186.000 oder sogar mehr Todesfälle auf den aktuellen Konflikt in Gaza zurückzuführen sein könnten.

Legt man die Bevölkerungsschätzung für den Gazastreifen im Jahr 2022 von 2.375.259 zugrunde, so entspräche dies 7,9 % der Gesamtbevölkerung im Gazastreifen.

Ein Bericht vom 7. Februar 2024, zu dem Zeitpunkt, als die direkte Zahl der Todesopfer 28.000 betrug, schätzte, dass es ohne einen Waffenstillstand bis zum 6. August 2024 zwischen 58.260 Toten (ohne Epidemie oder Eskalation) und 85.750 Todesfällen geben würde (wenn beides eintritt)“ Khatib R et.al.: Counting the dead in Gaza: difficult but essential, Lancet 05.07.2024

Anwendung von Gewalt ist wenig wirksam

Anders als Schimpansen können sich Menschen mit einer Situation verbinden. Sie können verstehen, begreifen und Geschehnisse lenken und leiten. Sie können segeln, ohne gegen Wind und Wellen zu kämpfen. In Konfrontationen zwischen Pavianen gewinnt der Stärkere, Schlauere, Geschicktere. Menschen sind dagegen fähig, Gesamtzusammenhänge zu überblicken. Sie handeln (manchmal) gewandt, klug und ruhig.

Plumpe Aggression ist nur erfolgreich, wenn Angegriffene, die schwächer sind, ebenfalls mit Gewalt antworten. Andernfalls, wenn Angreifer jemandem begegnen, der gelassen, ruhig und elastisch ausweichen kann, wäre es das Dümmste, was sie tun könnten.

Gewaltfrei handeln, bedeutet nicht sich zu unterwerfen. Es ist nur die intelligentere Technik zu gewinnen, ohne zu kämpfen.

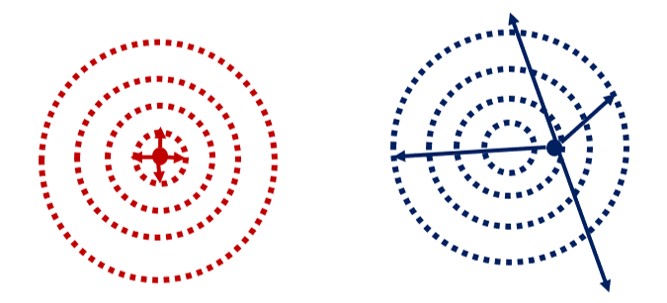

Ruhig, umsichtig und klug zu handeln ist (ohne Kollateralschäden) wirkungsvoll: ob bei medizinischen Operationen oder bei Geburten, oder in der Kunst des Kämpfens oder bei verbaler Moderation (‚Gewaltfreie Kommunikation, GFK‘). Dafür ist es nötig, eine dynamisch fließende Situation anzunehmen, wie sie ist. Auch bei Krankheit ist Realismus die Grundlage für heilsame Entwicklungen. Wunschdenken führt zu „Kriegen gegen etwas“. Das endet dann oft im Zusammenbruch. Etwas annehmen eröffnet Chancen, die Geschehnisse in ihrer Entwicklung, in ihren Wechselwirkungen und in den Zusammenhängen zu verstehen und zu begreifen. Egal, ob man sie mag oder nicht.

Es ist möglich, sich als Diplomat, Mediziner, Lotse oder Vermittler zu nähern, in Kontakt zu treten und zuzuhören. Und sich schließlich mit der Situation zu verbinden. Also Teil der Dynamik zu werden. Und dann, ruhend, zentriert, ein Geschehen zu begleiten.

Es ist möglich, sich als Diplomat, Mediziner, Lotse oder Vermittler zu nähern, in Kontakt zu treten und zuzuhören. Und sich schließlich mit der Situation zu verbinden. Also Teil der Dynamik zu werden. Und dann, ruhend, zentriert, ein Geschehen zu begleiten. Und den Raum der Möglichkeiten zu erweitern.

Der Bezug zur Ukraine

Die IPPNW tritt grundsätzlich für Gewaltfreiheit ein. Generell, in jeder Situation.

Besonders vor dem Hintergrund, dass die Menschheit dicht vor ihrer Vernichtung steht. (Bulletin of the Atomic Scientists)

Daher unterstützt sie auch den Sechs-Punkte-Plan der brasilianischen und chinesischen Friedensinitiative:

- Deeskalation

- Verhandlungen

- Humanitäre Hilfe

- Kein Einsatz von Massenvernichtungswaffen

- Globale Sicherheitssysteme

Die Auslösung des aktuellen Krieges gegen die Ukraine durch Russland war völkerrechtswidrig. Die Weiterführung des Krieges erforderte Interventionen der NATO. Ukrainer:innen sterben an der Front, aber sie haben faktisch keine Macht mehr, über ihr Schicksal zu entscheiden. Nach dem Krieg werden sie in einer verschuldeten Kolonie oder in einem Protektorat leben, fremdbestimmt, von wem auch immer.

Realistisch betrachtet hat die Bevölkerung der Ukraine dramatisch verloren. In Russland dagegen lag das Wirtschaftswachstum 2023 mit 3,6 % höher als in der EU, und wird (laut IWF) 2024 erneut bei 3,2 % liegen. (Le Monde Diplo Juni 2024)

Militärisch sind weder die NATO noch Russland in der Lage, diesen Krieg zu gewinnen. Das schreckliche Leiden und die Zerstörung gehen aber trotzdem, weil die mächtigen Kriegstreiber:innen im Trocknen sitzen, und „nicht ihren Kopf hinhalten müssen.“ (Nicolas Taleb: Skin in the Game 2018)

Friedensgebot im Grundgesetz

Wir müssen wieder Friedens-tüchtig werden!“ Fabian Scheidler, BZ 04.05.2024

Zitat: „Die IPPNW fordert anlässlich des 75. Jahrestags des Grundgesetzes eine Rückbesinnung auf das Friedensgebot des deutschen Grundgesetzes, das mit der Präambel und dem Artikel 1, Abs. 2 und weiteren Regelungen fest verankert ist. Die Politik der „Zeitenwende“ und der Ruf nach „Kriegstüchtigkeit“ stehen dazu im eklatanten Widerspruch. Kriege werden als Mittel der Politik wieder salonfähig oder gar als alternativlos dargestellt, während heroische Tugenden und mit ihnen problematische Männlichkeitskonstruktionen neu aufgelegt werden.

Diese Militarisierung der Gesellschaft gefährdet den sozialen Zusammenhalt und fördert faschistische Tendenzen. Einerseits weil die massive Aufrüstung mit herben Einsparungen in anderen Bereichen wie Arbeit und Soziales, Klima, Entwicklungszusammenarbeit und Bildung einhergeht. So sieht der Bundeshaushalt 2024 mehr Geld für den Rüstungsetat vor als für Bildung, Gesundheit, Wohnen, Umwelt, Entwicklung und Auswärtiges zusammen. Die Aufrüstung geht auf Kosten der dringend benötigten sozial-ökologischen Transformation und wird soziale Konflikte um knappe Ressourcen schüren. Zum anderen ist die „Zeitenwende“ Teil eines weltweit erstarkenden Kriegsregimes. Statt die globalen Krisen durch kooperative Systeme und Multilateralismus anzugehen, droht die Kriegslogik unsere Wirtschaft, Politik und Kultur zu durchdringen. Das Denken in Freund-Feind-Schemata verschärft sich. Klare Feindbilder gefährden sowohl den innergesellschaftlichen Frieden, indem sie „Schuldige“ für die sozialen Probleme ausmachen, als auch den äußeren Frieden, denn sie sollen dazu dienen, eine Gesellschaft „kriegstüchtig“ zu machen.

„Nur wenn Frieden herrscht, kann sich Politik um die Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft kümmern. Faschismus und Militarismus sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir sind daher davon überzeugt, dass wir Antifaschismus und Frieden zusammen denken und angehen müssen. Der Kern unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts ist eine Kultur des Friedens, die auf der Wahrung von Menschen- und Grundrechten, auf Dialog und auf dem Engagement für Abrüstung und Entspannung fußt und auf eine zivile statt eine militärische Sicherheitspolitik fokussiert“, heißt es in einer Resolution, die die IPPNW auf ihrem Jahrestreffen in Frankfurt verabschiedet hat.

Als Friedensorganisation erinnert die IPPNW daran, dass „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!“ eine Einheit bilden. Denn Faschismus, Rassismus und Militarismus hängen historisch eng zusammen. Der Nationalsozialismus etwa entwickelte rassistische Praktiken des deutschen Kolonialismus weiter, forcierte eine industriell-militärische Entwicklung und propagierte zugleich eine Blut-und-Boden Ideologie.

Gleichzeitig beobachten wir, dass der Schlüsselbegriff „Frieden“, fest verankert in unserem Grundgesetz und in der UN-Charta, in der Öffentlichkeit immer häufiger geächtet wird. Der Begriff bezeichnet vielfältige Formen menschlicher Beziehungen, in denen die Gewalt abnimmt und Konflikte kooperativ und lösungsorientiert bearbeitet werden. Dieses breite Verständnis von Frieden umfasst innergesellschaftlichen und zwischenstaatlichen Frieden gleichermaßen.

Der Kampf gegen Faschismus und Militarismus hat in der IPPNW eine lange Tradition, so etwa in Projekten für die Aufarbeitung der Rolle der Medizin im Nationalsozialismus, den Einsatz für eine angemessene medizinische Versorgung geflüchteter Menschen und für eine menschenrechtsgeleitete Asylpolitik, basierend auf der medizinischen Ethik und dem Artikel 1, Abs. 1 und Abs. 2 des Grundgesetzes.“

IPPNW-Resolution „Nie wieder Krieg – nie wieder Faschismus“

Frieden durch Religion?

„Wenn man sieht, dass man besiegt ist, dass es nicht gut läuft, muss man den Mut haben, zu verhandeln … Ich denke, dass derjenige stärker ist, der die Situation erkennt, der an das Volk denkt, der den Mut der weißen Fahne hat, zu verhandeln.“ Papst Franziskus 09.03.2024

Strack-Zimmermann schämt sich dafür »als Katholikin« (Spiegel 10.03.24). Andere, die Menschen in den Tod hetzen, sind entsetzt. Sie nennen ihn senil. Einen „Kleingläubigen“, der vor einem Hitler kapituliert. (Express 10.03.2024)

Wie kann er es wagen, querzudenken?

Droht jetzt, nach zwei Enzykliken gegen unbegrenzte Gier, eine Dritte für den Frieden? (Laudatio si, 2015, Fratelli tuti, 2020)

Oder noch gefährlicher, will er die „Feindschaft von Christen und Marxisten“ beenden, und die katholische Theologie befreien? Will er sich auf die Seite der Armen stellen? (Bauer, Soziallehre vs. Befreiungstheologie, 08.06.2021)

Christentum und Macht

Offenbar versucht Franziskus durch seine Kirche ein Vakuum zu füllen, das nach der Implosion des religiösen Überbaus des Kapitalismus (in den G7-Staaten) entstand: Dort verfällt der Protestantismus in eine ähnliche Bedeutungslosigkeit, wie der Buddhismus in Japan. Und der Ersatz durch Kapitalismus-genehme Schein-Kulte erwies sich als nicht wirklich erfolgreich:

Ablenkung, Konsum und Unterhaltung (u. a. Leistungssport) bieten keine sakralen, heiligen Werte, keine Ethik und keine Moral. Gesundheitskult und Todesangst sorgten zwar für brave Angepasstheit, aber sie erwiesen sich langfristig als kontraproduktiv. (Lauterbach 21.04.2024) Denn jetzt ist Kriegstüchtigkeit gefragt (Lauterbach 02.03.2024), also Verachtung gesundheitlicher Risiken und Todes-Sehnsucht. Wie soll aber jemand, der durch tägliche Hirnmassage verinnerlicht hat, den Tod zu fürchten, um Sicherheitsprodukte zu konsumieren, motiviert werden, an der Front zu reisen, um dort den Heldentod zu sterben?

Es zeugt von strategischem Denken, wenn der Papst erkennt, dass seine Kirche weltweit an Bedeutung verlieren könnte, wenn sich die Machtverhältnisse in der Welt rapide ändern (Richard Wolff: Empire Declins an Costly Delutions, 07.03.2024). Denn nur der konfuzianischen Religion in Asien scheint es zu gelingen, sich als ein dem Kapitalismus übergeordnetes Moralsystem anzubieten.

Der Papst sieht gerade jetzt, wo der Islam noch relativ schwach ist, und sich die orthodoxen Kirchen bekriegen, eine Möglichkeit, wie er seinen Gläubigen Hoffnungen machen könnte auf eine sinnvollere Zukunft.

Aber plant die Katholische Kirche tatsächlich, sich konsequent für Frieden einzusetzen? Im Laufe ihrer langen Geschichte hat sie furchtbare Verbrechen begangen. Aber dafür nie die Verantwortung übernommen. (Daschner 2013) Alt-testamentarischer Monotheismus war stets mit Gewalt verbunden (Assmann 2018), wie soll da ein Paradigmenwechsel zum Frieden gelingen?

Die katholische Kirche war seit ihrem Beginn mit Feudalismus und Kolonialismus verheiratet: Dabei ging es um Land, um Gold und um noch mehr Land. Ihr Abstieg begann mit der Erfindung der Spekulation an der Börse. Das neue Prinzip „Geld – Ware/Land – noch mehr Geld“ trat ein Schneeballsystem los. Seither verschlingt es, unbegrenzt wachsend, immer mehr Ressourcen. Erfunden wurde die Börse 1610 in Amsterdam von streng religiösen Männern, die in evangelikalen Kirchen und sephardischen Synagogen beteten. Auch die ersten Londoner Börsenmakler und ihre Siedler waren fromm. Sie beteten inbrünstig für das Gelingen ihrer guten Werke, wenn sie Land und Bodenschätze raubten, Eingeborene ausbeuteten, verdrängten, unterjochten, einsperrten oder umbrachten.

Damals diente Religion als Geist und Überbau des Kapitalismus. (Weber 1904). Bis das Raubtier den Reiter abwarf, auffraß und nur noch den ‚religiösen Schein‘ benutzte:

There was a young lady of Niger,

Who smiled as she rode on a tiger.

They returned from the ride

With the lady inside

And the smile on the face of the tiger.

Hat der Katholizismus noch eine Chance?

Vielleicht. Aber nicht unbedingt in Europa oder Nordamerika.

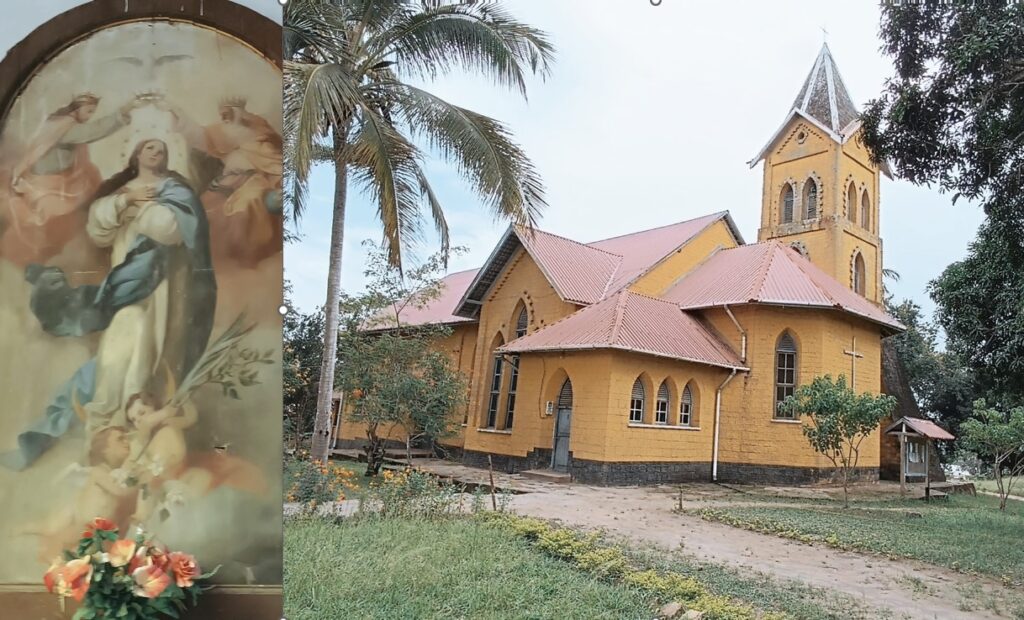

Der Katholizismus war ein Wegbereiter des Kolonialismus.

Er war direkt an Landraub, Verbrechen und Unterdrückung beteiligt. Aber (manche) Missionare und Nonnen sorgten sich auch um Schulbildung und Krankenbehandlung. Und es entwickelten sich Formen afrikanischer Interpretationen des Christentums (Beispiel: Kimbangisten). Beim Aufstieg des Kapitalismus als beherrschendes Wirtschaftsprinzip lief der Katholizismus eher mit, ohne je eine kontrollierende Position zu erlangen. Gegründet auf seiner Sozialethik wurden aber auch Gedanken entwickelt, die versuchten, dem kapitalistischen Raubbau entgegenzuwirken. (Ivan illich, Leonard Boff, Ernesto Cardenal)

Chancen für einen Neo-Katholizismus

Vielleicht könnte eine der Möglichkeiten eines geläuterten Katholizismus darin bestehen, Frieden zwischen verfeindeten orthodoxen Kirchen zu stiften. Oder sich mit dem Islam auszusöhnen, dessen ʿĪsā ibn Maryam besser zu den historischen Geschehnissen passt, als die christliche Erzählung eines ‚göttlichen Jesus‘ (Fried 2019).

Oder vielleicht könnte sich der Katholizismus auch auf friedvolle Ethik besinnen (die zu seiner Wurzel zählt): auf den Buddhismus und auf die Religion des Zarathustra, die beide zeigen, dass Religion nicht zwangsläufig mit Gewalt verbunden sein muss.

Oder vielleicht könnten sich Katholiken auch mit Barauch de Spinoza und dem Pantheismus beschäftigen. Seine Auffassung, Universum und Gott stellten eine einzige Realität dar, widersprach dem religiösen Mainstream in Amsterdam des 17. Jh. Sie passten nicht zur Logik grenzenloser Geldvermehrung und Naturzerstörung. Aber sie fügen sich widerspruchsfrei in die physikalische Betrachtung der Welt und passen auch zu dem Unsagbaren und Wunderbaren, das die Religionen bestaunen.

Angesichts psychologischen Elends ist Spinozas These, dass Gott das Dasein selbst sei, hochaktuell.

Friedenskonzert

Innehalten, spüren, nachdenken

„Ich komme gerade aus Tansania. Nach schrecklichen Kriegen herrscht dort Friede. Man erzählte stolz, Konflikte untereinander würden nicht mehr zu offener Gewalt führen. Die Menschen in Tansania hätten Strategien entwickelt, Konflikte gemeinsam miteinander zu lösen. Sie seien erwachsen geworden.

Ich würde eher sagen, sie haben sich erinnert, dass Menschen, wenn sie geboren werden, gut sind. Sie wollen in Beziehung aufwachsen. Sie wollen miteinander leben. Denn wir sind soziale, für andere sorgende Wesen. Wir sind zu Liebe fähig. Wir entwickeln uns friedvoll. Wenn man uns lässt.

Kinder, die Liebe erfahren, sind nicht bösartig. Sie müssen erst später mühsam durch Kriegsgeschrei zum Krieg erzogen werden. Die Waffen, an die man sie zwingt, dienen nicht ihren Interessen. Sondern nur denen, die andere in den Tod schicken.

Die Logik der Kriege ist die Entmenschlichung. Das, was Menschen eigentlich ausmacht, soll ihnen genommen werden. Gegner sollen als Tiere erscheinen, die vernichtet werden müssen.

Friede bedeutet Leben, Sinn, Schönheit, Glück, Verbundenheit, Liebe. Kriege sind unserem Wesen fremd. Wir können sie lassen.“

Konzert-Eröffnung, Jäger, 04.02.24

Mehr

Irrsinn beenden

Kriegern gilt Friede als Schimpfwort. Die Vorstellung von „Ausgleich“ schwäche den Willen zu kämpfen. Friede nutze dem Feind und schade den Opfern. Ist das so?

Nein. Denn Menschen können, anders als unsere Vettern, die Schimpansen, Konflikte auch ohne Gewalt lösen. (Salposky 2017) Selbst unter starken Belastungen handeln wir (manchmal) intelligenter als Reptilien, die nur angreifen, fliehen oder erstarren.

Warum handeln wir nicht menschlich?

Weil „gegen etwas kämpfen“ wirksamer ist? Als sich in Konflikten selbstsicher zu entspannen, und nach kreativen Möglichkeiten für intelligente Lösungen zu suchen?

Kurzfristig sind Kriege scheinbar für Stärkere nützlich, wenn sie die Schwächeren erschlagen.

Aber den Siegen in den Kriegen „gegen“ (was auch immer) folgen Kollateralschäden.

„Noch so ein Sieg, und wir sind verloren!“

König Pyrrhos I. von Epirus 279 v. Chr. nach seinem Sieg in der Schlacht bei Asculum.

Unseren Siegen über die Natur folgen Artensterben, Antibiotika-Resistenzen, Klimakrise, Versauerung der Böden, Plastikseuche … u.v.a. Den Siegen in Libyen, Irak, Afghanistan folgten bittere Niederlagen. Das, was erdacht wurde, um eine Situation brutal zu verbessern, verschlimmerte sie.

Krieg zerstört. Neues wächst nur ungestört.

Babys lernen unmittelbar nach ihrem ersten Schrei, dass Belastungen – beruhigt – wesentlich besser bewältigt werden können. Nach wenigen Jahren können sie sich dann selbst besänftigen, und sich in soziale Beziehungen einfinden. Später könnten sie jede denkbare Situation auch ohne Stress und ohne Gewalt beherrschen: souverän und effektiv.

Warum wird ihnen ihr kluges Kinder-Verhalten beim Erwachsenwerden wieder ausgetrieben? Warum nehmen Stress-Störungen in modernen Gesellschaften so rasant zu?

Seit über einem halben Jahrhundert rutscht die Menschheit (ungebremst) einer evolutionären Sackgasse entgegen.

Mit kriegerischem Verhalten im Kampf „gegen“ unsere eigenen Lebensgrundlagen besiegen wir die Natur im Äußeren (Klima, Böden, Meere, Luft) und beherrschen sie im Inneren (Mikrobiom, Viren, Bakterien). Wir zerstören die Artenvielfalt, ohne die wir nicht existieren können. Wir beschleunigen unseren Niedergang durch immer gewaltigere Kriege zwischen uns selbst, und mit dem, was uns ausmacht und durchdringt.

Wenn wir mit diesen Kriegen „gegen“ (was auch immer) nicht aufhören, wird es in erdgeschichtlich sehr kurzer Zeit für uns und unsere Kinder langfristig keine Überlebenschancen geben.

Wir können uns versöhnen.

Wir könnten versuchen, Systeme zu verstehen. Für Ruhe sorgen. Aufhören mit den Kämpfen. Heilung zulassen. Ökologische Gleichgewichte fördern.

Damit wir langfristig in friedlichen Beziehungen leben können.

Wir sind Zeitzeugen des vielleicht (für die Menschheit) letzten Showdowns, den sich viele wie einen klassischen Hollywood-Western vorstellen:

„We are eyeball to eyeball, and I think the other fellow just blinked.“ Dean Rusk, amerikanischer Außenminister (28.10.1962) angesichts des damals drohenden „finalen Wumms“.

Für Mächtige ist Friede keine Option,

solange ein Krieg noch Gewinn verspricht. Und solange ein Verlieren die eigene Existenz bedrohte. Dann sind angesichts von Profit Kollateralschäden egal: Sterben, Leiden, Zerstörung. Auch das Schicksal der Überlebenden, die entweder „befreit“ oder „vernichtet“ sein werden, ist uninteressant. Werte, Moral, Ethik versinken in allen Kriegen in einem Kloaken-Strudel.

Solange die jeweilige Kasse stimmt, ist das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen oder der Biosphäre bedeutungslos.

Denn es geht nicht um die eigene Haut: Riskiert wird nur die ärmliche Haut anderer. (Taleb 2018)

Wenn es schon gegen Streu– und Uranmunition keinen Aufschrei der Entrüstung gab, warum dann nicht für den „Endsieg“ schmutzige Bomben (The Conversation, 12.06.2023) einsetzen oder gleich einen Atomkrieg provozieren?

Selbst wenn es danach eine endgültige Niederlage des Bösen gäbe? Wäre es dann besser? Oder noch schlimmer? Mit alten oder neuen, dann völlig entfesselten Superreichen oder Super-Mächtigen, die sich die Welt neu aufteilen, und sich die letzten noch verbleibenden Ressourcen des Planeten unter ihre Nägel reißen werden.

Haben die Milliarden ohnmächtiger Menschen (wie ich), angesichts des (Menschen-verursachten) Wahnsinns auf diesem Planeten, noch eine Chance für eine günstige Entwicklung?

Vielleicht.

Zuerst müsste die Macht der Kriegs-Hetzer schwinden, weil ihnen immer weniger Glauben schenken. Ihr aggressives Starren durch Gewehrläufe müsste abgelöst werden von Ruhe und Umsicht. Für direkt Betroffene liegt das nahe, denn gestorben und zerstört wird jetzt. Vergangenheit und Zukunft gehören den Maschinen der Propaganda. Dagegen anzukämpfen, kann an einer Kriegsfront tödlich enden. Aber auch dort wäre es möglich, – jetzt – zuerst an das eigene Leben zu denken, sich zu beruhigen, und nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, um dem Irrsinn heil zu entgehen. Tun das immer mehr Menschen, enden Kriege.

Die Chance, dass die Menschheit aufwachen wird, und sie ihre Geschichte in friedliche (für den Planeten nützliche) Bahnen lenkt, ist nicht groß. Aber noch ist die ganz große Katastrophe, in die uns die Todessüchtigen treiben, bisher nicht da. Es lohnt weiter, sich für das Leben zu engagieren. Und damit aufzuhören, für den Tod zu kämpfen.

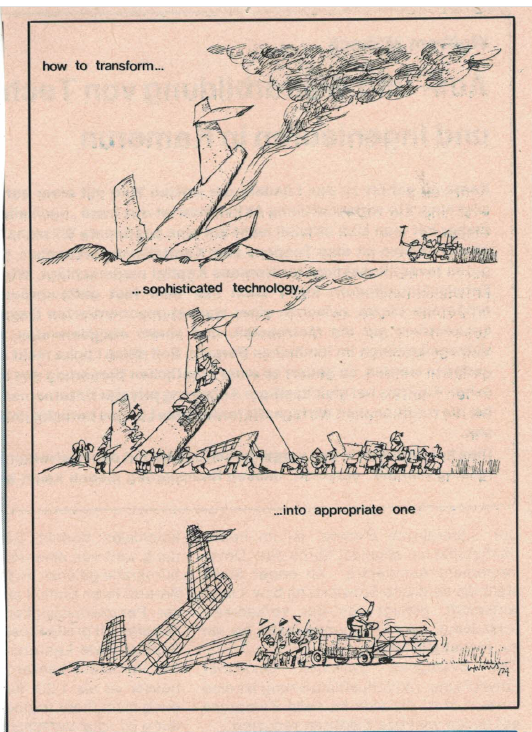

Die Realität ist komplex – Krieg ist „ganz einfach“

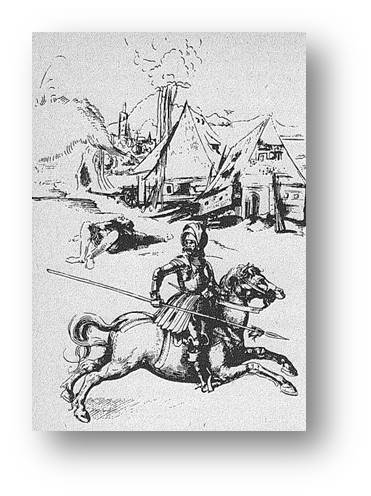

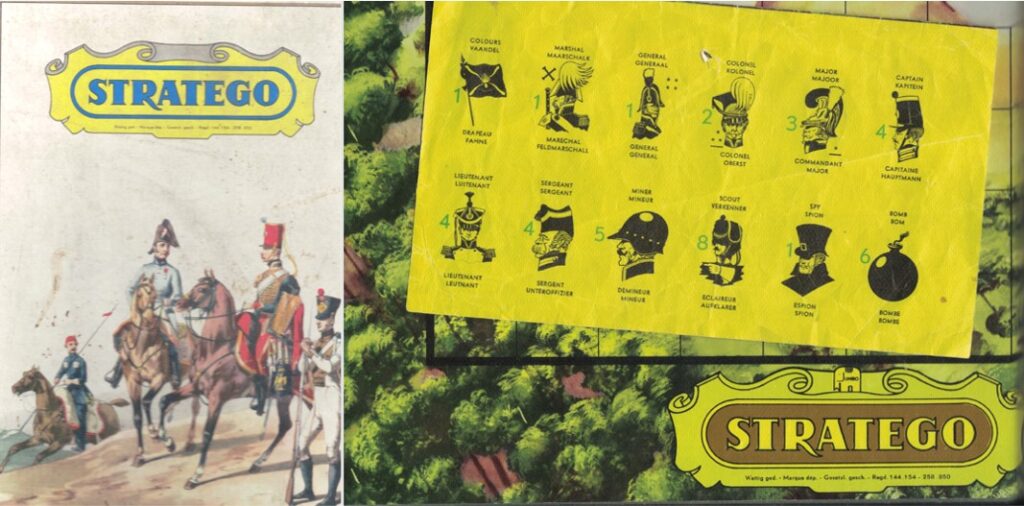

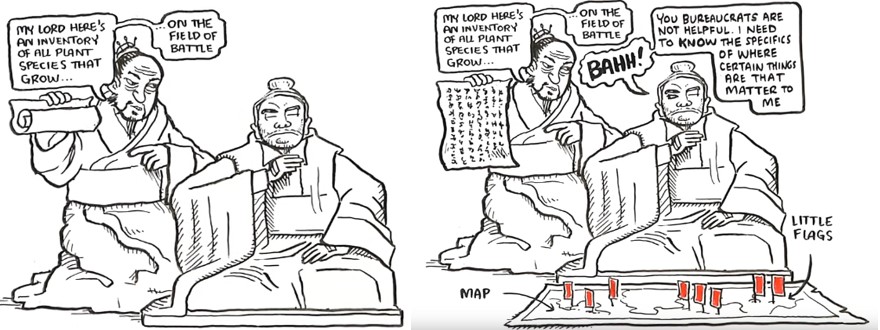

So stellte sich 1909 ein Hermance Edan den Krieg vor: Stärke, Entschlossenheit, Machtgier, Material, Hierarchie, Kanonen-Fallen, List, Lüge, Bösartigkeit führen zum Erfolg. Zwischen 1960-1980 wurden (nach 2. Weltkriegen) jährlich 100-700.000 Spiele verkauft. Angesichts heutigen Denkens wäre es wieder topaktuell.

„Logik der Stärke: Die deutsche Panzerdebatte leidet unter irrationalen Sorgen, eine Eskalation zu provozieren. .. Dieser Krieg wird nicht enden, solange Russland ihn nicht verloren hat.“ Brössler D: SZ 20.01.2023 — „Was uns aufhält, ist die Angst davor, was passiert, wenn Russland diesen Krieg verliert.“ Landsbergis G. Außenministers Litauens, dpa 24.01.23 — „We are fighting a war against Russia …“ Annalena Baerbock, Außenministerin, Twitter 25.01.2023

„Russland“ muss den Krieg verlieren! ?

Das wird bei der größten Landmasse Eurasiens nicht einfach sein. Selbst wenn die neusten Panzer „gegen Russland“ rollen und immer mehr Drohnen und Jets fliegen. Es wird ziemlich lange dauern. Selbst bei dem etwas kleineren Syrien ist der vom Westen angestrebte „Regime-Chance“ nicht gelungen. Und der letzte NATO-Krieg im rückständigen Afghanistan endete mit einer klaren Niederlage der NATO.

Selbst wenn es bei dem Versuch, „Putin“ zu beseitigen, nicht zum ganz großen „Wumms“ käme (der das Licht auf der Erde ausknipsen würde):

- Für welche rosige Zukunft sollen „wir“ kämpfen?

- Für die Inthronisierung eines West-Oligarchen oder eines Mafia-Putschisten in Moskau?

- Für einen Flickenteppich von Klein-Regionen zwischen Ural und Pazifik?

- Für Gangster und Warlords in Fürstentümern, die Rohstoffe verhökern?

Wollen „wir“ das Zukunftsmodell „Libyen“, wo der Herrscher, nach einer erfolgreichen NATO-Intervention, aus einer Röhre gezogen und totgeschlagen wurde? Wo anschließend (völlig unerwartet) Frauenrechte, Demokratie, Frieden, Sicherheit, Umweltschutz uva. weggespült wurden? Und wo der Krieg ohne absehbares Ende weitergeht? Nur weil dort, in Libyen, das Öl wieder dahin fließt, wo es soll?

Anders als in den Kriegen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stehen sich im Ukraine-Konflikt keine unterschiedlichen Wirtschafts-Systeme gegenüber, und auch keine gegensätzlichen Religionen. Es ist ein Konflikt unterschiedlicher Mächte im Rahmen des klassisch unkontrolliert wachsenden Kapitalismus-Systems. Es geht um „Beute machen“ und um Unterwerfung in einer Hackordnung.

An diesem (multinationalen) Krieg sind viele Mächtige beteiligt: Oligarchen, Superreiche, Industriekomplexe, Ideologen, Finanzmärkte, Militär-Konglomerate. Ihnen allen geht es im Prinzip jeweils um Ähnliches (wenn auch unter anderen Vorzeichen): um Macht, Herrschaft über Imperien und um Bodenschätze. Menschenleben und Umwelt spielen jeweils keine wesentliche Rolle. Und Werte, Visionen und Ethik kommen nur noch in der jeweiligen Propaganda vor.

„Der globale Süden widersetzt sich dem Westen in der Ukraine-Frage. Die USA und der Westen behaupten, der Krieg Russlands gegen die Ukraine sei ein Kampf zwischen Demokratie und Autokratie.

Anderswo führen frühere US-Militärinterventionen und eigennützige Unterlassungen zu anderen Schlussfolgerungen. …. In dem Maße, wie alte ideologische Trennlinien verblassen und Washingtons Versprechen einer „neuen internationalen Ordnung“ nach dem ersten Golfkrieg (1990-91) im irakischen Sand verlaufen, entsteht inmitten des Chaos eine multipolare Welt. Sie bietet dem „Rest der Welt“ einen größeren Handlungsspielraum. Aber die Fahne der Revolte gegen den Westen und seine Unordnung stellt (noch) keinen Fahrplan für eine Welt dar, die nach dem Völkerrecht und nicht nach dem Recht des Stärkeren regiert wird.“ Le Monde Diplomatique, 03.05.2022.

Während noch versucht wird, die Welt neu aufzuteilen, haben die Ukrainer den Krieg bereits verloren: Und zwar beiderseits der Frontlinie, und unabhängig davon, ob sie ukrainisch oder Russisch sprechen. Je länger der Krieg bei ihnen andauern wird, desto stärker wird ihre Lebensgrundlage zerstört. Ihr Land liegt in Trümmern, viele sind gestorben und die Zivilbevölkerung leidet entsetzlich und ist traumatisiert. Die, die einst gewinnen und dann herrschen werden, stehen weit weg von der Front, und glauben, ihnen (die andere in den Tod treiben) könne nichts geschehen.

Damit Klügere, die an Frieden interessiert sind, an Einfluss gewinnen, muss man Kriege vom Ende her denken. Sich von den Scheußlichkeiten der Vergangenheit lösen, und in die Zukunft denken. Sich sehnen nach einem versteckten Sinn, der aus all dem Elend erwachsen könnte.

Dabei sind Sehnsucht, Kreativität und Intuition wichtiger, als die Bewertung von Daten:

„Von der Intuition kann man zur Analyse übergehen, aber nicht von der Analyse zur Intuition.“ Henri Bergson

Geleitet von der Intention, Frieden zu fördern, könnten Politiker:innen alles tun, was diplomatisch möglich erscheint, um (sofort und bedingungslos) das Morden zu beenden. Sicher würde der Krieg dann noch eine Zeit lang (anders) weitergehen: mit Worten, Emotionen, Propaganda, Gerichtsverfahren, Wirtschaftssanktionen uva … Aber immerhin: es würde nicht mehr geschossen.

Aggressive Anspannung würde sich lösen. Menschen trauerten und könnten sich besinnen. Sie könnten sich von Todes-Kulten lösen, und sich wieder für Leben interessieren.

Gewaltfreiheit: Taktik oder Strategie?

Kämpfe, Konflikte, Kriege und viele Therapiekonzepte sind gewalttätig. Die Gewalt zielt darauf, andere oder anderes zu unterwerfen, zu bezwingen, zu zerstören oder zu vertreiben.

Alle Kriege, die Menschen anzetteln (gegen Viren, Bakterien, Krebszellen, Verbrecher, Schädlinge, Terroristen, Ungläubige …) ähneln sich: Der Angst vor dem Bösen folgt der Glaube an das Gute. Und dann der Kampfeswille bis zum Sieg.

Im Prinzip soll maximale Anspannung zu totaler Entspannung (des Gegners) führen.

Bei Tätern, wie bei Opfern, wird Gewalt und Gegengewalt mit Ereignissen aus der Vergangenheit begründet. Die einen verweisen auf eine Überlegenheit, die sich aus Religion, Rasse, Geschichte, Nation, politischem System uva. ergibt. Die anderen begründen ihre Gegengewalt aus der Tradition des Widerstandes gegen erlittenes Unrecht. Sie wollen lieber gegen den Starken kämpfend untergehen, als sich ergeben. Beide Seiten sind jeweils davon überzeugt, dass das „ihr gutes Ziel“ ihre Gewalt rechtfertigt. Sie sei nötig und unvermeidbar. Es biete sich keine andere Wahl.

Gefangen in der Mentalität direkter oder indirekter Gewalterfahrung erscheint es alternativlos, selbst gewalttätig zu werden. Die Reptilienreflexe des Stammhirns (Angriff, Flucht, Tot-stellen) sind immer schneller als das Wahrnehmen von Gefühlen oder gar von rationalem Denken.

Die große Gefahr für Schwächere, die direkte (bewaffnete) Gegengewalt oder scheinbar „gewaltlose“ Formen von Widerstand einsetzen, ist es, gnadenlos zerschlagen zu werden. Bei der Konfrontation zwischen Gewalt und Gegengewalt verliert kurzfristig immer der Schwächere. Die direkten Schäden und Verluste sind bei denen am höchsten, die „Gegenwehr“ leisten. Gegengewalt liefert zudem den Mächtigen den Vorwand für noch schlimmere Gewaltanwendung. Die Spirale der Gewalt gewinnt an Dynamik und reißt immer mehr Unschuldige in den Tod.

Auch die Starken sind gefährdet.

Auch die Starken verlieren an Kraft und erleiden Kollateralschäden. Ihre Gewaltanwendung kann auch ins Leere laufen. Manchmal trifft ihr „Zuschlagen“ auf kein Hindernis und sie verletzen sich dann selbst.

Zum Beispiel, wenn ein Eisblock, den ein Karateka zertrümmern will, im Moment des Auftreffens seiner Handkante plötzlich nicht mehr da ist.

Sinnloser Krafteinsatz schadet, besonders dem Angreifer. Auch weil Aggressoren dann ihre Moral verlieren können, die früher ihre Macht-Ausdehnung beschleunigte. Manchmal bröckelt der Rückhalt bei den eigenen Anhängern, wenn die Führer in reiner Gier zunehmend ethisch werte-los erscheinen.

Große Reiche kollabierten manchmal von innen heraus. Wenn der Preis ihrer Ausdehnung zu groß wurde. Wenn sie nicht mehr resilient genug waren, um mit äußeren Belastungen umzugehen und sich anzupassen. Wenn die Evolution der Geschichte sie wie Herbstlaub wegfegte, und dann zuvor wesentlich schwächere ihren Platz einnahmen.

Die intelligenteste Art des Kämpfens ist es daher, (konsequent) nicht zu kämpfen und dennoch zu gewinnen.

Auch Gegen-Gewalt ist Gewalt

Meist setzen Schwächere der Gewalt Gegengewalt entgegen. Die Folgen sind dann auf der Seite der Schwächeren besonders schrecklich.

So lange eine Seite glaubt stärker zu sein, ist Gegen-Gewalt für die Mächtigeren eher günstig, weil sie die eignen Gewalt-Anstrengungen rechtfertigt. Wehren sich die Opfer nicht, muss man sie ggf. zu Gegengewalt provozieren, Provokateure einsetzen, oder sie zur Motivation des eigenen Lagers zu einer diabolischen Gefahr hochstilisieren.

Wenn es scheinbar Schwächeren (mit einer höheren Kampfmoral) in einer Revolution einmal gelingt, die Macht zu erringen, behalten ihre siegreichen (meist männlichen) Führer in der Regel die Kriegs-Strategie „gegen irgendetwas“ bei. Viele bewaffnete Kämpfer gegen das Unrecht wurden anschließend ebenso gefährliche oder schlimmere Diktatoren wie die, die sie stürzten. So wie viele gewaltsame Problemlösungen in der Natur oft die Umweltzerstörung verschlimmerten und zu Katastrophen führten, die es ohne die Lösungsstrategien nicht gegeben hätte.

„Gewaltfreiheit“ als konsequente Strategie?

Es ist möglich, einem Angreifer keinen Anlass zu bieten, noch mehr Gewalt einzusetzen. Man kann Gewalt ins Nichts laufen lassen. Der Stärkere kann dann seine Kriegsziele kurzfristig (scheinbar mühelos) erreichen, aber die Verluste der Schwächeren wären geringer, und sie würden nicht weiter geschwächt. Das Image des Starken bekäme Risse, die eigenen Anhänger wären ggf. nicht mehr von ihrem „Gut-Sein“ überzeugt. Und langfristig könnten die Schwachen an Durchdringungsdynamik gewinnen.

Die meisten räumen in Gewalt-Konflikten konsequenter Gewaltfreiheit keine Chance ein, und verfolgen Strategien direkter oder indirekter Gewalt und dramatischerer Eskalation. Sie glauben, Menschen seien (ähnlich wie unsere Vettern, die Schimpansen) genetisch auf Gewalttätigkeit programmiert. Folglich würden Menschen ebenso lange „gegen“ das sie Umgebende kämpfen, bis sie sich zu Tode siegen, und dann von der Evolution ausgesondert werden.

Nur wenige glauben, die eigentliche Geschichte der Menschheit werde erst in einem neuen Zeitalter einer Weltinnenpolitik ohne Kriege beginnen. (Zhao Tingyang: „Die Weltgeschichte hat bisher noch nicht begonnen“. Phil. Mag. Nr. 04. Mai 2022).

„Für“ statt „Gegen“

„Gegen“-Strategien sind notwendig, um Situationen in eine andere Richtung zu zwingen, oder um Hindernisse zu beseitigen. „Für“-Strategien begleiten Entwicklungen und beeinflussen sie.

Gewaltfreiheit erspart Energie, um Mächtigeres zerschlagen zu wollen, und eröffnet Möglichkeiten, sich für Neues zu öffnen. Gewaltbereite sehen im Verzicht auf Gewalt den Kollaps des Schwächeren. Tatsächlich bedeutet es das Gegenteil: Weil sich die Einstellung zu Konflikten verändert.

Gewalt wird tatsächlich nicht mehr mit bewaffneter Gegengewalt oder indirekter Gewalt beantwortet. Stattdessen sorgte man dafür, dass Gewaltanwendung möglichst wenig Schäden verursacht. Besonders bei der eigenen Gruppe. Dazu müsste man annehmen, was nicht zu ändern ist. Bleiben, ohne anzugreifen oder wegzurennen. Geduldig ausharren. Sich beruhigen. Nicht in Stress oder aus Angst handeln. Sich selbst und andere schützen. Möglichkeiten erkennen. Die Zahl der Möglichkeiten vermehren. In-Beziehung-treten. Kommunizieren.

Bevor man klug und gewaltfrei handeln kann, ist es nötig zuerst selbst (konsequent) mit dem Kämpfen aufzuhören. Die Situation, wie sie gerade ist, so zu akzeptieren, wie sie sich eben gerade darstellt. Eine Pause einlegen, beim Sich-bekämpfen oder Sich-vernichten.

Die Lebensgeschichte des Judo-Lehrers und Ingenieurs Moshé Feldenkrais ist dafür ein beredtes Beispiel:

Die Stärke der scheinbar Schwächeren besteht gerade darin, auf Gewalt nicht mit „Schlauheit-Schnelligkeit-Kraft“ zu antworten. Sondern mit Ruhe und Besonnenheit. Nur so bleiben die Kollateralschäden bei der eigenen Gruppe minimal. Die Gewalt des Gegenübers erreicht dann nicht das, was beabsichtigt war: Den anderen im Kampf zu vernichten oder ihn zur Flucht zu zwingen.

Gewaltsysteme beginnen von innen zu schwächeln, wenn sie ins Leere taumeln. In der Geschichte gewinnt nicht immer zwangsläufig der Brutalere, sondern oft auch der Umsichtigere.

Aufmerksam: Zuhören, Lauschen, Fühlen, Verstehen

Bei gegenseitigem Respekt ergeben sich Möglichkeiten, sich ohne Vorbedingungen zu treffen, sich zuzuhören, den Bewusstseinszustand des anderen zu versuchen zu verstehen, seinem Narrativ anzuhören, und in einen Dialog einzutreten. Dann können Möglichkeiten erwachsen, aus denen sich Lösungen ergeben können.

Ab etwa 1921 unterrichtete er zionistische Kampftrupps (Hagana) in „Selbstverteidigung“. Aus den Prinzipien, der ihm bekannten asiatischen Kampfkünste half er bei der Entwicklung von KravMaga, einem sehr einfachen, werte-freien, brutalen Nahkampf-Training für Spezialeinheiten und Geheimdienste. Dabei ist es erlaubt, den anderen zu töten, wenn er zu den Bösen zählt. 1950 reiste Moshé Feldenkrais nach Israel, um beim Aufbau des Raketen-Atom-Programms zu helfen.

Er litt da bereits an den Kollateralschäden körperlich praktizierter Gewalt gegen seinen eigenen Körper: Beide Knie waren lädiert. Eine operative Lösung war damals nicht möglich, und ihm drohte der Rollstuhl. In dieser, für ihn verzweifelten Lage, erlebt er einen radikalen Umschwung seines Denkens hinsichtlich störungsfreier Bewegungsabläufe des Körpers. Er experimentierte mit intensiv-aufmerksamen, bewusst-gespürten Minimalbewegungen, die auch bei großen Störungen zu keinerlei Schäden führten, und die nur einen sehr geringen (oder keinen) Kraftaufwand erforderten. Er erfand Wege aus Katastrophen-Teufelskreisen: „Schmerz – Anspannung – Gegenspannung – mehr Schmerz – noch mehr Anspannung – noch mehr Schmerz“. Bei vorsichtigem Ausprobieren im Krankenbett entwickelte er ein in sich logisches System friedvoller, nutzbringender Bewegung.

Die von ihm beschriebenen Prinzipien sind in jeder Form des Alltags nutzbringend anwendbar. Was er fand, steht in diametralem Gegensatz zur Härte eines Zuschlagens, das nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich selbst zu Schäden führt.

Moshé Feldenkrais erlebte körperlich und psychisch, dass Gewalt nicht nur unnötig und schädlich, sondern auch ineffektiv ist. Er erfuhr körperlich, dass es möglich ist, auf Gewalt zu verzichten. Eigentlich bei allem, was getan werden muss. Aber obwohl er den Ex-Kämpfer und Staatschef Ben Gurion behandelte, gelang es ihm nicht, seine Erkenntnis auf das soziale Zusammenleben der Gattung Mensch zu übertragen.

Viele Menschen sind am Sich-Bekriegen nicht mehr interessiert

Aber erfahrungsgemäß lernen Menschen meist nur dann, wenn die Strategien von Gewalt und Gegengewalt zu Katastrophen führen. Und manchmal selbst dann nicht.

Glaubenskriege

Im Krieg scheint jedes Mittel recht zu sein, um Macht-Interessen durchzusetzen. Bösartigkeit wird hervorgelockt und gelenkt. Es geht um Sucht nach Macht, Geld, Einfluss.

Oder auch um einen Kampf übergeordneter Glaubenssysteme?

„Wir sind in einen Kampf eingetreten, der nicht nur eine physische,

sondern eine metaphysische Bedeutung hat“ Kirill, Moskauer Patriarch PW 09.03.2022

Ist das so?

Kirill will „alte russische“ Werte verteidigen und „Sünde“ verdrängen. Er fühlt sich von jungen Frauen und schwulen Männern bedroht, und wünscht einen Macht-Zuwachs seiner Kirche. (24.02.2022, 07.03.2022).

Bartholomäus (der ökumenische Patriarch von Konstantinopel) unterstützt derweil die von Kirill abtrünnige ukrainisch-orthodoxe Kirche (Euronews 29.03.2022). Auch er betet für einen Sieg (CNA, 29.03.2022), gemeinsam mit dem polnisch-katholischen Klerus, der die ukrainischen Katholiken vor der Vernichtung durch Kirill retten will. (Tagespost 01.04.2022) Auch viele andere Gläubige haben bei dem Gemetzel ihre Finger im Spiel: u.a. auch weit entfernte, bibeltreue Christen im fernen Amerika. (Current 04.03.2022)

- Verhilft der Krieg den christlichen Ideologien zu einer Renaissance?

- Wird dieser Krieg ihren Niedergang endgültig besiegeln?

- Könnten die Religionen einen Beitrag zu Versöhnung leisten?

Kriegs-Ideologien

In der blutigen Menschheitsgeschichte wurden Kriege häufig aus rein persönlicher Machtgier begonnen. Erfolgreich waren sie aber meist erst dann, wenn sich der persönliche Egoismus des Kriegsherrn einer größeren Ideologie unterwarf:

- Darius der Große, der im ersten Gottesreich für die „reine Wahrheit“ Zarathustras stritt,

- Alexander der Große, der die Muttergottes-Heiland-Religion Kleinasiens verkünden ließ,

- Konstantin der Große, der seine aus Kleinasien importierte Muttergottes-Sol-invictus-Religion mit dem Trinitatis-Christentum verschmolz,

- Karl der Große, der das christliche Europa begründete und die Heiden erschlug,

- Mohammed, dessen reiner Monotheismus die Herrschaftssysteme von Afrika bis Indien wegfegte.

Die Macht der keltischen Fürsten in Europa sicherten Druiden, die das Volk im Glauben beherrschten. Die den Römern nachfolgenden christlichen Könige übernahmen diese Tradition und hielten sich Priester, die ihre Kriege segneten.

Die Raubzüge der Spanier und Portugiesen wären gescheitert, wenn nicht die skrupellose Gier ihrer Mörderbanden in Amerika durch die frohe Botschaft des Kreuzes ergänzt worden wäre. Damals konnten dieser religiösen Welle nur Königreiche widerstehen, die über andere stabile Staatsreligionen verfügten: Konfuzianismus, Islam, Buddhismus, Hinduismus.

Bis dann vor vierhundert Jahren in Holland und England der Kapitalismus erfunden wurde, der anfangs einen auch mächtigen religiösen Überbau benötigte: den Protestantismus. In den folgenden Jahrhunderten wurden die alten Religionen von der kapitalistischen „Ethik“ des grenzenlosen Raffens überrannt und entscheidend geschwächt, und verkümmerten zum „Opium des Volkes“. Spätestens Ende des 19. Jahrhunderts glaubten einige: „Gott ist tot“. Und andere vermuteten, diese „Krankheit des Geistes“ werde ausheilen.

Ein gewaltiger Irrtum.

Im 20. Jahrhundert scheiterten mehrere, unterschiedlich brutale Staats-bürokratische Versuche, Religionen auszurotten, oder sie durch eine „Kommunismus-Religion“ zu ersetzen. Wesentlich erfolgreicher war der Neoliberalismus, dessen „Befreiungen“ in Amerika, Europa, Japan, Südkorea u.a. extreme Produktivkräfte freisetzte und den Profit mehrte. Bei dem Raketen-artigen Aufschwung des Finanz-Kapitalismus wurde der alte ethisch-moralische Überbau durch Glaube an Konsum und Ablenkung ersetzt. Die alten Religionen verloren im Neoliberalismus an Bedeutung, Inhalt und Macht.

Die kapitalistische Leitmacht der Erde war aber zunehmend nicht mehr in der Lage, andere davon zu überzeugen, dass sie Gutes bringe. Denn grenzenloses Wachstum (zum Nutzen weniger) bot den vielen armen Leuten keine besseren Perspektiven, als die alten Religionen mit ihrem Glücksversprechen in einem fernen Paradies. Und so verlor der „Westen“ viele Kriege u.a. in Vietnam, Iran, Irak, Libyen, Syrien. Zuletzt in Afghanistan besiegt durch schlichte Koranschüler. Nicht weil die über bessere Waffen verfügten, sondern weil es ihnen, in ihrer rückwärtsgewandten, brutalen Schlichtheit, gelang, viele Menschen von ihrem wachstums- und frauenfeindlichen Dogma-System zu überzeugen.

Auch im Ukraine-Krieg 2020 wird es nicht nur darum gehen, welches Wirtschaftssystem, welche Oligarchen, welche Konzerne, welche Militärs und welche Machtgruppierung sich durchsetzen werden. Auch die Art des ideologischen Überbaus wird über den Verlauf und das Ende des Krieges mitentscheiden. Die Vorstellungen der Menschen, die bisher arm geblieben sind und die in ihrer Neo-Frömmigkeit an etwas glauben, werden zukunftsentscheidend sein.

Ukrainische und russische Kampfkunst

In der Ukraine stehen sich christlich-gläubige Kampfhähne gegenüber, die mit allen legalen und illegalen Mittel psychologischer, propagandistischer, körperlicher und technischer Kriegsführung vertraut sind. Die Ausbildungen der Kampfeinheiten beider Seiten beruhen dabei auf ähnlichen historischen Traditionen.

Im 15. Jahrhundert bildeten sich auf den Gebieten der heutigen Ukraine Gemeinschaften „freier“ Reiterverbände, zu denen viele ehemalige Leibeigene stießen. Diese Kosaken entwickelten eine einzigartige, kriegerische Kultur in ständiger militärischer Auseinandersetzung mit räuberischen Nomaden oder umgebenden Fürstentümern. In Russland siedelten sie am Don, und waren später an der Eroberung Sibiriens beteiligt. Kosaken bekämpften (je nachdem) die Reichen und Mächtigen oder verdingten sich an sie. (Nikolai Gogol: Taras Bulba, 1835)

Die Geschichte der Kosaken ist komplex: besonders die politischen Verwirrungen und die Seitenwechsel während der Russischen Revolution und in der Zeit des Faschismus. Heute stehen sich Kosaken-Verbände aus der Ukraine (SWR 26.7.2022) und aus Russland (DWN 22.01.2022) wieder gegenüber. Dabei kämpfen nicht nur Waffen, sondern auch Ideologien, die es für die jeweils andere Seite auszurotten gilt.

Die Kämpfenden verbinden kulturelle Traditionen: Zum Beispiel die spirituelle (mystische) Verbindung zum orthodoxen Christentum. Oder das Training traditioneller Kampfkunst, die von der Ukraine bis Sibirien praktiziert wird.

In der Ukraine nennt man die traditionelle Kampfkunst Cossacks Martial Arts Sparring oder Combat Hapak. Im heutigen Russland heißt es „Systema“ (Sibirien-Variante, West-Ural-Variante). Die Prinzipien ähneln chinesischer Kampfkunst:

Wie könnte der Wahnsinn enden?

Ich stehe, wie die meisten, dem sinnlosen Krieg in der Ukraine hilflos gegenüber. Gewalt führt zu Gegengewalt. Die immer schrecklichere Eskalationen können das evolutionäre Ende der Gattung Mensch beschleunigen.

Die direkt beteiligten Seiten sind miteinander kulturell verwandt. Könnten sich daraus Ansätze für Friedensprozesse ergeben?

Oder wird es (nicht nur) für weibliche, homosexuelle, lebenslustige Menschen noch schlimmer werden, wenn das griechisch-orthodoxe Christentum oder die erzkonservative Katholizismus-Variante erstarkten?

Weltweit erblühen (längst auf der Intensiv-Station geglaubte) Religionen. Aber nicht unbedingt in ihren aufgeklärten, friedvollen Varianten: Islam in Afrika, Hinduismus in Indien, kriegerischer Buddhismus in Myanmar, Konfuzianismus in China u.a.

Was dort wächst, lässt aufgeklärt-kritisch Denkenden die Haare zu Berge stehen. Aber ganz offensichtlich sind viele der „Zurück-zum-Mittelalter-vor-dem-Kapitalismus“-Varianten des Glaubens erfolgreich.

Welche Spiritualität leitet den Westen?

„Klimakrise muss warten. Jetzt ist Krieg … EU vertagt den Artenschutz“

Der Freitag, 31.03.2022

So denkt neoliberale Politik im Kampf um den Sieg und plant schon neues Wachstum nach dem Re-Set. Sicher werden die Katastrophen der Biosphäre nicht warten, bis der Krieg vorbei ist.

Wenn so die Politik visionslos von einer Krise zur nächsten zappelt: Welche Chancen bieten sich dann noch für die diversen, liebenswerten Aspekte der europäischen Kultur?

Gedeiht ein neues spirituelles Wertesystem in Europa? Oder werden wir Neo-Liberalismus, Neo-Konfuzianismus, Neo-Islam und Neo-Christentum alternativlos ausgeliefert sein?

Selbst Denken in Informationskriegen

Kriegsführer erzählen von den Guten und dem Bösen:

- Dort vor uns steht ein Feind.

- Er versteht nur die Sprache der Gewalt.

- Er muss isoliert, bekämpft und vernichtet werden.

- Kriegführen ist alternativlos.

- Unser Sieg rechtfertigt Mittel und Schäden.

Die Massen haben nie nach der Wahrheit gedürstet. Sie wenden sich von Beweisen ab, die nicht nach ihrem Geschmack sind, und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn der Irrtum sie verführt. Wer sie mit Illusionen versorgen kann, ist leicht ihr Meister; wer versucht, ihre Illusionen zu zerstören, ist immer ihr Opfer. Gustave le Bon (1841-1931), sinngemäß übersetzt.

Kriege produzieren Antworten

und sie blockieren Fragen. Das ist hochgefährlich.

Der Fixierung auf einen Feind folgt zielorientiertes Handeln: gegen Krebs, gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Schädlinge, gegen Terroristen, gegen Imperien, gegen Psychopathen, gegen Religionen oder gegen Schurken-Staaten. Über-Informationen, Marketing, PR oder Propaganda verkünden Wahrheiten oder Halb-Wahrheiten und entlarven die Lügen der Gegenseite.

Des-Information, Verschweigen, Verdrehen, Über-Höhen und Deep-Fake-News gehören dabei zum legitimen Waffenarsenal. Denn Angst und Schrecken bewirken, dass auch Zögerliche schließlich so handeln, wie sie sollen. Es entsteht eine Problemlöse-Trance, in der nur das von Bedeutung ist, was im Scheinwerfer-Kegel steht, während die Bühne im Dunkel versinkt.

Internet und Massenmedien sind die hocheffizienten Massenablenkungswaffen der Moderne:

If you can’t convince them: confuse them! Wenn du sie nicht überzeugen kannst:

Verwirre sie!“ Murphy’s law

In Kriegen ruhig bleiben?

Ruhe, Zurücktreten, Abstand, Reflektieren, Hinterfragen, Umschau, Weitblick sind unnötig, wenn das Böse eindeutig zu sein scheint. Denn bei unmittelbarer Gefahr ist Zaudern nicht erlaubt.

Die Suche nach friedlichen Möglichkeiten und gewaltfreien Alternativen bleiben in Kriegen solange uninteressant, wie noch genügend Waffen zur Verfügung stehen. Die Realität in ihrer ganzen Komplexität betrachten höchstens Heer-Führer oder Chefärzt:innen. Soldat:innen oder Patient:innen bleiben die wirklichen Zusammenhänge verborgen.

Meist denken wir fremd.

Meist tun wir das, was wir sollen. Wir folgen, dem was irgendwo aufgeschrieben wurde. Wie Kinder, denen eingebläut wurde, die einzig richtige Lösung stünde immer im Kleingedruckten am Ende des Übungsbuches. Man müsse also nur Auswendiglernen, was Besser-Wissende als Wahrheit verkünden.

Fast alle Menschen glauben deshalb viele eindeutige Wahrheiten zu kennen. Und sie reagieren auf die täglichen Herausforderungen mit angelernten Handlungsroutinen. Sie halten sich an Anweisungen, und hoffen, dass es „so“ gut werde. Weil sich die Einstellung in der Vergangenheit bewährt hat.

Anders Denken

„You can analyse the past, but you need to design the future.

Du kannst die Vergangenheit analysieren, aber du musst die Zukunft gestalten“ Edward de Bono

Zu versuchen, etwas vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen „selbst zu verstehen“, gilt in Notsituationen als verrückt. Graustufen zwischen Schwarz und Weiß zu betrachten, ist verdächtig. Nicht geradeaus zu denken, gilt seit Beginn der Multikrisen als suspekt.

„Lateral Denken“

Entweder ist es richtig, falsch, sinnlos oder imaginär.

G. Spencer-Brown

Bis Ende 2019 galt Querdenken (de Bono 1967) als eine wesentliche Voraussetzung für Innovation, Kreativität, Zukunftsfähigkeit und Veränderungsmanagement.

Seit Anaximander (dem ersten bekannten Wissenschaftler) ist es die Essenz der Natur-Philosophie und Wissenschaft: nach-zu-denken, sich gewiss sein, nichts zu wissen und stattdessen neugierig zu fragen und zu imaginieren:

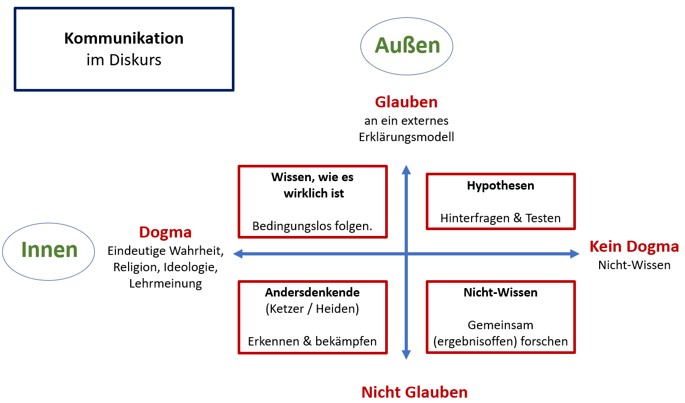

„Die richtigen Antworten haben“ und „Genau wissen, wie es ist“ kennzeichnet Glaubenssysteme, Religionen, Schamanismus und viele Lehrmeinungen. Wer es wagt, anders-zu-denken hat in den Kirchen nichts zu suchen und wird als Heid:in verdrängt.

Nicht-normal-denkende werden gern in ideologisch definierte Kästchen einsortiert, um ihre Ideen so zu markieren und dann zu entsorgen. Oder man ignoriert die widerstreitenden Stimmchen im Lärm der interessengeleiteten Massen-Trance-Phänomene. (Matthias Desmet, 2021).

Aber um einen Weg zu finden, der aus den Multikrisen zu einer friedlichen und lebenswerten Zukunft auf diesem Planeten führt, muss das alte Denken, dass uns die Misere geführt hat, durch einen Wandel unserer Einstellung ersetzt werden. Denn wir müssen die Systeme, die uns umgeben und uns ausmachen, besser zu verstehen.

„Wenn es eine ‚Zeitenwende‘ in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik geben soll, dann braucht sie ein umfassendes Verständnis von menschlicher Sicherheit, das alle Beiträge zum Frieden einschließt …, denn Sicherheit, Frieden und Entwicklung bedingen einander.“ Martin Vehrenberg, Konsortium Ziviler Friedensdienst 25.03.2022

Wozu Fragen bei dringendem Handlungsbedarf?

Befehlen folgend „reflexhaft Handeln“ geschieht unmittelbar. Innehalten und sich interessiert umschauen erfordert Zeit. Fragen-Stellen wird daher nur toleriert, wenn genügend Zeit zur Verfügung zu stehen scheint. Oder wenn Unwissende noch nach den bekannten Antworten suchen, die Expert:innen seit Langem besitzen und aufgeschrieben haben. Wird etwas, was allgemein als „richtig“ akzeptiert wurde, hinterfragt, macht man sich unbeliebt. Zweifel, an dem, was getan werden muss, könnten Problemlösungen verzögern, oder gar die Sicherheit einer gewohnten Weltsicht ins Wanken bringen. Wenn immer alles so ist, wie es war, wären Fragen überflüssig.

Wenn aber eine Situation aufpoppt, die es so bisher nicht gegeben hat, versagen die Weisheiten. Denn die jede Wahrheiten beruht auf einem vergangenen Denkmustern.

An unerwarteten Weggabelungen in unbekanntem Gelände kann man (bevor man panisch in eine Richtung rennt) auch stehen bleiben. Und staunen. Und erkennen, dass da etwas (noch) nicht verstanden wurde.

Bieten dann die gewohnten Gewissheiten keine Lösung, sind offenbar neue Ideen nötig. So entstehen aus Fragen neue Erklärungsmodelle, die vorsichtig ausprobiert werden, sich ggf. als fehlerhaft erweisen, zu neuen Fragen führen, oder zu veränderten Experimenten. Ohne dieses Fragen, Testen und Aus-Fehlern-lernen gäbe es nur Religionen, und keine wissenschaftliche Entwicklung. (Rovelli 2019).

„Betrachte die Welt von einem anderen Standpunkt“

„Take the world from another point of view“ Interview (Video) Richard Feynman (1918-1988).

Die Kunst des Fragens

Die Grundlage jeder guten Frage ist „Nicht-Wissen“. Niemand hat je etwas gelernt, was er vorher schon wusste.

Am besten sind Fragen gepaart mit Neugier, um etwas herauszufinden. Sobald jemand aber glaubt zu wissen, wie es „wirklich“ sei, stirbt der Entdeckerdrang. Werden dagegen neue Fenster aufgestoßen, eröffnet sich eine neue unbekannte Welt, in der wieder neue Fragen aufkeimen.

Es gehört Mut dazu, Un-sicherheit ertragen, und über die eigene Beschränktheit zu lachen. Allerdings kann das Wissen um Nicht-Wissen auch zufrieden machen: weil es den Freiheitsraum erweitert.

Neugierig forschende Menschen fühlen sich auch in Situationen wohl, in denen andere Einsamkeit empfinden würden. Und sie haben weniger Bedarf an besser wissenden Dogmen und esoterisch-religiösem Geschwurbele. (Kanazawa 2015, 2016)

Gerade in Gefahr ist es nötig zu fragen!

anstatt: vorschnell antworten.

Meist geschieht angesichts einer großen Bedrohung das Gegenteil: hektischer Aktionismus, Tunnelblick, Unterdrückung des Weitblicks durch Scheuklappen, Dogma, politischen Dampf, Kampf-Euphorie, Kriegs-Metapher, Stress.

Zusammenhänge, Beziehungen und Wechselwirkungen waren unwichtig. Stattdessen wurde und wird „gegen“ etwas gekämpft: gegen Probleme, Mikroben, Terroristen oder Andersgläubige.

Diejenigen, die den Priester:innen der offiziellen Wahrheiten nicht folgen, organisieren sich in Sekten, die gegen übermächtige Kirchen zu kämpfen glauben. In diesem Kampf des gegenseitigen Besser-Wissens bleibt nur wenig Raum für vorurteils-freies Fragen.

Wahrheit und Lüge

In der Wirklichkeit entstehen immer neue Realitäten, entfalten sich und werden offenbar. „Wahrheit“ oder „Unwahrheit“ sind etwas Statisches, auf Vergangenes bezogen. Sie werden in dem Moment, in dem sie ausgesprochen werden, aktiv erstellt.

Kinder erlernen diese Fähigkeiten mit etwa vier Jahren. Sie sind dann in der Lage, Kasperletheater zu verstehen. Sie können sich dann vorstellen, was im Kopf eines anderen vorgeht, der darüber nachdenkt, was sie wohl denken oder fühlen mögen. Ab diesem Zeitalter sind sie auch für Wahrheiten empfänglich. Sie lauschen den Botschaften von Lehrern und Eltern, die ihnen erklären, dass die Welt eben nicht so sei, wie sie von ihnen subjektiv erfahren wird, oder in ihrer Fantasie entsteht. Sondern vielmehr so, wie sie nach den Lebensmodellen der Erwachsenen zu sein hat.

Realität ist nicht: Sie wird.

Sie entwickelt und verändert sich. Man kann solche dynamischen Prozesse begleiten, und, aus dem jeweils subjektiven Blickwinkel, die vielen Einflussfaktoren betrachten, denen sie unterworfen sind.

Unterschiedliche Bewertungen sind dann weder „wahr“ noch „unwahr“, sondern nur „relativ plausibel“oder „relativ unwahrscheinlich“.

Als (wahrscheinlich) „wahr“ kann man aus wissenschaftlicher Sicht nur bezeichnen, was nach zahllosen Überprüfungen bisher nicht widerlegt werden konnte: z.B. bestimmte Naturgesetze, die zu immer gleichen Mess-Resultaten führen. Wir können dann annehmen, dass die Welt immer wieder, im Rahmen dieser Gesetzmäßigkeiten, neu entstehen wird.

Eine ganz andere Möglichkeit, etwas als „wahr“ zu erkennen, wäre die körperliche Wahrnehmung: In einem Moment die Dynamik und die Facetten des eigenen Selbst und des Umfeldes zu erleben und sich zu verbinden.

Sinkende Qualität kritischer Diskurse in Krisen

In Panik und in Stress kann man nicht kommunizieren. Man greift an, flieht oder bricht zusammen. In diesem Zustand können Information nicht sinnvoll verarbeitet werden. Man brüllt, um Macht zu demonstrieren, aber nicht um Erkenntnisse zu vermitteln,

Angst kann in ein anderes Gefühl gewandelt werden: in Neugier zum Beispiel. Auch dafür sind Informationen nicht hilfreich. Notwendig wären Sicherheit und Vertrauen.

Wird Angst nicht beruhigt, muss man sich an Scheinsicherheiten klammern: Ideologien, Dogmen, Rituale und Regeln.

Wenn es aber gelingt Angst ausklingen zu lassen, kann sich die Aufmerksamkeit weit öffnen, die Möglichkeiten wahrnehmen oder auf die Details zu schauen. Jetzt erst könnte man auf einer ruhigen und respektvollen Basis in einen Dialog treten, bei dem das Zuhören (um zu lernen) eine höhere Bedeutung erhielte, als das Sagen (um zu überzeugen).

Diese Art wissenschaftlich-fruchtbarer Diskurse verarmt in unserer Gesellschaft. Und das zeigt sich besonders dramatisch in den Multi- und Mega-Krisen.

Mehr

Empfehlungen für kritisches Denken

Bertrand Russel (1872-1970, gekürzt und sinngemäß übersetzt)

- Nie absolut sicher sein.

- Keine Evidenz vertuschen.

- Nie Denken abwürgen.

- Rational (emotions-beruhigt und ideologie-arm) argumentieren.

- Kein Respekt haben vor Autoritäten.

- Keine Macht nutzen, um Meinungen zu unterdrücken

- Keine Angst haben exzentrisch zu erscheinen, denn jede akzeptierte Meinung war einmal exzentrisch.

- Mehr Spaß haben an intelligentem Dissens, als an passiver Zustimmung.

- Bei der eigenen Wahrheit bleiben.

- Nicht neidisch sein auf das Glück der Narren, die sich im Paradies des Wissens glauben.

Carl Sagan (1934-96, Rules for Bullshit- Busting & Critical Tinking, gekürzt und sinngemäß übersetzt)

- Unabhängige Bestätigung der „Fakten“.

- Alle sachkundigen Standpunkte einbeziehen.

- Wissenschaft kennt keine „Autoritäten“.

- Mehrere Hypothesen ausprobieren und verfolgen.

- Nicht (zu sehr) an einer Hypothese festklammern.

- Es messen, um es zu vergleichen.

- Prüfen, ob jedes Glied einer Argumentationskette funktioniert.

- Occam’s Rasiermesser anwenden: Im Zweifel die einfachere Hypothese wählen.

- Hypothesen versuchen zu widerlegen, besonders die liebgewonnenen.

- Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

- It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer.

- Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.

- I believe in intuitions and inspirations. I sometimes feel that I am right. I do not know that I am.

- mehr

Mehr

Literatur

- Bilheran A zur Psychopathologie der Multikrisen: En tant que docteur en psychopathologie, qu’est-ce qui vous frappe le plus dans la situation que nous vivons? (Interviews in Französisch)

- Kanazawa S. et al: Happiness in modern society: Why intelligence and ethnic composition matter. J of Research in Personality, 59(2015):111-120

- Kanazawa S et al Country roads, take me home… to my friends: How intelligence, population density, and friendship affect modern happiness. Br J Psychol. 2016 Nov;107(4):675-697

- Rovelli C: Die Geburt der Wissenschaft, Anaximander und sein Erbe. Rowohlt 2019

- Kurowski F: Die Friesen., Das Volk am Meer. Nikol, 2009, ISBN: 9783868200188

- Wallace R 2020: Dead epidemiologists

- Wunder E: Sceptic Syndrome 1998 / 2019, veröffentlicht auf skeptizismus.de (z.Z. nicht erreichbar). PDF-Download

Sinn des Fragens

- Victor Frankl:

- Ian McGilchrist: https://channelmcgilchrist.com

- Nicolas Taleb: https://www.fooledbyrandomness.com/PrecautionaryPrinciple.html