Multi-Krisen-Philosophie

Inhalt

- Ethik im Kapitalismus

- Aufstieg und Niedergang der Gier

- Möglichkeiten einer Ethik-Renaissance im Westen?

(Spinosa, Baptisten, Remonstranten)

- Möglichkeiten in der Krise

- Systemkrisen-Angst

Link

Ethik im Kapitalismus

Aufstieg und Niedergang der Gier

Das reichste eine Prozent der Weltbevölkerung besitzt fünfundvierzig Prozent des globalen Vermögens. Die ärmere Hälfte der Welt kommt auf ein Prozent (afp 01.07.2024).

Die Reichen überschwemmen den Süden mit Müll und rauben die Rohstoffe für die Wertschöpfung in ihren Ländern.

dass ihr kein Recht könnt sprechen? Was gleich und grad ist, macht ihr krumm, helft niemand zu sein Rechten? Mutwillig übt ihr Gwalt im Land, nur Frevel geht durch eure Hand, was will zuletzt draus werden? .. Noten: Ernst Bloch Chor Tübingen

Begonnen hat dieses Elend mit der Gier nach Reichtum, Macht und Land. Seit tausenden Jahren werden Soldaten für Raubzüge mobilisiert: durch Ideologien, die Todes-Angst auslösen und Jenseits-Hoffnungen verbreiten. Die in die Kriege Gehetzten sterben dann für Gott. Und nicht etwa für das parasitäre „Mehr-haben-wollen“ kleiner Eliten. (Mausfeld 2024)

Wenn die religiöse Lenkung der Armen (gegen deren eigene Interessen) an Wirkungskraft verlor, verlangten Fürsten nach professionellen Mördern. Diese Söldner töteten für Geld, das sich die Regierenden von reichen Waren-Händlern liehen. Einer von ihnen, der Augsburger Katholik Jacob Fugger, mauserte sich so im 15. Jahrhundert von einem traditionellen Kaufmann zum mächtigen Finanzierer globaler Unternehmungen.

Damals begann die christlichen „Rückeroberung“ (Reconquista) Spaniens und Portugals. Gefolgt von der feudalistisch geprägten Plünderung Lateinamerikas, der „Conquista“. Angesichts reicher Beuteschiffe entwickelte sich die Piraterie, die England perfektionierte. Als der religiöse Überbau des Feudalismus zerfiel (Steinmetz 1985) erfand der böhmische Kriegsunternehmer Wallenstein ein neues Geldbeschaffungssystem: die Raub-Besteuerung besetzter Gebiete. Oder alternativ, bei Weigerung oder Zahlungsunfähigkeit: die erbarmungslose Plünderung und Zerstörung. (Diwald 1969)

Der erste Finanzmarkt schließlich wurde im Rahmen der Amsterdamer Börse erschaffen. Sie begann um 1610 als klassische Warenbörse (‚Goederenboers‘). Dort wurden Waren angeboten, verkauft und vom Erlös neue Produkte oder Dienstleistungen erworben. Münzen u. ä. galten noch als Tauschmittel (und nicht als eigentliche Ware).

Schon ein Jahr später begann der Handel mit Wert- oder Anleihepapieren. Die Käufe und Verkäufe von „Effekten“ (engl. ’securities trading‘) bilden den Finanzmarkt, für den der reale Warenmarkt nur noch ein Mittel zum Zweck des Gelderwerbs darstellt.

Die Art des Produktes oder der Leistung waren jetzt austauschbar geworden. Ob man mit Diamanten, Tulpenzwiebeln oder Sklaven handelte, war prinzipiell unerheblich geworden. Es war ab jetzt auch ohne Belang, ob Produkte oder Dienstleistungen tatsächlich Bedürfnisse befriedigten. Mode und Marketing sorgen dafür, dass Tulpenzwiebeln profitabler gehandelt wurden, als Grundnahrungsmittel. Produkte, Vieh, Menschen, Pflanzen oder Werke verlorenen an innewohnendem Wert. Von Interesse war nur, ob der Einsatz von Geld noch mehr Geld erzeugte.

Ab jetzt arbeiteten „nicht mehr Menschen“, sondern scheinbar die „Wertpapiere“. Das Schneeballsystem des Kapitalismus war geboren, wuchs und dehnte sich aus. Die Schneeball-ähnlichen-Systeme verlangen nach Steigerung des Bruttosozialproduktes, der Erschließung von Rohstoffquellen oder neuer Märkte durch steigende Aktienkurse etc. Denn ohne Wachstum zerplatzen sie wie Seifenblasen.

Ein Jahrhundert vor der industriellen Revolution wurden in Holland globale Handels-Unternehmungen gegründet. Wenig später folgte in England, die besser bewaffnete, „Britische Ost-Indien-Company“, deren Erfolg auf Geldgier, Raub und Krieg beruhte.

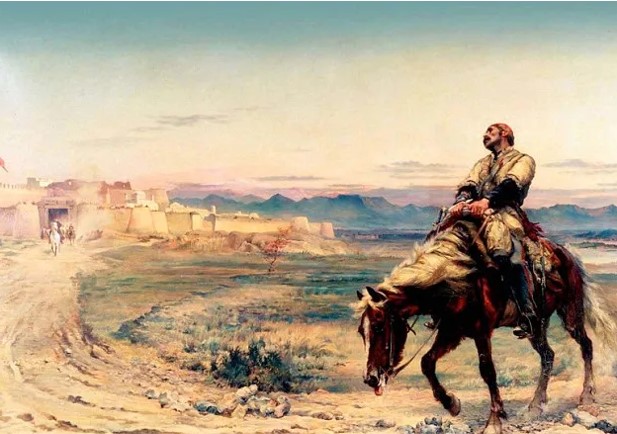

William Brydon, einziger Überlebender der ‚Bengalischen Armee‘, vor Jalalabad. Alle anderen der englischen Besatzer starben: Das größte Desaster kapitalistischer Expansions-Gier im 19. Jh. .

Die Kolonialunternehmen setzen ihre Geschäftsinteressen brutal durch: gegenüber den Einheimischen wie gegen die Konkurrenten. (Beispiel: Richardson 2021) Interessanterweise mussten sie oft gegen den Widerstand der katholischen, dem Feudalismus verbundenen, Kirche kämpfen. Deren Jesuiten-Orden sich gegen die protestantisch-calvinistische Ideologie des Kapitalismus zu erwehren versuchte, und z. B. in Indien dem Islam zu Hilfe eilte. (Keay 2014).

Die Militärs der frommen Kapitalisten sicherten weit entfernt liegende Handelsrouten und Stützpunkte. Sie stahlen Land und legten darauf Plantagen an. Bergwerke wurden errichtet, um Rohstoffe zu plündern. Und Natur und Menschen wurden gnadenlos ausgebeutet. Parallel förderte man die Besiedelung scheinbar „unbewohnter, leerer“ Landschaften durch „fromme, arbeitsame“ Pilger. Während die dann „jungfräulichen Boden“ bearbeiteten, der nun ihnen gehörte, vertrieben Soldaten die Menschen, die dort seit Jahrtausenden lebten, oder brachten sie um, oder versklavten oder missionierten sie, oder sperrten sie in Gettos ein.

Krieg, Handel und Piraterie, dreieinig sind sie, nicht zu trennen.

Goethe, Faust. 2. Teil, 1832. 5. Akt, Mephistopheles

Ethischer Überbau des Frühkapitalismus

In Amsterdam, Antwerpen und London beteten Pfeffersäcke, Banker, Tulpenhändler, Diamantenschleifer und Admiräle in calvinistischen Kirchen und sephardischen Synagogen. Strenggläubig, moralisch, sexualfeindlich, konservativ und sittsam glaubten sie an die gottgewollte Ordnungen von Armut und Reich, und an einen Sendungsauftrag des Allmächtigen.

Ihr jeweiliger Gott hatte ihnen, den Mächtigen, Reichtum und Ländereien versprochen, und den ausgebeuteten Hungerleidern nur die Glückseligkeit im Jenseits.

Implosion der Wertesysteme im modernen Kapitalismus.

There was a young lady of Niger

Who smiled as she rode on a tiger;

They returned from the ride

With the lady inside,

And the smile on the face of the tiger.

Limerick

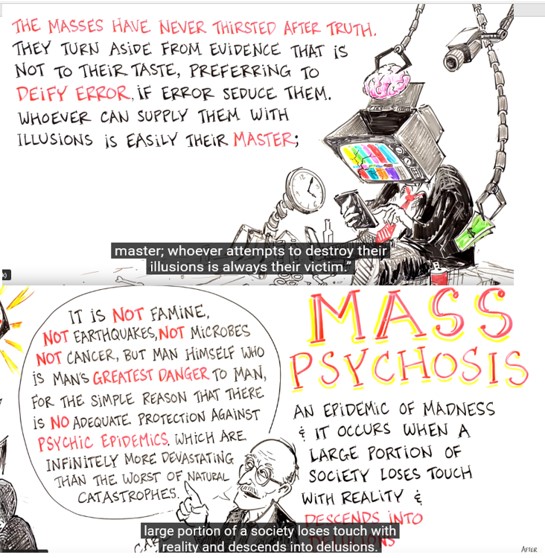

Das Raubtier hat seinen ethisch moralischen Überbau aufgefressen. ‚Göttlich‘ oder universell gegebenes Recht wurde ersetzt den Schein. Die ‚wertebasierte Ordnung‘ sieht gut aus, ist beliebig auslegbar, dient dem eigenen Wachstum und schadet den Fressfeinden.

Der psychopathische Präsident Argentiniens fuchtelt mit der Kettensäge (MoPo 22.06.2024), um die Reste der Sozialethik zu beseitigen. Ist dieser Anarcho-Kapitalist Dompteur oder Handlanger? Zeitgleich stammelt der Präsident der mächtigsten Nation undeutlich und stockend vor sich hin, während sein narzisstischer Herausforderer hemmungslos lügt. (John Steward, 29.06.2024) Für die Zuschauer:innen solcher Spektakel ist es vollkommen unklar, wer die Systeme, in denen sie immer ärmer und wenige andere reicher werden, eigentlich führt. Sind es wirklich sich-durch-wurstelnden Selbstdarsteller:innen (BZ 29.06.2024), die zu regieren behaupten, oder wesentlich kompetentere ‚Think-Tanks‘, die ihnen sagen, was zu tun ist?

Seit 2019 sind immer mehr verunsichert, fühlen sich betrogen, fürchten den sozialen Abstieg und erwarten bang die nächste Umverteilungsaktion. Vielleicht den ‚Mega-Wumms‘ einer Kriegsanleihe? (BZ 30.06.2024). Sie haben erlebt, dass öffentliche Finanzspitzen in private Kanäle Kriegsmittel auf Halde produzieren, die anschließend angewendet werden müssen: „gegen“ was auch immer. (Schlaudt: Einmaleins der Kriegswirtschaft, Freitag 22/2024)

Kommerziell-orientierte Ersatzreligionen wie Fußball u. a., Unterhaltungs-Events, Medien, Auslösung von Hass-Affekt (Andrick 2024) oder Gesundheits-Kult, können dann nur vorübergehend beruhigen. Angst und Erschöpfung bleiben.

Zurzeit bietet die kapitalistische Marktdynamik keinen Sinn an, der über den Kommerz hinausginge. Das Versprechen, nach dem ‚Great ReSet‚ werde der Kapitalismus grün, digital, modern und global weiterwachsen, glauben immer weniger Menschen. Dem Kapitalismus im Westen fehlt es an zukunftsgerichteten Visionen, die zu ungewöhnlichen Leistungen motivierten und, für die es sich zu engagieren lohnte.

Dagegen versucht man in vielen Ländern außerhalb des amerikanischen Einflussbereiches den Kapitalismus mit der Wiederbelebung von Religionen einzuhegen, die früher den traditionellen Formen (produktorientierter) Marktwirtschaft übergeordnet waren (Konfuzianismus, Orthodoxie, Hinduismus, Islam, Buddhismus …).

Dort scheint den Regierenden (anders als im Westen) bewusst zu sein, dass Imperien, die ihren Sinn verlieren, von innen heraus zerfallen. Dann helfen weder die größte Militärmacht noch die beste Propaganda noch immer höhere Mauern.

Möglichkeiten für eine Ethik-Renaissance im Westen

Im späten 16. und frühen 17. Jh. brach das Zeitalter der Vernunft an (Age of enlightenment).

Viele sehnten sich nach Toleranz, Verbundenheit, Bescheidenheit, Demut, rational-kritischem Denken und Handeln. Sie träumten von Freiheit, Recht und Frieden. Sie wollten übergeordnete Wertesysteme erschaffen, in deren guter Ordnung sich Menschen einfügen sollten.

René Descartes, John Locke, Immanuel Kant und andere kluge (meist männliche) Philosophen wieder-entdeckten rationales, kritisches, skeptisches Denken. nach seinem Aufblitzen in der Antike war es jahrhundertelang durch theologisch-mystisches ‚Geglaube‘ verdrängt worden. Das Querdenken der Aufklärer, das die linear-verquaste Dogmatik der Inquisition zerbrach, ermöglichte die technische und später industrielle Revolution.

Die Aufklärung beflügelte die Entwicklung des Kapitalismus in Europa durch maschinelle Erneuerung. Ihr Denken förderte die Entwicklung internationalen Rechts. Aber es gelang ihr nicht, eine Gier, Macht und Geld übergeordnete Instanz zu etablieren. Und sie festigte die Hybris, ‚aufgeklärte‘, kapitalistisch organisierte Industrienationen seien anderen „weniger zivilisierten“ Menschen überlegen.

Trotzdem glaubt der Philosoph Omri Boehm glaubt, dass in der Rückbesinnung auf die Aufklärung, insbesondere auf den rationalen Universalismus Kants (1724–1804), der Schlüssel liegen könnte für die Lösung hochkomplexer Probleme (s. Lit.).

Die Vielfalt der Wirklichkeit müsse nur auf ein Prinzip oder Ordnungsgesetz zurückführen sein, und Ideen, Ideale, Rechte und Pflichten müssten grundsätzlich für alle Menschen gleichermaßen gelten:

„Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“

Immanuel Kant

Warum gelang es der Aufklärung nicht, ein der Regierung, dem Militär und dem Kapitalismus übergeordnetes System zu erschaffen, an das auch einfache Nicht-Philosoph:innen glauben konnte? Vielleicht, weil ihnen das „Ich“ so wichtig erschien? „Über (also getrennt von) mir“ spannt sich „der bestirnte Himmel“ auf und „in mir“ wurde (durch meine Kultur) ein Gesetz erschaffen. Also ein künstliches Prinzip, das bei ‚weniger zivilisierten‘ (der Natur verbundenen) Menschen bislang nicht vorkam.

Durch externe Gesetze bestimmte Zivilisationen geraten u. a. durch die Globalisierung des Kapitalismus in Krisen. Der Psychiater McGilchrist glaubt (s. Lit.), dass sich diese Psychose in der zunehmenden Unfähigkeit zeige, Gesamtzusammenhänge zu verstehen. Also das, was über die Konstruktion von ‚ich, mein, mir‘ hinausgeht.

Leben ‚ist‘ nicht (statisch), sondern entsteht in einem dynamischen Fluss von Wechselwirkungen. Es ist in seinen inneren wie in seinen äußeren Prozessen charakterisiert durch Bewegung, Rhythmus und ununterbrochenes, körperliches Feedback aller beteiligten Aspekte, Zellen und Bakterien (Tomasello 2024. Und ferner die stetige Erneuerung, der Umbau und die Anpassung aller Funktionen (Autopoiese). Lebewesen sind in der Lage, unendlich viele Einzelinformationen schlagartig auf ihre Stimmigkeit zu beurteilen. Obwohl sie nur winziger Teil der beteiligten Prozesse, die sich im Inneren beeinflussen oder mit denen sie im Äußeren wechselwirken, bewusst (also in Bezug auf ein konstruiertes ‚Ich‘) wahrnehmen und beurteilen.

Die Philosophen der klassischen Aufklärung befassten sich mit Einzelaspekten, die der rationalen Bewusstheit zugänglich waren. Gesamtzusammenhänge, Systeme, Wechselwirkungen, die nicht bewusst wahrgenommen werden können, interessierten sie nicht.

Mit einer Ausnahme eines kurz nach der Geburt des Kapitalismus geborenen Handwerkers, der in seiner Jugend eigentlich Rabbiner werden wollte.

Baruch de Spinoza

Baruch des Spinoza versuchte die übergeordneten Zusammenhänge zu verstehen, in die menschliches Handeln eingebettet sind. Er ordnete rationale, mathematisch exakte Klarheit im Erkennen von Details einer Gesamtschau unter. Der Schönheit einer Harmonie erfahren, die unendlich viel mehr ist als die Summe der von uns wahrgenommenen, voneinander getrennter Teilaspekte. Und daraus abgeleitet, empfahl er in seiner „Ethik“ sich so zu verhalten, dass es im Gesamtklang der Realität stimmig sei.

Er wurde als Sohn eines jüdischen Kaufmanns aus Amsterdam geboren und in der jüdisch-sephardischen Gemeinde erzogen. Sein kritisches Fragen in der Synagoge geriet mit dem Dogma in Konflikt. Bis man ihn 1656 aus der Synagoge verbannte. Er verzichtete auf sein Erbe, befreite sich von der Sucht des Geldes und verdiente seinen Unterhalt als Schleifer optischer Linsen. Die jüdischen und calvinistischen Gemeinde empfanden ihn gleichermaßen als Bedrohung. Denn sie segneten den Gegensatz zwischen „vielen Armen und wenigen Reichen“, indem sie sie lehrten, dass nur die Mächtigen und Erfolgreichen befugt seien, auch im irdischen Leben Gottes Segen zu empfangen.

Möglicherweise beruht die Qualität seiner messerscharfen Analysen auf der handwerklichen Verkörperung seines Denkens. In Verbundenheit mit dem Glas im gleichmäßigen Rhythmus des Schleifens wird er nachgedacht haben. Abends musste er nur noch seine wortlosen Assoziationen erinnern, in Begriffe übersetzen und zu Papier bringen.

Baruch des Spinoza setzte dem rational Getrennten, seines Zeitgenossen René Descartes und der anderen Aufklärer, die Bewusstheit eines ungetrennten „absoluten, unendlichen Seins“ entgegen, das „aus unendlich vielen Attributen besteht.“ Jede Idee und jeder Körper schließe das Wesen dieses Seins ein. Das alles Durchdringendes, nannte er Gott oder ebenso Natur. ‚Sein Gott‘ existiert weder außerhalb der Menschen noch mische er sich individuelles Leben ein.

Spinoza gelang es, Vernunft, Ethik, Skepsis, Toleranz, Spiritualität, Kunst und das Wissen um Unsagbares miteinander zu versöhnen. Sein alles durchstrahlender ‚Gott‘ erinnert an die Sonnenhymnen des ersten Monotheisten Echenaton um 1345 v.u.Z. (s. Lit. – ähnlich tausend Jahre später: Psalm 104). Er entspricht der ‚Gottes-Vorstellungen‘ Albert Einsteins oder von Quantenphysikern. Die Annahme einer durchwebten und klingenden Natur steht im Einklang mit der naturwissenschaftlichen Betrachtung der Welt.

Nur weist Spinoza (zusätzlich zu naturwissenschaftlicher Erkenntnis) dem Denken, Wollen und Tun eine höhere Instanz eines guten Ganzen zu, in das sich menschliches Wirken harmonisch einfügen müsse.

Rückbesinnung auf urchristliche Werte?

In der deutschen bäuerlichen oder frühbürgerlichen Revolution des 16. Jh. (s. u.) widersetzen sich viele radikale Protestanten der grenzenlosen Gier der Herrschenden, die sich des Christentums nur noch bedienten.

Anders als sein früherer Mitstreiter Martin Luther glaubte der Priester Thomas Müntzer (1489–1525) an eine Apokalypse (neudeutsch: Zeitenwende), die sich auf das Danielbuch der Bibel bezieht. Es entstand in des ersten „Heiligen Krieges“ (arabisch: Dschihad جهاد) in Europa, bei dem die Makkabäer im Namen Ihres Gottes den Seleukiden Antiochus IV bekämpften, der seinen Untertanen einen griechisch gewachsenen Monotheismus aufzwingen wollte. Beziehe man sich nur auf das heilige Gesetz und scheue kein Martyrium, dann sei der Endsieg des Guten und die Vernichtung des Bösen sicher:

„Gott verachtet die großen hansen. Denn sie haben ihr leben zugebracht mit thierischem fressen und saufen, von jugend an auffs allerzertlichste erzogen … wöllen keynen heller an iren zynsen nachlassen und wollen richter und beschirmer des glaubens syn. … Do hat ihr Gewalt eyn ende, sye wyrd in kurzer zeyt dem gemeinen volk gegeben werden.“ Müntzer 1524 (nach Lauber 1974)

1533-35 wurde Münster durch radikale lutherische Priester beherrscht, die eine sich „zum Guten“ bekennende Erwachsentaufe verlangte. Denn von Taufe als Säugling wisse man nichts, weshalb man später auch nicht an sie glauben könne. Ihre Führer und alle männlichen Bewohner Münsters wurden 1935 umgebracht (Täuferreich von Münster). Dem fromme Theologen Menno Simons (1496–1561) gelang es aber, versprengte Gemeinden der „Täufer“ zu sammeln. Gegen den Widerstand Luthers, der ‚seinen Frieden‘ mit den Herrschenden (und Gier) gemacht hatte. Heute bilden die Anhänger der Gläubigentaufe (Baptisten, Mennoniten oder andere protestantische Freikirchen) eine weltweite Bewegung mit vielen Millionen Gläubigen. Sie setzen sich (unterschiedlich radikal) für die Trennung von Glauben und Staat ein, kritisieren (quantitativen) „Fortschritt“, bleiben Moral-konservativ (insb. in Bezug auf Sexualität und Geschlechterrollen), und lehnen den Krieg ab. (BFEG: 500 Jahre Täuferbewegung).

Auch der Theologe Stefan Seidel bezieht sich auf den bescheiden, auf einem Esel reitenden, pazifistischen, mitleidenden Christus. Dessen Bergpredigt sei der Kern einer eigentlichen ‚Zeitenwende‘ (Bibel, Matt. 5–7). Krieg wird konsequent abgelehnt. Und nur ‚Entfeindung‘ könne zu Friede führen. Denn „Menschen (sind) in ihrer Verletzlichkeit und Sehnsucht nach einem Leben in Frieden und Sicherheit gleich.“

„Es wird deutlich: Um die im Feld der Gewalt herrschenden Zerstörungskräfte zu bannen und Perspektiven ihrer Überschreitung zu eröffnen, bedarf es einer ‚Gegen-Realität‘, die ins Spiel gebracht und persönlich gelebt wird.“ (Seidel 2024)

Remonstranten

Anders als die Baptisten oder Mennoniten lehnen die sogenannten „Remonstranten“, alle dogmatischen Vorgaben ab, und suchen nach persönlichen, spirituellen Erfahrungen. Ihr Name bezieht sich auf die „Zurückweisung“ (remonstrare) calvinistischen Dogmen in Amsterdam zu Beginn des 17. Jh. Besonders die calvinistische Prädestinationslehre, nach der Gott das Leben einzelner vorbestimme, hielten sie für falsch.

Ihre, der frühkapitalistischen Gier deutlich widersprechende Ansicht, war gefährlich. Sie wurden sie verfolgt, getötet und aus Holland vertrieben. 1621 durften sie sich als Geflüchtete in Friedrichstadt (südlich von Husum) ansiedeln.

Kleine Gruppen von Remonstranten versammeln sich bis heute, unter ihrem Motto: „Glaube selbst!“. (remonstranten.nl/duits)

Sie verstehen sich als eine kleine Anzahl von Personen, die an einer neuen Theologie arbeiten wollen. Sie seien humanistisch orientiert, frei von Glaubenswahrheiten und lernbereit. Sie interessierten sich für Dialoge mit anderen. Sie wollten einen „Zufluchtsort für Menschen bieten, die dogmatische Vorgaben und hierarchische Systeme ihrer angestammten Konfessionen nicht mehr aushalten und sich ihren persönlichen, individuellen Glauben bewahren wollen und nach einem Refugium der Freiheit und der Selbstbestimmung auch in religiösen und ethischen Fragen suchen.“

Ihr Denken erscheint mir, dem von Spinoza erstaunlich nahe zu sein:

„Wir sind uns bewusst und erkennen … dass unser Dasein nicht erfüllt wird in unserem Sein und haben, doch in etwas unendlich Größerem, als wir erfassen können.“ Glaubensbekenntnis der Remonstrantengemeinde, Friedrichstadt, 2024

Bergpredikt als Zeitenwende?

Neue Ethik

In der fundamentalen Multi-Krise sehen sich viele nach Spiritualität im Sinn einer universellen Ethik. In der Hoffnung, dass die Gier, die die Menschheit gerade in den Abgrund taumeln lässt, geheilt werden kann. (McGilchrist 2023).

Können Reformer:innen (innerhalb und außerhalb der Kirchen) die wertvollen Elemente der klassischen europäischen Religionen wiederbeleben?

Könnten sie in ihren Gemeinden von Visionen erzählen, für die es lohnte, sich zu engagieren?

Möglicherweise könnten sie dabei von der Philosophie Spinozas inspiriert werden, oder von der Tradition der Remonstranten oder vielleicht auch von klugen Vertreter:innen der katholischen Soziallehre. (Boff 2020)

Mehr

- Abrahamitische Religionen

- Aufstieg des Kapitals und Protestantismus

- Dogma, Religion, Gesetz

- Ich-Konstruktionen –

- Psychose: Narzissmus, Gier und Macht

Literatur

- Andrick M: Im Moral Gefängnis, Westend 2024

- Diwald H: Wallenstein, Goldmann 1969

- Lauber A et. al.: Illustrierte Geschichte der deutschen frühbürgerlichen Revolution, Dietz 1974

- Keay J: Farzana. The woman that saved the empire. Towers, London 2014

- Mausfeld R:. Hybris und Nemesis. Wie uns die Entzivilisierung der Macht in den Abgrund führt Westend, Berlin 2023

- McGilchrist J: The matter with things. Our brains, our delusions and the unmaking of the world, Perspektiva Press 2022, animiertes Kurz-Video 2010: www.youtube.com/watch?v=dFs9WO2B8uI

- Richardson E: Alexandria. The quest for a city. Bloomsbury, London 2021

- Seidel S, Entfeindet Euch. Auswege aus Spaltung und Gewalt, Claudius Verlag, 2024

- Spinoza B: Die Ethik 1675, Alfred Kramer Verlag 1976

- Tiwald H: Wallenstein, Goldmann Verlag 1969

- Toleranz! Kieler Schriften zur Regionalgeschichte, Wachholz 2023 (Hrsg: Auge et al.)

- Tomasello M: Die Evolution des Handelns, Suhrkamp 2024

Möglichkeiten in der Krise

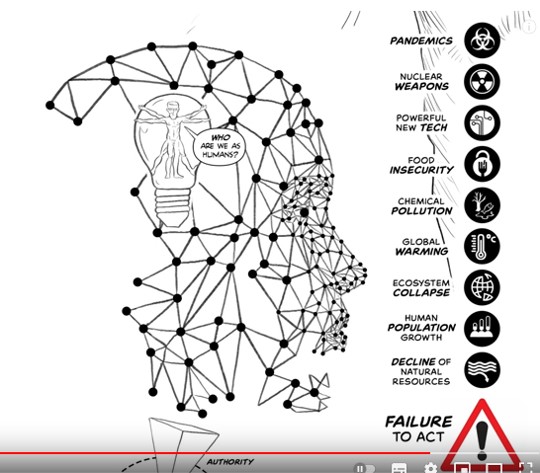

Uns erschüttern Multi-Krisen. Sie werden durch Menschen verursacht. Soweit besteht Einigkeit.

Wankt die herrschende Ordnung des Wachstums-Wahns? Trotz diverser Re-Set-Versuche? Die Implosion von Imperien könnte allerdings für die Biosphäre noch gefährlicher sein als Klimawandel, Artensterben und die Vergiftung der Böden, der Meere und der Luft. Weil schlagartig alle höheren Lebensformen ausgelöscht werden können.

Weitblick (erst) hinter dem Tunnel?

Die Röhrenwahrnehmung der Realität bringt uns in der Evolution dem Abgrund näher.

Wie können wir, die Getriebenen „im Angst-Tunnel“, das Weit-Sehen wiederentdecken? Und dafür werben, dass sich mehr Menschen für System-Zusammenhänge interessieren? Oder neugierig Unbekanntes, Entstehendes, Nicht-Verfügbares betrachten?

Sind Menschen (in ihrer Mehrheit) durch genetische Fixierung dazu verdammt, punktförmig-fokussiert auf tote Einzelheiten zu starren? Um gegen irgendetwas etwas zu kämpfen ohne den Kontext zu verstehen? Oder um ein Problem nach dem anderen zu erschlagen, und dann weiter so zu wuchern wie bisher?

Ist menschliche Lebens-Lust chancenlos angesichts der Todes-Kulte?

Wiedergeburt der Aufklärung?

Einige, die empirisch denken (wie u.v.a. McGilchrist, Boehm, Peterson …) hoffen auf eine „radikale“ Renaissance der Aufklärung, die von „rationalen Universalgelehrten“ (engl. polymath) eingeleitet werden müsste:

Zitat: „Ein Weiterdenken der Aufklärung würde bedeuten, den Ort des Menschen radikal weiter zu denken, als ein Element in einer Natur, die keine unterworfene Erde mehr ist, sondern ein unendlich vernetztes, interdependentes System von Systemen, die Grenzen verwischen und anderer wissenschaftlicher Kategorien, Erzählungen und Bilder, und anderer künstlerischer Interventionen und persönlicher Erfahrungen bedürfen, um fassbar zu werden.“ Philip Blohm: Die Unterwerfung, Hanser 2022.

Manchmal eröffneten Neugierige, die im Brei frommer Ideologien selbst dachten, tatsächlich völlig neue Wege des Denkens. Etwa diese beiden:

- Immanuel Kant: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Immanuel Kant

- Baruch de Spinoza: „Gott ist Natur.“

Aber schon das (eintausend Jahre frühere) Aufblühen der sogenannten „Achsenzeit des Denkens“ belegte vorwiegend eins: Mit Selber-denken kann man weder große Armeen zusammenhalten, noch Kriege gewinnen.

Kritisches Denken flackerte deshalb immer nur dann auf, wenn der Taschenlampenstrahl des Tunnel-Denkens in die Sackgasse führte. Dann war es nötig, (kurz) die gesamte Bühnenbeleuchtung anzuknipsen.

So geschah es vor 100 Jahren, als das Denkgebäude der linear-ziel-orientierten Mechanik in sich zusammenbrach. Ohne Wechsel vom alten Denk-Modell zu Quanten-Physik und Relativität wäre es nicht möglich gewesen, die Realität der Systeme, die uns durchdringen und ausmachen, besser zu verstehen.

Der Paradigmenwechsel der Naturwissenschaft läutete leider keinen Bewusstseinswandel der Gattung Homo sapiens ein. Im Gegenteil.

Die von der Philosophie entkoppelte technisch-wissenschaftliche Dynamik lieferte den mechanisch-röhrenartig Denkenden in Politik, Medizin, Banken, Industriekomplexen und Armeen immer effektivere Waffensysteme. Für ihre diversen Kriege „gegen irgendetwas“, um noch mehr „von irgend-etwas anderem“ an sich zu raffen. (Der Fall Oppenheimer)

In der Berichterstattung zur Verleihung der Physik-Nobelpreise 2022 interessierte sich kaum jemand dafür, dass „die Realität“ offenbar völlig auf andere Art gestaltet ist, als wir sie im Alltag oder in Modellen wahrzunehmen glauben. Stattdessen schauten die meisten Bewohner:innen dunkler Erkenntnis-Höhlen gierig auf die praktisch-technisch-kommerziellen Anwendungen „spukhaften Fernwirkungen“: Um „Quanten-PC!“ zu entwickeln, „sichere Verschlüsselungen!“ oder „noch präzisere Waffen!“

Der überfällige Paradigmenwechsel vom Nutzen des Komplizierten zum Verstehen des Komplexen hat zurzeit keine Konjunktur.

Rational Denken allein reicht nicht

Skeptiker:innen, die in finsteren Zeiten als Querdenker verteufelt oder als Ketzer bekämpft werden, fehlt, wenn sie sich einmal Gehör verschaffen können, oft der Bezug zu den entwicklungsgeschichtlich älteren Anteilen ihres „Selbst“.

Sie überschätzen die Bedeutung der beiden Frontalhirne (die das sich-bewusste „Ich“ erzeugen). Und unterschätzen die archaischen Programme der Psyche („die Mannschaft“). Also die Anteile der Psyche, die Denkende, die bewegungslos vor Bildschirmen sitzen, oft verhungern lassen oder wegsperren.

Erst die unbewussten Anteile des Nervensystem-Bewegungs-Apparates ermöglichen uns, mit Innerem und Äußerem in Kontakt, und vielleicht auch in Resonanz zu treten.

Diskutieren rational denkende Menschen miteinander, lösen bei ihnen Worte, die Verbindungen oder Wechselwirkungen andeuten, Bauchschmerzen aus. Wenn es zum Beispiel um Aspekte der Realität geht, die unserer Wahrnehmung nicht zugänglich oder vollkommen unbekannt sind. Für Facetten der Wirklichkeit, für die es keine klar begrenzenden Begriffe geben kann.

Denn ein trennendes Wort, für etwas, das uns nicht nur umgibt, sondern zugleich durchdringt (so wie Wasser einen Fisch), ist unsagbar. Und so huschen Bezeichnungen wie „heilig, unbestimmt, transzendent“ wie Schreckgespenster durch die Philosophie (zumindest im Westen).

Trennende Ratio und verbindende Kunst

Denken unterscheidet etwas von anderm. Zum Beispiel: ein „Ich“ vom „Nicht-Ich“. Kunst dagegen entsteht aus einer Verbindung mit dem, was geschieht. Daher verliert im Handlungsfluss der Kunst das „Ich“ an Bedeutung.

In Beziehung und Wechselwirkungen (mit der Leinwand, dem Instrument, der Kamera, dem Publikum) sind alle Aspekte des Körpers beteiligt. Besonders dann, wenn Kunst improvisiert wird und spontan fließt. Wenn so „Leib und Seele“ mehr Raum gegeben wird, geschieht das zwangsläufig auf Kosten der Ratio.

Der ukrainische Gitarrist Эстас Тонне (Estas Tonne) ist einer der vielen Künstler, die versuchen, der fundamentalen Krise der Zivilisation nachzuspüren. Er ordnet seine Kunst in etwas ein, für das er keine Begriffe findet.

Ist es „Esoterik … spirituelles Brimborium … Religion“ (Kurier 10.03.2019), wenn er ein Konzert-Publikum in eine Meditation führt, oder Coronawahn-Flüchtlingen hilft sich in Mexiko auszutoben?

Auch der Pianist Michael Wollny will durch seine Kunst etwas Intensives vermitteln. Er experimentiert mit apokalyptischen Geister-Fantasien, die besser zum depressiven Zeitgeist der Todes-Angst-Kultur passen, und die daher von der Kritik freundlicher aufgenommen werden. (FAZ 12.11.2022)

Beiden ist gemeinsam, dass ihre Kunst nicht „ablenken“ will, sondern „hinführen“: zu sich, zu einem anderen Verständnis, vielleicht sogar zu einer neuen Einstellung zu einem Aspekt der Wirklichkeit.

Veränderung durch Ratio und Sinnlichkeit

1845 schrieb Karl Marx über den „frühen Psychologen“ Ludwig Feuerbach: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.“

Tatsächlich veränderte sich die Welt seither rasant. Aber nicht, wie Marx glaubte, gelenkt durch kluge Philosophie. Stattdessen schwappte die Dynamik des unbegrenzten Wachstums Schlamm-artig über die Denkenden. Und die versuchten, das, was ihnen geschah, immer wieder neu zu interpretieren.

Feuerbachs Ideen, die er 1842 vorschlug („Grundsätze der Philosophie der Zukunft“), gewinnen heute wieder an Aktualität:

Er verlangte nach einer Philosophie, „die Wahrheit der Sinnlichkeit mit Freuden“ anerkenne, und die „auf dem Dialog zwischen Ich und Dir“ beruhe. Menschlichkeit, Verbindung und Beziehung waren ihm wichtig. Das menschliche Sein solle sich in einen, dem „Ich“ übergeordneten, Zusammenhang einfügen.

Im Grunde besann er sich nur zurück auf das, was den Erfolg der Gattung Homo sapiens in der Evolution der Arten vor 40.000 Jahren ausmachte:

„Menschen sind zu Liebe fähige Tiere.“

Umberto Maturana, The Origin of Humaness, 2008

Systemkrisen-Angst

Angst spricht nicht. Angst herrscht.

Martin Saar, Die Zeit, 03.09.2015

Angst entsteht durch Überinformationen.

Wird das Gehirn von Daten-Müll überschwemmt, entsteht Angst. Die Einzelinformationen können dann nicht mehr sinnvoll eingeordnet werden. Die Situation erscheint unklar und chaotisch. Nimmt die Ungewissheit zu, kippt das Angst-Gefühl ab in Aggression, Panik oder Depression.

Das Angst-Gefühl unterbricht Handlungen, die auf der Basis anderer Gefühle (Wut, Neugier …) ausgeführt werden. Es signalisiert die Bitte um Sicherheit. Und die Sehnsucht nach Vertrauen und nach Aussonderung sinnloser Information auf das Wesentliche. Damit wieder gehandelt werden kann.

Gelingt es, einen Feind zu benennen, keimt wieder Hoffnung auf. Denn das Böse kann dann isoliert, abgewehrt und vernichtet werden. „Handeln können“ reaktiviert die Lebensgeister, u. a. durch die Ausschüttung des Hirnhormons Dopamin. Die Angst weicht Mut. Und dem Willen, das zu bekämpfen, was bedrohlich erscheint.

Marketing, Demagogie und Propaganda nutzen diese einfachen Reaktionsmuster aus. Sie verweisen auf konkrete „Problembären“, die erschlagen werden müssen. Dann werde alles wieder gut, wie es zuvor war. Die Betroffenen, die in Angst leiden, nehmen die Produkte, Dienstleistungen, Rituale und Befehle, die Sicherheit zu bieten scheinen, dankbar an. Sie opfern sich auf für große Ziele. Und sie ziehen, wenn nötig, willig in den Krieg – gegen wen oder was auch immer.

Damit Sicherheitsillusionen entstehen können, müssen „Wahrheit & Lüge“, „richtig & falsch“, „gut & böse“ klar getrennt werden. Damit steigt im unübersichtlichen Informationschaos der Bedarf an Expert:innen, die im Heuhaufen des Datenmülls die „eindeutigen Tatsachen“ finden (Fakten-Booster, Fakten-Checker, Propaganda-Sucher, u. ä. …)

Diese Wissenschafts-Priester:innen haben eines gemeinsam: Sie leiten aus der Analyse von Einzelfakten und Daten Wahrheiten ab, die ihre Grundüberzeugungen bestätigen. Und sie begründen die Notwendigkeit zu handeln oder die Sinnlosigkeit unerwünschter Ansichten.

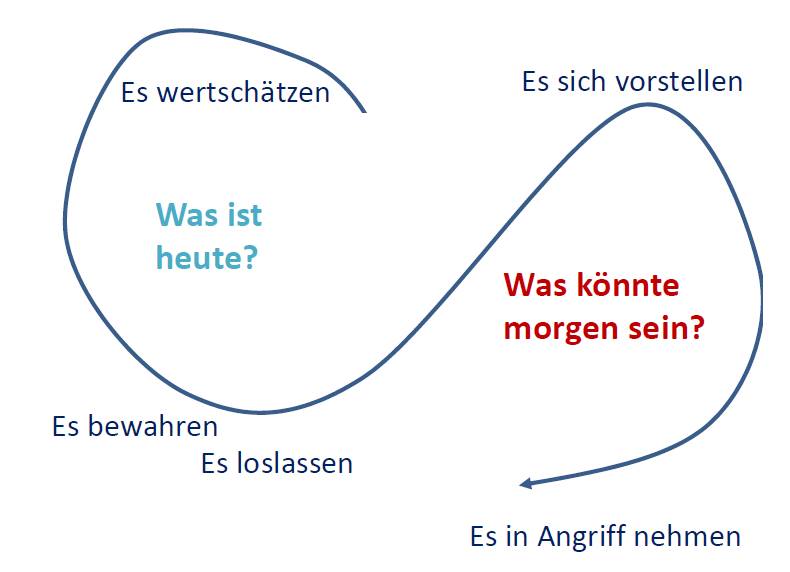

Angst könnte auch ein Wegweiser sein

In Angst ist die rationale Verarbeitung neuer Informationen schwierig. Aber das Gefühl könnte als Hinweis aufgefasst werden, hektisches Handeln und Suchen zu unterbrechen. Ruhe einkehren zu lassen, um die Lage, wie sich entfaltet, unaufgeregt und aufmerksam zu betrachten.

Sich so zu verhalten, erfordert Selbstvertrauen. Oder stützende Beziehungen. Dann kann es gelingen, Angst in andere Gefühle zu wandeln. Zum Beispiel in Ärger, Trauer oder Wut. Oder vielleicht sogar in Neugier.

Es kann Sehnsucht aufkeimen, die Situation in ihrem Zusammenhang besser zu überblicken. Oder für sich selbst klarer bewerten zu können. Dann weitet sich der angst-typische Tunnelblick. Möglichkeiten, die sich bieten, werden bewusst. Neue Informationen können abgewogen und im persönlichen Bezug verstanden werden.

Das erfordert Geduld und Vertrauen zu sich selbst. Und den Wunsch zu erforschen, wie die Zahl der Möglichkeiten vermehrt werden kann.

Begleitung bei Angst

Viele empfinden Trauer über gänzlich sinnlose Kriege, Ärger über kurzfristige Problemlöse-Hektik oder Wut über die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen durch ungebremste Gier. Sie haben Angst, dass der Irr-Sinn die Oberhand gewinnt. Dass die vielen kleinen, lokalen Initiativen engagierter Menschen scheitern könnten.

Trotzdem gibt es Menschen, die ruhig bleiben. Die andere in ihrer Angst begleiten, zuhören, sich sorgen und sie halten. Die Ängstliche darin bestärken, beim Gegen-an-kämpfen eine Pause einzulegen. Die Sehnsucht, Kreativität und Fantasie anregen. Und Wege suchen:

- Verstehbarkeit und Planbarkeit der Zukunft,

- Selbstvertrauen und Selbstwert,

- Sinn, Beziehung und Zusammenhang.

Die Tanks dieser Bedarfe sind verbunden: Sinkt das Vertrauen in die Sicherheit in der Zukunft, kann der Selbstwert ansteigen. Oder ein Sinn erkennbar sein. Sind alle drei Töpfe leer, ist es am einfachsten, etwas zu entdecken, was über den unmittelbaren Ich-Bezug hinausgeht. Etwas, das der Mühe wert scheint.

Das Reden über die Probleme in den Krisen schafft neue Probleme – so wie Kriege immer neue Kriege erzeugen. Dafür gebiert die Suche nach Lösungen neue Ideen – so wie Frieden zu Frieden führt.

Wege aus der Angst

Alle Facetten der Krisen des „Zeitalters des Menschen“ (Anthropozän) gehören untrennbar zusammen. Sie zeigen sich als Krankheitssymptome der Biosphäre.

Die zielgenauen Interventionen menschlichen Handelns versagen zunehmend. Die Strategie ein Einzel-Problem zu isolieren, um es zu erschlagen, schafft neue Schäden. (Evolutionsbiologisches Beispiel: Antibiotika-Resistenz)

Da Gesellschaften immer weniger durch Werte und Ethik zusammengehalten werden, gewinnen Angsterzeugung, Drohung, Ablenkung und Krieg an Bedeutung. Weiter ungebremstes Wachstum wird die Krisen verschärfen.

Eine Chance für unsere Gattung bestünde darin, dass immer mehr Menschen ein System-Verständnis entwickelten, oder es besser wiederentdecken würden. D. h. wenn immer mehr die Ökosysteme verstünden, die uns ausmachen, und die uns umgeben.

Wir müssten uns radikal von jeder Form von Gewalt abwenden, und uns für stabile, resiliente Friedensordnungen einsetzen: in der Politik, in der Medizin, in der Gesellschaft …

Politik müsste sich dem Wohl und der Gesundheit der Biosphäre unterordnen. Das beutetet ein Abschied von Wachstum und einen eindeutigen Wandel unserer Gattung vom Krankheitserreger zum Nützling.

Der Bremer Hirnforscher Roth schrieb 2021, dass jeder wirkliche Wandel (z. B. hinsichtlich tatsächlichem Umwelt-Verständnis) eine „intrinsische Belohnung“ erfordere, die sich, „gespeist aus tiefer Überzeugung, nicht in ihrer Wirkung erschöpft“.

Um aus der Ängstlichkeit herauszufinden, sollten wir nicht nur Druck machen, gegen all den Irrsinn, der uns zunehmend begegnet. Denn das ermüdet.

Sondern einen Sog entwickeln aus sinnvollen Zukunfts-Visionen. Und selbst: Ruhig bleiben, sich bewegen, Leben genießen und selber-denken.