Die Sprache der Gefühle

Inhalt

- Geborgenheit

- Wortlos sprechen

- Angst

- Neugier (in Arbeit)

Geborgenheit

Säugetiere suchen Sicherheit. Sie zeigen – piepsend – ihren Bedarf. Sie werden gestillt und versorgt.

Für die Fähigkeit den eigene Bedürfnisse zu bewerten und anderen zu spiegeln, benötigen sie ein Mittelhirn. Sie müssen, um kommunizieren zu können, zunächst die primitivere, unmittelbare Krokodilsprache zu beruhigen: „Erstarren, Zubeißen, Wegtauchen“.

Ihre Bindung an andere Gruppenmitglieder wird durch das Hormon Oxytozin vermittelt. Und durch die Funktion der „Kiemenbogen“-Nerven, die Herz- und Atmungsrhythmen verlangsamen, und die Gesicht, Rachen und Lautbildung auf Kommunikation einstellen. Säugetiere können in Geborgenheit kuscheln oder gemeinsam fressen. Sie bauen aus äußeren und inneren Informationen eine Repräsentation der „Wirklichkeit“. Und vermitteln diese Realität-Sicht anderen durch Gesten oder Verhalten.

Die aus den Meldungen sensorischer Zellen aufgebauten Bilder werden bei Säugetieren im Prozess ihres Entstehens „emotional“ eingefärbt, als „gut oder schlecht für mich“. Sie müssen nicht (wie Reptilien) immer „sofort“ reagieren. Denn sie vergleichen und interpretieren das Verhalten ihrer Artgenossen.

Säuger mit einem hochentwickelten Zentralnervensystem können die inneren Repräsentationen durch differenzierte Bildern der Vergangenheit und Zukunft und mit erlernten Konstruktionen der Welt erweitern.

Aus Emotionen entstehen Gefühle.

In das Gehirn strömen Meldungen inneren Sinne (Propriozeption) und der äußeren Sinnesorgane. Ihre Gesamtheit ergibt eine einfache Grundeinstellung zur Wirklichkeit, die zu einer Abwehr oder Annäherung führt (Emotion). Neugeborenen erlernen aus diesen Grundemotionen allmählich charakteristisch menschliche Gefühle zu konstruieren, die sie anderen durch Mimik, Stimmbildung, Gesten und Körperhaltung zeigen können. Für Mensch typische Gefühle sind: Trauer, Ärger, Wut, Ekel, Angst, Neugier, Überraschung, Freude. Und ein Gefühl, das Japaner Amae nennen (etwa „mütterliche Geborgenheit“)

Säugetiere, die die Nähe und Wärme ihrer Gruppe erfahren, kommunizieren miteinander. Ihre Fähigkeit unterschiedliche Gefühle zu entwickeln und zu zeigen, muss sozial erlernt werden.

Lernen erfordert Ruhe. Werden Säugetiere bedroht, aktivieren sie ihr „Stammhirn-Reptilien-Ich“: sie greifen an oder fliehen.

Um zwischen diesen grundsätzlich unterschiedlichen Handlungsmustern unterscheiden zu können, scannen Säugetiere ohne Unterlass die Umwelt auf Signale, die für das eine oder das andere sprechen. Wie eine Eisbärin, die ein kleines, nahrhaftes Wollknäuel vor sich sieht, das sie fressen würde, wenn sie ein Krokodil wäre. Aber als etwas weiter entwickeltes Säugetier leckt sie das wimmernde Kuscheltier ab und säugt es.

Stürzt zu viel Information auf ein Säugetier ein, die nicht in sinnvolle Handlungsmuster verarbeitet werden kann, entsteht Angst. Das was gerade getan wurde, wird unterbrochen, um das Ungewöhnliche zu vermeiden oder vorsichtig zu erkunden.

Entscheidet sich das Tier (vielleicht mit Unterstützung von anderen) für eine zögerliche Annäherung, wird sein Schlangen-Stammhirn durch Mittelhirnzentren gebremst. Über Impulse, die über Nervenbahnen des Vagus-Nerven, in den Körper weiter geleitet werden.

Wenn die Stimme und die Mimik eines Artgenossen einen friedlichen Zustand signalisieren, senken Nervenimpulse während der Ausatmung die Atemfrequenz. Erst wenn Atmung und Herz gedämpft wurden, kann dann mit dem „emotionalen Ich“ kommuniziert, gefühlt oder gelernt gespielt.

Stimmigkeit

Gefühle stimmen die geistigen und körperlichen Funktionen auf ein Gesamtbild ein. Je nach Empfindung einer Situation, in der eine Kommunikation möglich ist, und die anderen vermittelt werden könnte. Sie gleichen damit einer Gangschaltung, die einen Motor passend zu Gelände und Belastung einstellt. Und sie vermitteln über Körperhaltung, Bewegungsgesten, Mimik und Laute nach außen, was sich gerade im Inneren eines Säugetiers abspielt.

Alle Aktivitätsmuster der Hirnregionen werden dann in einen passenden Grundmodus integriert und eingebettet: Ein Platzregen wird dann völlig anders erlebt, wenn man sich gerade ärgert, ekelt oder freut.

Beim Stillen oder „miteinander schlafen“ wird das Erstarrungsprogramm durch Vagus-Signale umgewidmet: angstfrei und genussvoll. Bei gleichzeitiger Aktivierung von Handlungs- und Beruhigungs-Funktionen sind Säugetiere zu besonders starken Leistungen oder zu spielerischem Verhalten fähig.

Droht plötzlich eine unmittelbare Gefahr, wird das Kommunikationsverhalten ausgeknipst: Entweder Lernen und Kommunizieren – oder spontan angreifen oder fliehen. Beides ist gleichzeitig nicht möglich.

Im Stress muss daher zunächst Beruhigung erfolgen, bevor neue Informationen verarbeitet werden können.

Fühlen lernen

Menschen sind nicht nur in der Lage etwas zu fühlend wahrzunehmen. Sondern sie können das Gefühlte auch besonders effektvoll mitteilen. Ab etwa vier Jahren können wir die Gefühle anderer verstehen. Wir denken und fühlen, was andere wohl denken und fühlen mögen. Ihre Gefühle (Wut, Ärger, Trauer, Ekel, Neugier, Überraschung, Freude, Sattheit-Geborgenheit-Zufriedenheit) lassen sich weltweit in jedem Gesicht ablesen.

Die Grundemotionen sind angeboren und in allen menschlichen Kulturen gleich. Auch blind geborene Menschen lächeln, wenn sie sich freuen, obwohl sie das bei niemandem „abgucken“ konnten. Der größte Teil der motorischen Hirnrinde ist für die Steuerung des Gesichtes, des Mundesund des Rachens zuständig. Menschen, die ihre Gesichtsmuskulatur durch Botox oder Lifting lahm legen, schränken daher die Bandbreite ihrer mimischen Optionen dramatisch ein.

Gefühle sind das Ergebnis eines komplexen Verarbeitungsprozessen, und daher langsamer Reflexe durch ungefilterte Sinneseindrücke, wie auf einen stechenden Schmerz. Sie bleiben aber wesentlich schneller als Großhirnleistungen (wie rationales Denken)

Alle Menschen, bei denen die ersten Lebensmonate ohne große Traumatisierungen verliefen sind emotional kompetent. Aber die kindliche Meisterschaft lustig, ausgelassen und fröhlich zu sein, lässt in der Folge des Erlernens anderer scheinbar wichtiger Kommunikationsformen nach.

Bleibend gefühlskompeten Erwachsene, die anderen ihre inneren Einstellungen zeigen können, haben deutlich bessere Chancen, soziale Beziehungen zu knüpfen. Sie sind meist erfolgreicher als andere, die Informationen nur über Worte und Begriffe vermitteln.

Mit Kummer kann man allein fertig werden,

aber um sich aus vollem Herzen freuen zu können,

muss man die Freude teilen. Twain

Wort-los sprechen

Zwischen Menschen gibt es ungleich mehr Verbindendes als Trennendes.

Deshalb konnten isoliert lebende brasilianische Ureinwohner direkt und eindeutig mit völlig fremden Menschen kommunizieren, denen sie erstmals begegneten: ohne Worte, mit klarer Körpersprache und Mimik.

In der Entwicklung von den ersten Einzellern bis zum Menschen mit seinen verschiedenen Kulturen mussten immer neue Arten der Kommunikationsformen erfunden werden, die ich „Sprachen“ nenne.

Einige dieser evolutionär erworbenen „Sprachen“ werden vererbt (Genetik), andere in ihrer Ausprägung während der Schwangerschaft verändert (Epigenetik), andere in der Zeit kurz nach der Geburt geprägt oder in der frühsten Kindheit anerzogen.

Kultur nenne ich das, was sich als Verhaltensmuster in der Vergangenheit der Gemeinschaft bewährt hat. Sie entwickelt sich allmählich durch kollektives Lernen.

Die in der Entwicklungsgeschichte der Arten (Phylogenese) später entstandene Kommunikationsformen (z.B. Gefühle) können älteren Sprach-Muster (z.B. Kampf-Flucht) vorübergehend unterdrücken.

Eine (im Werden der Persönlichkeit) relativ spät erlernte Sprache („Moral“) kann einem früheren Muster („Fressen“) vorübergehend übergeordnet sein. So lange es gut geht, gehen dabei von den „moderneren“ Hirnanteilen dämpfende Impulse aus. In Notlagen aber brechen solche Beruhigungsprogramme in sich zusammen, und uralte primitive Kommunikations- und Handlungsprogramme scheinen die Macht an sich zu reißen:

- „Ich stand neben mir, bin ausgerastet, hab nur rot gesehen, bin durchgeknallt“.

In Begegnungen, in denen unterschiedliche Menschen sehr verschieden kommunizieren, ist daher nicht unbedingt „der jeweils Andere“ fremd, sondern auch das eigene Unbewusste.

Wir streben nach Belohnung

Beim Menschen geht die Vorstellung einer Bedarfsbefriedigung mit einer Dopamin-Ausschüttung einher. Dopamin belohnt aber nicht „sattes“ Glück. Sondern die Phantasie, dass ein Grundbedarf bald erfüllte sein werde. Das ist nötig, damit eine dafür unverzichtbare (aber ggf. mühevolle) Aktivität auch erfolgt.

Bei Grundbedürfnissen wird der Stand ihrer Erfüllung durch spezialisierte Rezeptoren angezeigt (Wasser, Luft, Nahrung, Wärme, Unverletztheit u.a.). Sie melden den Stand der Füllung der Bedarf-Tanks und bestimmen damit die Dringlichkeit, mit der ein Bedarf erfüllt werden muss oder weiter ignoriert werden kann. Menschen können darüber hinaus auch abstrakte Bedarfe konstruieren, wie z.B. „Bestimmbarkeit der Zukunft, eigene Kompetenz oder Sinn“, die je nach Grad der Erfüllung bei modernen Menschen Glücksgefühle oder Stress auslösen.

Allen Wahrnehmungs-Systemen ist gemeinsam, dass sie Unterschiede melden. Jede Zelle nimmt Veränderungen wahrnehmen: u.v.a. Dehnung, oxidativen Stress, Temperatur, Gravitation. Wird eine Sinnes- oder Nervenzelle dagegen völlig identisch und unaufhörlich gleichmäßig gereizt, erlahmt ihre Meldung und verschwindet schließlich: Wie bei dem Frosch, der bis zum Tod im Wasserbad sitzen bleibt, wenn die Temperatur nur langsam genug erhöht wird.

Die Summe dieser vielen zellulären Wahrnehmungen erreicht höhere Zentren der Informationsverarbeitung und wird dann „gespürt“, und dann mit Emotion, Gedächtnis- und Zukunftsbildern kombiniert, und so „gefühlt“.

Wahrnehmung kann als eine Sensation empfunden werden:

- „Die Wärme, die von diese Rotschattierungen ausgeht“.

Oder als Analyse und Interpretation der Stimmigkeit von Einzelfaktoren:

- „Die Anzahl unterschiedlicher Rotschattierungen in diesem Gemälde“.

Welche Bedeutung der jeweiligen Verarbeitungsstufe von Wahrnehmung zukommt, hat sich in der Evolution des Menschen verändert. „Spüren“ (Wahrnehmung von Rezeptormeldungen ohne Interpretation, die einen unmittelbaren Bedarf anzeigen), haben für moderne Menschen an Bedeutung verloren.

Sich „gestresst fühlen“, bedeutet nicht, das man „spürt“, warum man sich in diesem Zustand befindet. Aber erst wenn die einfachen Meldungen der inneren Organe wahrgenommen (gespürt) werden, kann man deren Bedarf erkennen und ggf. auch erfüllen. Die Befriedigung der „hochrangiger Bedarfe“ (Geld, Macht, Einfluss) sind aber oft den elementaren Bedürfnissen der Zellen übergeordnet.

Das Erreichen der Karriereposition ist dann wichtiger als u.a. Schlaf: So entsteht Krankheit.

Angst

Der Unwissende hat Mut. Der Wissende hat Angst. (Moravia)

Angst ist ein intelligentes Gefühl. Es kann eine Handlung unterbrechen. Daher ist das Auftrenen von Angst bei Befehlsempfängern unbeliebt. Denn die sollen nicht fühlen, sondern weiter das tun, was sie müssen.

Sie könnten die Normen in Frage stellen: Die des nicht-denkenden Mitmachens, des Tapfer-Seins oder des nicht-fühlenden Handelns. Sie können desertieren, statt in die Kriege zu rennen. (#StopWarCampaign, 2022).

Die Angst der Schwachen kann bei den Mächtigen Angst auslösen.

Erfahrene Schäfer setzen nicht nur auf Zwang, wenn ihre Schafe sich (aus gutem Grund) ängstigen, wenn sie plötzlich in den Stall getrieben werden. Viel effektiver ist es sie abzulenken oder andere Ängste auszulösen: „Da hinten komm der Wolf!“

„Schwarze Schafe“ die es wagen in ähnlichen Situationen ihre Ängste zu zeigen müssen mutig sein. Denn sie erscheinen unreif und kindisch, sie stellen sich bloß, machen sich lächerlich oder irrsinnig.

Es gehört viel Selbst-Vertrauen dazu, sich als verletzlich und unsicher zu offenbaren. Fehl die Zivilcourage wird das Zeigen des Angst-Gefühls vom einem abgewürgt oder versteckt.

Angst ist ein besonders Gefühl

Die Unterbrechung dessen, was gerade getan wird, kann lebensrettend sein.

Wenn eine Maus im Keller frischen Käse erschnüffelt, aktiviert sie ihr Vorfreude-Aktionssystem. Dann aber riecht das Metallgitter vor ihr, in dem sich der Käse befindet, merkwürdigerweise „nach Mensch“. Sie bleibt stehen. Und entscheidet dann (schlauerweise) den Käse zu ignorieren.

Bei Kleinkindern entsteht das Gefühl Angst erst allmählich, wenn sie verstehen, was immer geschieht und was plötzlich ungewohnt erscheint. Dann benötigen zeit um zu erfahren, ob das Unbekannte (z.B. eine eine schrill-bunt angemalte Dose) gefährlich oder interessant sein könnte.

Mehr Information löst mehr Angst aus

Diffuse Ängste entstehen, wenn zu viel Information einströmt, die aufgrund der bisherigen Erfahrung keinen Sinn ergibt. Mehr Informationen, um Ängstliche zu beruhigen, führen deshalb zu noch mehr Ängsten.

Wenn dagegen eine Mutter (durch ihre Ruhe, Stimme, Gesten) Sicherheit vermittelt, kann ihr Kind das Gefühl „Angst“ wandeln: In ein anderes Gefühl: Neugier zum Beispiel.

Gelingt das nicht, werden einfache Notfallprogramme des Stammhirns ausgelöst.

Wenn ein Schiff schwankt, auf dem man sich befindet, und man diese Sensation nicht kennt, entsteht Angst. Weil die Augen, das Gehör und das Gleichgewichtsorgan Widersprüchliche Signale melden. Kindern fühlen sich schlecht, und können in diesem Zustand noch mehr Informationen von Erwachsenen, die auf sie einreden, nicht einordnen.

Ihre Angst ist natürlich. Und wäre nur dann gefährlich, wenn sie nicht kommuniziert würde. Denn dann kippte sie viuelleicht ab in riskantes Stress-Handeln, z.B. sich weit über die Reling zu hängen, um den Darm in umgekehrter Richtung zu entleeren.

Können die verunsichernden Informationen aber sinnvoll eingeordnet werden, beruhigte sich die Situation. Wenn die Mutter das Kind umarmt und hält, und erzählt, der Kapitän habe gesagt, Wind und Wellen gefährdeten das Schiff nicht, und er habe alles im Griff. Alle weiteren Informationen ließen erneut Ängste aufflammen, z.B. wenn ein überschlauer Bruder verkündete, er habe in der Weter-App lesen, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestünde, dass ein Orkan drohe. Dann braucht das Kind noch mehr Kuschelsicherheit von der Mutter.

Angst und Neugier

Manchmal wandelt sich dann Angst in Neugier, wenn

- die Bedrohung nicht zu groß erscheint,

- andere, vertraute Menschen nicht beunruhigt sind,

- das Vertrauen (zu sich selbst und zu den anderen) relativ stabil ist, und

- die Situation in einem größeren Zusammenhang auch sinnvoll zu sein scheint

Dann wirkt Angst wie ein Wegweiser, der auf etwas hinzeigt, was vorsichtig neu auskundet werden kann. Das geschieht, wenn sich hinter dem Angstmachenden etwas Interessantes verborgen sein könnte, was den Aufwand lohnt sich damit auseinander zu setzen.

Dann wird das Krabbelkind an die knall-bunte Dose heran-robben, sie öffnen und erschrecken, weil ein kleines Stofftier heraus fliegt. Auf Überraschung folgt schließlich Freude, weil es Spaß macht, die Puppe wieder hinein zustopfen und erneut herausfliegen zu lassen.

Angst, Ärger, Wut, Trauer

Ein Kind ist wütend, wenn jemand sein neue Spielzeug wegnehmen will. Es ärgert sich das es schwächer ist als das andere Kindergartenkind. Und es trauert, wenn es das geliebte Teil tatsächlich verloren zu sein scheint.

Besteht eine wirkliche Bedrohung, mit der keine Kommunikation möglich ist, z.B. wenn kläffender Hund im Park heranstürzt, schlägt Angst in die Reptiliensprache um: weglaufen oder das Tier mit einer Sandschaufel attackieren oder in Panik erstarren.

Zu erkennen, das etwas ungewöhnlich ist (und damit potentiell riskant) erfordert Aufmerksamkeit, Gespür, Erfahrung, Empfindungsfähigkeit und Vorstellungskraft. Eine gleiche Situation, die bei nachdenkenden Menschen Angst auslösen würde, kann anderen, die (gefügig getrieben) vor sich hin trotten sehr harmlos erscheinen. Ihre Fähigkeit zu fühlen, kann abgestumpft sein (durch Ablenkung, mangelnde Erfahrung, oder von außen bewusst erzeugte Alternativer (systemkonformer) Ängste. Ihre Fähigkeiten ihre Angst wahrzunehmen und in eine anderes Gefühl zu wandeln kann dann „eingerastet“ oder erstarrt sein.

Dann entwickelt sich aus Angst Lähmung. Oder aus Trauer Depression, aus Ekel Magersucht, aus Wut Hass, aus Ärger Selbst-Aggression.

Begleitung bei Angst

Gegen Angst kann man nichts tun.

Gegen die Angst zu kämpfen erzeugt noch mehr Stress. Stattdessen könnte man das Gefühl auch wahrzunehmen und akzeptieren:

Bei sich selbst oder bei anderen. Und es dann wohlwollend und verständnisvoll betrachten. Man könnte mithelfen, dass das Angst-Machen aufhört. Dafür sorgen, sich aus dem unangenehmen Zustand der Übererregbarkeit zu befreien – aus dem Geisteszustand durch Marketing oder Propaganda gerne und wirksam ausgenutzt, um Ängstliche zu manipulieren und zu lenken.

Für Angst gibt es immer gute Gründe.

Angst weist auf Wichtiges hin, das ohne das Gefühl nicht erkannt worden wäre. Häufig auf ein noch unsicheres Selbst, oder auf eine erhebliche Herausforderung oder ein drohende Belastung. Damit ist Angst ein Wegweiser für etwas mit dem sich intensiver beschäftigen sollte, um es zu erfahren, zu verstehen und vielleicht sogar zu beherrschen.

Wird Angst wahrgenommen, kann sie gezeigt und kommuniziert werden. Damit steigen die Chancen, dass sie nicht in primitive Stressverhaltensmuster abgleitet oder zu lähmender Starrheit führt. Bei genügend Sicherheit kann das Angst-Gefühl in Beziehungen produktives Handeln gewandelt werden.

Damit Angst sich in andere Gefühle wandeln kann,

- muss die Zukunft planbar erscheinen,

- persönliche Handlungsmöglichkeiten bestehen,

- und ein Sinn erkennbar sein, etwas für das es sich lohnt, sich zu engagieren.

Ängstliche brauchen andere Menschen, denen sie vertrauen können. Die sie auf ihrer emotionalen Achterbahn wirksam begleiten. Indem sie

- Angst aufmerksam wahrnehmen und akzeptieren.

- Sicherheit vermitteln, und Ruhe, Aufmerksamkeit, Empathie und Besonnenheit ausstrahlen. (Körperhaltung, Berührung, Mimik, Sprachmelodie)

- in Ruhe rationale Fakten abwägen, in einem Umfang, der verstanden werden kann. Indem sie Information dosiert einsetzten. Und das, was erfragt wird, rückhaltlos offenbaren. Ohne das nicht Gefragte aufzudrängen. Indem sie danach fragen, wieviel Informationen verarbeitet und in einen persönlichen Bezug gesetzt werden kann, ohne zu überfordern.

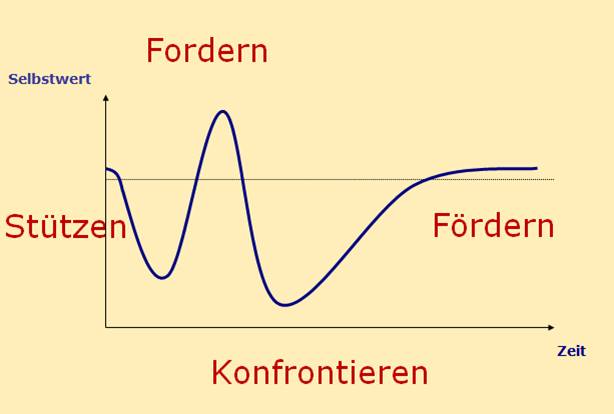

- je nach Situation der emotionalen Achterbahn, auf der sich PatientInnen befinden, ergänzend zu Problemlösungen: Stützen, fördern, konfrontieren oder fordern.

Wege aus dem Massenwahn: Gefühle zulassen

Angst kippt leicht in primitive Notfall-Muster ab: in Stress, Aggression, Panik, Depression. Damit das nicht geschieht, muss Angst auch bei gesellschaftlichen Gruppen zunächst ernst- und angenommen werden. Als ein berechtigtes Gefühle, über das man sprechen kann und muss.

Der Versuch „irrationale Ängste“ zu verdrängen, ist schon deshalb kontraproduktiv, weil Gefühle und Rationalität unterschiedliche Sprachen sprechen. Gefühle, die nicht geäußert werden, können für die Betroffenen und die Umstehenden gleichermaßen gefährlich werden.

Gefühle sind die Grundlage wortloser, menschentypischer Sprache. Mit ihnen kann (ohne Begriffe) der innere Zustand gezeigt werden. Ohne zu reden ist es möglich, aufmerksam zuzuhören, zu verstehen versuchen, zu berühren und zu sprechen, ohne etwas besser-wissen zu wollen. Je mehr Beziehung dabei entsteht, desto besser.

Menschen sehnen sich danach, Un-Sicherheit zu verlieren. Dass etwas bewahrt wird, was ihnen wichtig erscheint. Dass eine Veränderung in eine positive Zukunftsperspektive führt.

Neugier

- in Arbeit