Körper, Seele, Umfeld

Inhalt

- Medizin am Wendepunkt

- Beziehungsreiche Medizin (DHZ, 2014 (4):15-18)

- Systemmedizin und Arzt-Patientbeziehung

- Emotionale Achterbahn

- Patientenwohl als Maßstab

- Heilende Hände

Mehr

Medizin am Wendepunkt

Der Einschlag des „Corona-Meteoriten“ katapultierte „Gesundheit“ an die Spitze der gesellschaftlichen Werte. Das „Neue Normal“ der Medizin-Macht wurde bestimmt von Todesängsten und Heilsversprechen.

Beziehungsreiche Heilkunst und patienten-orientierte Medizin (Dörner, Hontschik 2021) sind seither immer schwieriger zu finden.

- Die Förderung von Gesundheits-Kompetenz (Health Literacy),

- praktische Lebenskunst (ohne Medizin), und

- ungehinderte kindliche Entwicklung von Selbstheilungskräften (Resilienz) …

spielen in öffentlichen Diskursen kaum noch eine Rolle.

Stattdessen wächst die Angebotspalette der Digital-Medikalisierung („Health 2.0“) in einem Markt, der von „patient-processing“, „individualised precision medicine” und „medical artificial intelligence“ bestimmt wird. Ärzt:innen, die als „Krankheits-Beseitiger“ eigene Entscheidungen treffen wollen, werden seltener gebraucht. (Kuhn 2019, de Witte 2021)

Ärztlicher Alltag wird zunehmend von Tätigkeiten bestimmt, die einfacher und preiswerter ausgebildete Personen anderer Berufsgruppen mindestens ebenso gut ausfüllen könnten: Dokumentationen erstellen, Datenbanken füllen, Maschinen bedienen, in die Haut pieksen, testen und analysieren, durch Rituale beruhigen, zielgenau intervenieren u.v.a. Die Bedeutung nicht-medizinischer Berufe wie Krankenpflege, Geräte- und Labortechnik, „Gesundheits-Wissenschaft“, Mathematik, Biologie und Physik nimmt dagegen zu. Ebenso von Personen, die noch zu Gesprächen und Berührungen fähig sind, wie Heilpraktiker:innen oder Osteopath:innen etc.

„Doctor-nurse substitution” muss für die Patient:innen nicht unbedingt nachteilig sein. Z.B. könnten für Hebammen u.a. größere Freiräume entstehen, für empathische Kommunikation, für Begrenzung von Übertherapie und für striktere Einhaltung von Evidenzbasierter Medizin. Ein gutes Beispiel ist dafür die Leitlinie der AWMF für normale Geburten, an deren Erstellung insbesondere Hebammen mitgewirkt haben. Würden in anderen Bereichen Physiker:innen und Naturwissenschaftler:innen zunehmend Arbeitsfelder übernehmen, die bisher Mediziner:innen vorbehalten waren, könnte auch das sich günstig auswirken. Denn dann wäre es vielleicht möglich, die dominierende Einzelfaktor- und Problem-Fixierung der Medizin allmählich durch ein System-Verständnis zu ersetzen, wie es in der Physik seit einhundert Jahren etabliert ist. (Schmahl 2000)

Längst wurden Ärzt:innen in den zentralen Gesundheits-Fabriken durch Ökonom:innen verdrängt. Um diesen zu dienen, und sich zu nutzen, müssen sie zwangsläufig an Übertherapie interessiert sein. Und so lebt der Markt der Krankheiten von der Erzeugung von Lebens- und Todesängsten, von denen auch die Ärzt:innen immer noch profitieren.

Ärzt:innen werden von Treibern der Medikalisierung zu Getriebenen

„Radiologists are the coyote already over the edge of the cliff who hasn’t yet looked down” Prof. Geoffrey Hinton 2017

Für Hinton, einen Psychologen und Entwickler neuronaler Netzstrukturen („Deep Learning“), war es schon vor Jahren „ganz offensichtlich …, dass wir aufhören sollten, Radiologen zu trainieren“. Denn Berufsgruppen, die Algorithmen programmieren oder steuern, sind ihnen bereits heute überlegen. Werden deshalb Ärzt:innen (die früheren „Halbgötter in Weiß“) in wenigen Jahren auf die Liste gefährdeter Berufsarten gehören?

Dr. Montori, ein Chefarzt der US-Mayo-Clinic hat diese Gefahr erkannt, und warb auf dem EbM-Online-Kongress im Februar 2021 für ein neues ärztlich-dominiertes Geschäftsmodell: „Kind and careful care“. Im Prinzip beschrieb er eine gute, zugewandte, psychosomatische, patientenorientierte, ethische, beziehungsreiche, transparente, empathische, berührende Medizin. Also genau die Medizin, wie sie „eigentlich“ sein sollte – aber nicht ist. Denn – ärztlich geführt – verkam sie in weiten Teilen zum Kommerz. Die Hoffnung von Montori, dass die Nachfrage der Patient:innen für solche „empathisch-ärztlichen“ Angebote steigen werde, ist optimistisch: Warum sollten Pharmaindustrie, Kassen, Politik oder Digitalkonzerne dafür weiterhin teure Ärzt:innen bezahlen – und nicht preiswertere Berufsgruppen?

Welche Spielräume bestehen noch für Ärzt:innen, die Bestechung entlarven, verhindern oder anprangern und die Ihre Patient:innen vor vor interessen-getriebenem Einfluss schützen wollen? (Mezis AG Ethik)

Literatur

- de Witte B. Algorithms will out-perform Doctors in just 10 years time, Dataconomy 2021. http://dataconomy.com/2017/10/18532/

- Dörner K: Der gute Arzt, 2001

- Hontschick B: Nachruf Bernhard Lowen DÄZ, 21.02.2021

- Jäger H: Ethische Herausforderungen in der Medizin. MN 3/2019, S. 8

- Kuhn S et al: Digitale Transformation der Medizin – Die Zukunft aktiv gestalten. Dtsch Arztebl 2019; 116(17): A-830 / B-684 / C-672, https://www.aerzteblatt.de/archiv/inhalt?heftid=6328

- Montori Victor: https://carethatfits.org/, https://patientrevolution.org/

- Nolte St: Behandeln oder heilen? Eine Reflexion über Heilberufe, 2021 Dr. med. Mabuse 250:36-38

- Schmahl FW, von Weizäcker CF: Moderne Physik und Grundfragen der Medizin, DÄB 2000, 97(4):B-139-141

Beziehungsreiche Medizin

Publikation: Beziehungsreiche Medizin, DHZ, 2014 (4):15-18

Wer eine Krankheit [ hat ], lässt sie beseitigen.

Der Chirurg versorgt den Beinbruch, der Internist tötet Bakterien, und der Psychiater behandelt die Depression. Und diffuse „seelische“, „psychogene“ oder „somatoforme“ Störungen, die sich einer klaren Diagnose entziehen, heilt der Facharzt für „Psychosomatik und Psychotherapie“. So gesehen wäre Psychosomatik ein Teilbereich der Medizin, in den Probleme ausgelagert werden, die die Abläufe der „richtigen“ Medizin stören. Ein wenig greifbares, nebulöses Sammelsurium von Methoden in Grenzbereichen von Schul- und Alternativmedizin.

Menschen haben keine Krankheiten. Sie [ sind ] manchmal krank.

Bilder gestörter Einzelteile passen zu Maschinen, Kränen oder Computern, bei denen Ursachen, Störungen oder Steuersignale klar von Auswirkungen getrennt werden können. Bei Lebewesen dagegen werden viele äußere Einflüsse intern komplex, eigendynamisch und auch zufallsbeeinflusst verarbeitet. Sie führen dann zu Äußerungen, die nicht genau vorhersagbar sind.

Der Chirurg kann das „seelische Leid“ wahrnehmen, das der Beinbruch ausgelöst hat. Der Internist kann sich mit dem „psychischen Stress“ beschäftigen, der zu einer Störung des Immunsystems beigetragen hat. Und der Psychiater kann auch die Störungen des Immunsystems oder des Bewegungsapparates, wahrnehmen, die zu den Gefühlen von Hilflosigkeit, Traurigkeit und Ohnmacht beitrugen.

ÄrztInnen und Hebammen mit einer patientenzugewandten Grundhaltung benötigen kein psychosomatisches Konzil (Dörner, 2001). Sie sorgen sich, wie das jeweilige Problem günstig beeinflusst werden kann und nehmen gleichzeitig die Beziehungen ernst, in denen die Probleme entstanden sind. Sie helfen Frauen mit Hyperemesis, vorzeitigen Wehen, Geburtsangst oder Zervixdystokie, die Zusammenhänge ihrer Leiden zu verstehen. Und sie unterstützen sie dabei, eigene Wege der Linderung oder Gesundung zu finden.

Die voreilige Überweisung in Psychosomatik, Psychotherapie oder Psychiatrie gehört eher zu einer sinn-entleerten, beziehungslosen Medizin, die mit der Therapie ihrer KlientInnen im Wesentlichen ökonomische und andere Sekundärinteressen verfolgt. Wenn die Mehrheit der handelnden Personen und Institutionen im Gesundheitswesen dieser Einstellung gemäß kommunikationskompetent handeln würde, müsste es den „Facharzt Psychosomatik und Psychotherapie“ nicht geben. Oder umgekehrt: Die Tatsache, dass sich PatientInnen mit chronischer Erschöpfung oder körperlich-psychischen Belastungen spezialisierte ÄrztInnen und Kliniken suchen müssen, zeigen die Defizite moderner Medizin auf.

Psyche und Soma

Dass Psyche (Seele, Geist, Informationsverarbeitung) und Soma (Körper, Zellen, Bakterien) lediglich unterschiedliche Ausdrucksformen von Leben sind, ist seit den Anfängen der Medizin bekannt. Was lebt, das wächst und erneuert sich immer wieder – in Kommunikation mit biologischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Beziehungen, in denen es gedeihen kann. Die Umgebung wirkt dabei indirekt auf den lebenden, sich in seinem Wachstum selbst erneuernden Organismus und löst in ihm Strukturveränderungen aus. Die Ergebnisse dieser inneren Prozesse wirken dann auf die Umwelt zurück (Maturana). Medizin entstand aus meditatio (Lateinisch: „Nachsinnen“ über gestörte Zusammenhänge von Gesundheit und Krankheit) und führt zu medias (Lateinisch: dem Bemühen um Balance, Ausgleich und Mitte).

Vor 2.500 Jahren versuchten griechische Philosophen wie Alkmaion von Kroton, Anaximander und Empedokles widerstreitende Kräfte in Systemen zu verstehen. Störungen sollten verhindert und Gestörtes wieder in Harmonie zurückgeführt werden. Ihr Denken unterschied sich radikal von den schamanistischen Heilritualen, die Erkrankte mit den Ahnen, Göttern, Tabus oder Geistern versöhnen sollten. Stattdessen betonten die frühen Mediziner zeitlose Grundsätze öffentlicher und persönlicher Gesundheitspflege. Über die Seidenstraße wanderte dieses Denken nach China und kommt heute von dort als Fünf-Elemente-Lehre der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) wieder zurück. In Europa wurde es in der Finsternis des Mittelalters verbrannt und vergessen. Lange Zeit überlebten europäische PatientInnen Krankheiten nur deshalb, weil sie keinen Arzt aufsuchten.

Als im 19. Jahrhundert einige die damals moderne, „verschlimmbessernde“ Medizin des Aderlasses zu hinterfragen begannen, tauchte erstmals der Begriff Psychosomatik auf. Dann entdeckten Schopenhauer, Nietzsche und Freud die Psyche wieder und damit wuchs das Interesse an emotionalen Prozessen und Erkrankungen, bei denen ein klares organisches Substrat nicht ermittelt werden konnte. Oder an Krankheiten, bei denen der Organbefund Art und Ausmaß des Gesamtbildes einer Krankheit nicht wesentlich erklärte.

Integrierte Medizin

Der österreichisch-amerikanische Psychiater und Soziologe Wilhelm Reich (1897–1957), ein Schüler Freuds, erkannte schließlich, dass das „Unterbewusste“ im Wesentlichen der Körper sei. Andere beschrieben, wie unser Verhalten durch die Vererbung archaischer Handlungsmuster geprägt wird (Neumann 2004). Der Begriff „Psychosomatik“ sollte die Zusammenhänge von körperlichen und psychischen Vorgängen betonen, aber keineswegs zu einer Spezialdisziplin führen. Stattdessen wurde für eine andere Sicht auf die Zusammenhänge von Krankheit und Gesundheit im Wirkgefüge aller äußeren und inneren Beziehungen geworben. Dafür wurde der Begriff der „integrierten Medizin“ geprägt, der sich aber bisher kaum durchgesetzt hat (von Üxküll 1963).

Eine „integrierte Medizin“ sollte die somatischen, psychischen und sozialen Zusammenhänge von Krankheit wertschätzen (Hontschik 2013). Aber auch die Qualität der Arzt-Patient-Interaktion müsse verbessert werden. Ärzte sollten die Zeichen verstehen lernen, mit denen die Zellen, die biologischen Teil-Systeme und die Menschen insgesamt kommunizieren. Die Bedeutung, die PatientInnen ihrer Krankheit geben, und die Gestalten, in denen Störungen ihnen erscheinen, sollten wahrgenommen werden.

Tunnelblick oder Weitblick?

Medizin sollte heilende Prozesse anregen, das noch unsichere Probehandeln der Patienten ernst nehmen und sie unterstützen. In Notfällen greift sie auch heilsam ein, zum Beispiel wenn ein Kinderarzt die Problemlösung bei einem Neugeborenen mit Durchfall auf den Punkt bringt und die Infusion anlegt. Aber er sollte zeitgleich sehr komplexe Zusammenhänge wahrnehmen und versuchen, sie im späteren Verlauf zu verstehen: Warum hat die Mutter abgestillt? Ist sie überfordert? In welchen sozialen Zusammenhängen lebt das Kind? Aus solchen Fragen entsteht keine Diagnose, sondern eher eine Sicht auf Beziehungszusammenhänge, die der Frau helfen, das für sie Wesentliche zu erahnen.

Wir können eins nach dem anderen als Einzelnes, Totes, Abgetrenntes betrachten, und betonen dabei die Qualitäten der linken Gehirnhälfte. Oder wir nehmen alle Informationen gleichzeitig wahr und erkennen Stimmigkeiten oder Dissonanzen. Die besondere Qualität der rechten Großhirnhälfte, alles sofort zu erkennen, ist hocheffizient und zeitsparend. Dafür ist es nicht nötig, viele Details anzuhäufen, um das Entscheidende einer Situation zu erkennen. Wir sehen sofort und ohne Worte, ob uns ein Fremder in der U-Bahn bedrohen will oder freundlich gestimmt ist. Wir können den Gesamtzustand eines Neugeborenen wahrnehmen, wie es weint, sucht, grimassiert und atmet. Oder wir können auf das Punktsignal eines Messwertes warten, der uns beruhigt, wenn der pH nicht azidotisch war.

Beide Arten der Weltsicht, Tunnel- und Weitblick, sind nützlich, wenn sie sich abwechseln und ergänzen. In der zunehmend technisierten Medizin wird allerdings die Bewertung von Einzelwahrnehmungen intensiver trainiert als die Erfassung dynamisch-veränderlicher Zusammenhänge (McGilchrist, 2012). Für ÄrztInnen und PatientInnen scheint es einfacher zu sein, eine kleine Störung zu betrachten, die mit einem Medikament beseitigt werden kann, als gemeinsam zu versuchen, die Gesamtsituation zu verstehen, in der das Symptom aufgetreten ist, und die Möglichkeiten zu ihrer Veränderung zu prüfen. Es ist unkomplizierter, einen Blutdruck zu senken, als das Verhalten und die Verhältnisse wahrzunehmen, die dazu führen, dass ein Blutdruck steigt.

Komplexe Netzwerkstrukturen

Die Wechselwirkungen lebender Systeme sind gut untersucht. Wir können beschreiben, wie Zellen untereinander und mit den Milliarden unentbehrlicher Bakterien kommunizieren. Und wie sich daraus die Grundlagen bilden für körperliche, psychische und soziale Prozesse. Mikroben, Zellen und wie sie über Hormone, physikalische Reize, Nervengeflechte oder Immunzellen kommunizieren, sorgen für Flexibilität und Wachstum (Gesundheit) oder für Störungen oder Blockaden (Krankheit). Hirnprozesse dienen nahezu ausschließlich der Erzeugung komplexer Motoraktivität. Selbst Denken, Emotionen und Fühlen sind Muster neuraler Aktivität, die in Aktivierung von Zellen des Bewegungsapparates führen oder diese vorbereiten (Wolpert 2011). Nerv- und Effektorzellen bilden Funktionseinheiten, die sich gegenseitig beeinflussen. So hat das Bild eines lenkenden Gehirns und ausführender Muskeln mit der Realität lebender Systeme, in denen Funktionskreise schwingen und moduliert werden, nichts zu tun. Weil beispielsweise Emotionen und Mimik zusammenwirken, entsteht emotionale Blindheit, wenn die Muskulatur durch Botox gelähmt wird (Havas2010, Günther 2011). Die Ausdrucksformen muskulärer Aktivität verbinden uns dann über Spiegelneurone mit anderen Gehirnen und Körpern, die uns und die wir beeinflussen.

Wir leben in einer sehr dynamischen Welt, in der wir ständig Wechselwirkungen zu vielen Objekten eingehen, die uns verändern, sobald wir uns mit ihnen beschäftigen. Der Informationsfluss komplexer Netzwerkstrukturen lebender Zellen unterscheidet sich deutlich von einem Kran, dessen Strippen und Kabel zu einem Zentralcomputer laufen und von dort gesteuert werden. Stattdessen erzeugen Schwingungskreise unterschiedlicher Zellverbindungen Oszillationsmuster, die durch zahllose Rückkopplungen moduliert werden (Greenfield 2005, Llinás 2002, Buzáki 2012).

Körperliches, wie die Verletzung von Gewebe bei einer Geburt, äußert sich seelisch als Disharmonie, Schmerz und Leiden, während sich seelische Störungen wie eine Wochenbettdepression körperlich in starrer Mimik und Körperhaltung zeigen.

Wertschätzung der Autonomie

Im Medizinsystem stellen PatientInnen manchmal lediglich Mittel zum Zweck dar: der Erreichung von Zielen und Interessen, die von ihren eigenen unabhängig sind, oder diesen auch scharf widersprechen können. Es ist möglich, dass die Art des Handelns durch ökonomischen Druck bestimmt wird, oder – für PatientInnen ebenso nachteilig – durch mangelndes Interesse am Objekt der Handlung. Der Trend führt in die „Waren-Gesundheit“, in der das, was sich nicht vermarkten lässt, outsourct werden wird: beispielsweise in Kliniken für Psychosomatik.

Hebammen, Schwestern und ÄrztInnen steht es frei, unabhängig von der Situation, in der sie handeln müssen, im Interesse ihrer Patientinnen eine beziehungsorientierte Grundhaltung anzunehmen (Dörner Jahr). Gerade dann, wenn der ökonomische Druck groß ist, benötigt die Patientin besonders dringend eine für-sprechende Hebamme. Eine „psychosomatische“ Grundhaltung erfordert Respekt und Wertschätzung der Autonomie. Auf der Basis dieser Einstellung wäre es nützlich, die Art von Kontaktaufnahme und Gesprächsführung zu trainieren (Beispiel: Schweizer Akademie der Wissenschaften, SAMW 2013).

Es reicht nicht aus, passiv darauf zu warten, was von der Patientin wohl als Frage oder Wunsch kommen mag. Damit sich die Frau überhaupt äußern kann, muss sie sich versichern, dass sie in Sorge um das Wohl ihres Kindes und Ungewissheit über den Ausgang der Schwangerschaft, nicht weiter gefährdet wird. Dazu braucht sie Vertrauen. Dieses Gefühl vermittelt sich ihr durch die spontanen Gesten ihres Gegenübers. Sie spürt Empathie und fühlt sich berührt und angenommen. Weniger durch das, was die Hebamme sagt, sondern durch die Hinweise, die sie aus Haltung, Mimik, Blick und Stimme ableiten kann, und die ihr Offenheit, Wohlwollen und neugieriges Interesse vermitteln. Das Gelingen einer Erstbegegnung entscheidet sich in wenigen Sekunden. Gerade dann, wenn der Druck groß und die Zeit knapp ist, ist es wichtig, die ersten Sekunden optimal zu gestalten.

Eine Hebamme, die einen sicheren Kontakt zur Gebärenden aufbauen konnte, wird sich über ihre administrative Zuständigkeit hinaus verantwortlich fühlen. Sie wird sich um die Frau sorgen, sich kümmern und mit ihr kommunizieren. Gerade dann, wenn die Zeit für lange Gespräche fehlt, ist die Einstellung, etwas für die Patientin Gutes tun zu wollen, wichtig, weil sich der Frau schlagartig die Empathie der Hebamme durch Mimik, Körperhaltung und Berührung vermittelt.

Die passende Technik

Eine den Körper einbeziehende Kommunikation vertieft die Beziehung und vermittelt intensiveres Vertrauen – die Sicherheit, geborgen zu sein. Es tut gut, in einem als anonym empfundenen System einen Menschen zu fühlen, der sich einsetzt. Die Zugewandtheit der Hebamme kann sich auch als aufmerksames Abwarten vermitteln, wenn gerade nichts getan wird, die Wachheit der Hebamme aber Sicherheit vermittelt. Manchmal kann eine eher „paternalistische“ „Subjekt-Objekt-Beziehung“ erforderlich sein, wenn die Entscheidungskompetenz der Hebamme die Führung übernehmen muss, beispielsweise wenn in der Austreibungsperiode mehr Schwerkraft nötig ist und die Geburt auf dem Hocker weitergehen sollte.

In anderen, weniger akuten Situationen, wäre dagegen ein Austausch unter gleichberechtigten Subjekten angebracht, wenn im Zwiegespräch etwas gemeinsam entschieden oder ausgehandelt werden muss. Oder wenn geprüft wird, welche Möglichkeiten der Unterstützung in sozialen Netzwerken bestehen könnten. Oder wie die Art der Schwangerschaftsbetreuung aussehen sollte, und ob bestimmte Formen der Diagnostik notwendig erscheinen oder nicht. Hierbei sind auch Interessengegensätze möglich, beispielsweise hinsichtlich der Intensität der Betreuung, die im Rahmen eines stabilen Kontaktes transparent ausgehandelt werden können.

Schließlich könnte auch eine „Objekt-Subjekt-Beziehung“ im Vordergrund stehen, wenn die Frau von der Hebamme Leistungen einfordert, die diese erfüllen soll: beispielsweise hinsichtlich der Schmerzfreiheit während der Geburt. Wie mit der Frau im Rahmen einer guten, vertrauensvollen Beziehung gemeinsam gehandelt wird, kann also je nach den Erfordernissen der Situation sehr unterschiedlich sein. Die passende Technik ergibt sich aus der Qualität der Beziehung.

Bei mangelndem Kontakt entwickeln sich dagegen auf Seiten der Frau Zurückgezogenheit, Verschlossenheit oder Abwehr und auf Seiten der Hebammen oder ÄrztInnen Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit. Daraus resultiert ein Verhalten, die Begegnung mit der Patientin möglichst schnell, distanziert und fehlerfrei zu beenden, damit keine Sekundärinteressen gefährdet werden.

Die Auswirkungen zielgenauer, technischer Behandlungen (wie Ultraschall) werden meist überschätzt. Die Wirkungen gelungener Kommunikation, die Auswirkungen von Berührungen im Rahmen der Leopoldschen Handgriffe und vermeintlich unbedeutende Begleitumstände für Heilungsprozesse werden dagegen meist zu gering bewertet. Für den Erfolg einer Begleitung oder einer Behandlung sind aber oft indirekte Wirkungen entscheidend, die durch den Eingriff ausgelöst wurden (Enck 2013). Das ist für Hebammen ein alter Hut. Sie haben erfahren, dass die Art, wie eine PDA, ein Homöopathikum, ein Opiat, eine Akupunktur oder ein Spasmolytikum verabreicht wird, sich erheblich auf die Wirksamkeit auswirkt. Diese indirekten Wirkungen ergeben sich aus der Kommunikation. Sie könnten, wenn sie im Medizinsystem bekannter wären, sehr viel professioneller und zugleich transparenter eingesetzt werden (Kaptchuk 2010; Schneider et al. 2012).

Möglichkeiten schaffen

Schwangerschaft und Geburt sind Entwicklungsprozesse, die begünstigt und unterstützend begleitet werden können. Das ist die Aufgabe von Hebammen. Sie helfen, den Rahmen zu sichern, in dem eigene Entwicklungswege möglich sind. Dazu benötigen Hebammen eine psychosomatisch-soziale Grundhaltung. Und Institutionen, die sie darin bestärken, sie fördern und nicht in die innere Kündigung treiben. Die Schwangeren brauchen gerade dann, wenn Schwierigkeiten zunehmen, nicht nur Problemlöser, die Ratschläge erteilen oder intervenieren. Sondern ebenso kompetente Menschen, die helfen, Schaden abzuwenden und sich dafür einsetzen, dass die Zahl der Möglichkeiten, selbst zu handeln, steigt.

Frauen brauchen Ärzt:innen und Hebammen, die kompetent mit-fühlen, mit-nachdenken, aufmerksam da-sind und günstige Lösungswege bahnen, die die Frau, soweit möglich, selbst gehen kann.

Du glaubst „Zwei“ zu verstehen, weil du „Eins“ kennst.

Denn „Eins“ und „Eins“ sind „Zwei“. Hast du auch das „Und“ verstanden? Sufi

Literatur

- Berniker, M. et al.: Motor learning of novel dynamics is not represented in a single global coordinate system: evaluation of mixed coordinate representations and local learning. Neurophysiol. Dec 18. [Epub] (2013)

- Buzsáki, G., Silva, F.L.: High frequency oscillations in the intact brain. Prog Neurobiol. Sep. 98(3): 241–9 (2012)

- Buzsáki, G.: Rhythms of the brains. Oxford (2006)

- Cavendon-Taylor, D.: Perception content and sensorimotor expectations. The philosophical Quarterly. (2010)

- Celsus, C.: Grundlagen der Medizin. Übersetzer: Meyer-Steineg, Th. Voigtländer Verlag. Leipzig (1906)

- Dinan, T.: Regulation of the stress response by the gut microbiota: Implications for Psychoneuroendocrinology. 37(9): 1369–1378 (2012)

- Dörner K.: Der gute Arzt. Lehrbuch der ärztlichen Grundhaltung. Stuttgart (2001)

- Enck .: The placebo response in medicine: minimize, maximize or personalize? Nature Reviews, 12:191-204 (2013)

- Flusser, V.: Gesten, Versuch einer Phänomenologie. Bensheim (1993)

- Fuchs, T.: Das Gehirn ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. Stuttgart (2010)

- Greenfield, S.A., Collins, T.F.: A neuroscientific approach to consciousness. Prog Brain Res. 150: 11–23 (2005)

- Günther, M., Jäger, H.: Faltenglättung mit Botulinumtoxin. Nichts ist ernster als reine Schönheit. Der Deutsche Dermatologe. 10: 608–611 (2011)

- Havas, D. A.: Cosmetic use of botulinum toxin-a affects processing of emotional language. Psychol Sci. 21(7): 895–900. (2010)

- Hontschik, B. et al.: Auf der Suche nach der verlorenen Kunst des Heilens. Schattauer. Stuttgart (2013)

- Kaptchuk, T.J.: Placebos without Deception: A Randomized Controlled Trial in Irritable Bowel Syndrome. PLoS. Dec. 5(2): e15591 (2010)

- Llinas, R.: The I of the vortex – From Neurons to self. Bradford Book (2002)

- Llinás, R.: The prediction imperative’ as the basis for self awareness. Phil.Trans.R.Soc.B. 364:1301-7 (2009)

- Maturama, H.: Vom Sein zum Tun. Die Ursprünge der Biologie des Erkennens. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme (2002)

- Maturana, H.; Varela, F.: Der Baum der Erkenntnis: Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens. Fischer. Taschenbuch Verlag (2012)

- McGilchrist, I.: The Divided Brain and the Search for Meaning Why We Are So Unhappy 2012, e-book; . Weiter: www.iainmcgilchrist.com (2012)

- McGilchrist, I.: The Master and his Emissary – The devided Brain and the making of the western world. Hobbs (2010)

- Neumann E.: Ursprungsgeschichte des Bewusstseins. Patmos (2004)

- Ornstein, R.: The Psychology of Consciousness. New York (1997)

- Porges, S.W.: Die Polyvagaltheorie. Emotionen, Bindung, Kommunikation und ihre Entstehung. Jungfermann (2010)

- Porges, S.W.: Reciprocal influences between body and brain in the perception and expression of affect: A polyvagal perspective. In: Fosha, D. et al.: The healing power of emotions: Affective neuroscience, development, clinical practise. W. W. Norton & Company (2009)

- Rainer, O.: Von der Psychosomatik zur integrierten Medizin. Vandenhoek und Ruprecht. Göttingen (2001)

- SAMW: Kommunikation im med. Alltag. Schw. Akad. d. Wissenschaften, (2013)

- Schneider, R. et al.: Placebo forte: Ways to maximize unspecific treatment effects. Medical Hypotheses. 78: 744–751 (2012)

- Tracey, K.J.: Reflex control of immunity. Nat Rev Immunol. 9(6): 418–28 (2009)

- Unschuld, P.: Ware Gesundheit. Beck, (www.chbeck.de/fachbuch/zusatzinfos/leseprobe_ware-gesundheit.pdf). Und: Der Patient als leidender und Kunde. Dtsch Ärzteblatt. 103(17):B959-62 (2012)

- Wilson, E.: The social conquest of earth. London (2012)

- Wolpert, D. M. et al.: Principles of sensorimotor learning Nat Rev Neurosci. 2011 (12):739–51

Systemmedizin und Arzt-Patientbeziehung

Eigentlich sollte die Medizin des 19. Jahrhunderts vergangen sein.

Damals setzte sich die Vorstellung durch, es gäbe einzelne, von allem anderen abgetrennte, Krankheitsursachen. Und diese Feinde könne man bekämpfen und besiegen. Man müsse sie nur erkennen, benennen, abwehren, isolieren und vernichten. Dann sei alles wieder gut. Im Prinzip mussten dazu nur die militärischen Strategien, die sich bei der Beherrschung von Kolonien und Imperien bewährt hatten, auf die Welt des mikroskopisch kleinen übertragen werden.

Andere Überlegungen des 19. Jahrhunderts, die weniger gut zum Zeitgeist passten, gerieten in Vergessenheit. Zum Beispiel, dass Krankheit aus zerrütteten sozialen Zusammenhängen entstehe (R. Virchow), oder aus der Verdreckung der Umwelt (M. v. Pettenkofer), oder aus inneren Störungen der Lebensfunktionen (A. Béchamp), oder aus mangelhafter Pflege (F. Nightingale).

150 Jahre später erkennen wir langsam, dass eine Vielzahl von Mechanismen das gesunde Zusammenwirken von Zellen und körpereigenen Bakterien stören kann. Funktionelle Schäden entwickeln sich aus den Wechselwirkungen zahlreicher äußerer und innerer Gegebenheiten und Einflüsse, die jeweils allein für sich genommen, “relativ” harmlos gewesen wären. Die komplexen Zusammenhänge der Entstehung vieler Erkrankungen, deren Zahl ansteigt, u.a. Autismus, Asperger, Entwicklungsverzögerungen, ADHS, psychogenen Auffälligkeiten, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, Krebs oder Übererregbarkeit der Immunfunktion u.a. sind immer noch weitgehend unerforscht. In den letzten Jahren mehren sich aber die Hinweise, dass sich frühe Störungen der normalen Wechselwirkungen der Zellen im späteren Erwachsenenalter als Krankheit bemerkbar machen können (Bolton, Faa, Buzsáki 2014). Zum Beispiel wenn die Entwicklung der Schwingungsmuster des Gehirns beeinträchtigt wurde, oder die Ausprägung der genetischen Information (Epigenetik) nachteilig beeinflusst wurde, oder die Ummantelung zentraler Nervenbahnen nach der Geburt.

Bei einer Erkrankung wie Asthma sind Interaktionen tausender Gene beteiligt, deren Funktion durch eine Vielzahl von Faktoren und die Interaktionen zwischen Ihnen beeinflusst und gestört werden können (Gustafson 2014). Im Zusammenhang von Parkinson- und Alzheimer-erkrankungen werden zwei mögliche Zeitpunkte schädigender Ereignisse diskutiert: die “Two-Hit” Hypothese (Faa 2014). Danach muss ein schädlicher Einfluss in der Schwangerschaft nicht unmittelbar nach der Geburt zu Erkrankungen führen, kann aber eine Schwächung der Anpassungsfähigkeit des Kindes bewirken, und damit im Erwachsenenleben die Entstehung von Krankheit begünstigen.

Gesundheit wird deshalb heute zunehmend als eine dynamisch-elastisch-anpassungsfähige Balance beschrieben: gekennzeichnet durch einen Rhythmus dämpfender und aktivierender Zellen, die sich in einem ausgewogenen Ökosystem von Bakterien, Viren und vielen nicht-lebenden Umweltfaktoren ständig erneuern und wachsen (Matteloni 2012, Maynard 2012, Jones 2014). Krankheit entstehe dann, wenn die Belastungen zu groß werden, oder das Zusammenspiel zwischen inneren und äußeren Funktionen und Lebensformen gestört ist (Belzer 2014).

Das Verständnis für die komplexen System- und Entwicklungszusammenhänge der Realität, für die vielen Möglichkeiten sie negativ zu beeinflussen und für die Folgen, die sich daraus ergeben, beginnt gerade erst zu entstehen. (Barabasi 2011, Gibbs 2014, Benedetti 2013).

Es wird zunehmend deutlich, dass unterschiedliche Patientinn/en sehr verschiedene Formen der Unterstützung und Behandlung benötigen. Die Medizin müsste also personalisiert werden, da offenbar jede Krankheits-Situation einzigartig ist (Eisenstein 2014). Das gilt auch bei lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Krebs, da sich eine optimale Chemotherapie u.v.a. auch dem genetischen Profil der Patientinnen passen sollte (Pemovska 2013).

Die Verarbeitung der unzähligen Fakten, Informationen und Begriffe, die auf Ärztinn/en einströmen, erfordern neuartige Strategien, die man als „Landkarten malen“ bezeichnen könnte. Gemeinsam ist diesen innovativen Techniken (Translationales Mapping, System-Biologie, Semantisches Web) die Erkenntnis, dass bei jedem Zusammenhang viele unterschiedliche Expertinnen sehr unterschiedliche Sichtweisen haben können. Alle diese „Landkarten“ sind gleichermaßen bedeutsam und könnten, so als würde man Klarsichtfolien übereinanderlegen, ein Gesamtbild ergeben. (Ruttenberg 2007, Blaum 2013, Deus 2008).

Mediziner sollten also psycho-soziale, genetische epigenetische, mikrobiologische, psycho-somatische, umwelttoxikologische und pharmakologische Informationen gleichzeitig wahrnehmen, und zudem über einen kompletten Überblick über alle wichtigen Studien und Leitlinien verfügen. (Bousquet 2014)

Das aber ist unmöglich. – Oder?

Jeder heutige Laptop würde bei dem Versuch abstürzen, die Billiarden der Verknüpfungsmöglichkeiten aller seiner Datenbankinhalte zu bewerten. Vielleicht wären aber Quanten-Computer dazu fähig. Der leistungsfähigste und vor allem serienmäßig gebaute Rechner dieser Art ist der menschliche Körper. Seine Zellen stehen in ständiger Kommunikation untereinander und in Beziehung all dem was sie umgibt. Mit seinem hochleistungsfähigen Beziehungsorgan Gehirn (Fuchs 2010) ist er im Prinzip in der Lage, das was gerade entsteht ohne Zeitverzug unmittelbar zu erfassen und auch sinnvoll zu beeinflussen. Würde das Gehirn nur auf Einzelinformationen reagieren und daraufhin Befehle erzeugen, kämen wir fast immer zu spät. Dagegen gleicht das, was Sinnes-, Nerven- und Bewegungs- und Stoffwechsel-Zellen erzeugen, eher den Klängen von Instrumenten, deren Musik und Rhythmen sich schlagartig verändern können.

Eine Patientin z.B. kann hoffnungsfroh gestimmt sein, weil sie einen Besserung ihres Leidens erwartet. Sie betritt ein Behandlungszimmer und fühlt sofort, dass ihr „dieser Arzt“ nicht sympathisch ist. Weil er durch seine Haltung und seinen Gesichtsausdruck signalisiert, dass er gerade an etwas anderes zu denken scheint, und deshalb unfähig ist, eine unmittelbare Blick-Beziehung zur Patientin herzustellen. Das Gefühl der Patientin schlägt damit unvermittelt von „interessiert-hoffend“ auf „misstrauisch-abwehrend“ um. Sie wird sich diesem Arzt nicht mehr offenbaren. Deshalb wird Wesentliches nicht zur Sprache kommen und die getroffene Diagnose wird, vielleicht auf der Basis von Laborwerten, die Situation nur zum Teil erfassen.

Es wäre günstig, schlagartig „Alles“ zu verstehen

Das ersparte unnötige Mühen und Zeit. Aber wie sollte das funktionieren?

Im Prinzip wäre der Schritt dazu einfach. Die Funktion des Gehirns muss nur von „Analog-“ auf „Quanten-Computer“ umgeschaltet werden. Der griechische Philosoph Epiktet nannte das, „die Einstellung zu den Dingen verändern“. Die „analoge“ Denk-Strategie des Gehirns besteht darin, „die Dinge“ eins nach dem anderen zu analysieren und zu bewerten, um sie anschließend zu manipulieren. In der schlagartigen „Quanten-Funktion“ enthalten die Schwingungsmuster des Gehirns alle Billiarden Einzelinformationen gleichzeitig: des Gesehene, Gehörte, Gefühlte, Erspürte, Erinnerte usw. Die innern Bilder erfassen sofort das Wesen einer Gestalt, erkennen einen Sinnzusammenhang und entdecken Unstimmigkeiten. Etwa so wie ein Musiker, der darauf lauscht, wie sein Instrument in einem bestimmten Konzertsaal klingt.

Weil beide Arten die Welt zu betrachten, die Analog- und die Quanten-Funktion des Gehirns, gleich nützlich sind, besitzen wir unterschiedliche Hirnfunktionen, die je nachdem was nötig ist, die Führung übernehmen können (Gilchrist 2012).

Eine Ärztin kann z.B. Expertin für „Gallensteine“ sein, oder auch schlagartig erkennen, dass vor ihr ein Mensch sitzt, der lebt. Der Patient erwartet von der Ärztin beides, Detailkenntnis und Verständnis für seine gesamte Situation. Um zwischen beidem zu wechseln, muss sie ihre Einstellung verändern können. Denn für die Situation des Patienten wäre sie plötzlich keine Expertin mehr. Angesichts des Menschen verliert „der Gallenstein“ an Bedeutung, während die Bescheidenheit der Ärztin zunimmt: Sie erkennt vor sich einen anderen Experten, den Patienten, der seine Situation deutlich anders erfährt und beurteilen kann.

Aus ärztlichen Beziehungen, die durch Aufmerksamkeit und Empathie geprägt sind, kann sich etwas entwickeln. Dabei gewinnt die Art an Bedeutung, wie es in die Zukunft wachsen kann, und die Vergangenheit des Problems, das jetzt beseitig werden soll, verliert an Dringlichkeit.

Eine „Krankheit“ in einen „Menschen“ zu verwandeln, ist für viele, der im Medizindenken des 19. Jahrhunderts trainierten Ärztinn/en ungewohnt. Trotz des immer größeren Schatzes an Einzelwissen wird Ihnen aber zunehmend klar, dass die Komplexität der Realität sich ins Unendliche ausdehnt. In anderen Lebensbereichen können Menschen damit sehr gut umgehen: Zum Beispiel kann ein erfahrener Segler „intuitiv“ ein ideal zu Wind und Wellen passendes Verhalten finden. Dabei erfasst er den Zusammenhang der Situation mit allen Informationen zu seinem Boot (das Innere) und zu allem was darauf wirkt, wie Wind und Wellen (das Äußere). Und weil er sich der Situation anpasst, tut er genau das, was sinnvoll ist. Ein Nachdenken über Einzelfaktoren (exakte Windstärke der Böe, Wellengang, Dehungsgrad des Mastes …), würde ihn nur stören und behindern.

Die „medizinische Wissenschaft“ kennt sich zurzeit mit wirksamen Strategien zur Beeinflussung lebender (komplexer) Systeme noch nicht besonders gut aus. Stattdessen wird meist versucht, die Systeme zu beherrschen, d.h. sie gedanklich in Maschinen zu verwandeln, die als Objekte repariert werden können.

Eine systemische Medizin, die auf Zusammenhänge und deren Entwicklungen wirkt, müsste dagegen verfolgen, wie sich das Gesamtsystem „Mensch“ in seinen Beziehungen entwickelt. Sie könnte „durch die Augen der Patienten“ beobachten, wie sich Lebensqualität verändert. Oder sie könnte Verhaltensänderungen anregen (z.B. weniger „Doktor-Hoppen und Pharma-Shoppen“ oder weniger Suchtmittel). Oder sie könnte darauf wirken, wie sich die Verhältnisse, zum Beispiel im Umfeld der Familie, gesundheitsförderlicher gestalten. Um solche Strategien zu messen, müssten neue Instrumente entwickelt werden, da die bisherigen Studien eher beschreiben, wie sich wenige einzelne Faktoren verändern. Nun müssten Entwicklungen, Veränderungen und Wachstum beobachtet werden, und das erfordert ganz neue wissenschaftliche Methoden (Relton 2010).

Die neuen Techniken der Informationsverarbeitung werden Ärztinn/en dazu zwingen, die komplexe Realität von Systemen und deren Beziehungen stärker wahrzunehmen. Die Sorge um Patienten (Care) wird deshalb langfristig ebenso wichtig werden, wie die Behandlung (Cure) (Benedetti 2014). System-Medizin könnte also, sofern sie sich auf Empathie und Beziehung gründet, tatsächlich zu einer neuen Qualität der Arzt-Patient-Kommunikation führen.

Complexity in Health Care

- Plsek P et al: The challenge of complexity in health care, BMJ 2001, 323:625-628

- Wilson t et al.: Complexity and clinical care, BMJ 2001, 323:685-688

- Plsek P et al: Complexity, leadership and management in healthcare organization, BMJ 2001, 323:46-749

- Fraser S et al.: Coping with complexity: educating for capability. BMJ 2001, 323:799-803

Weitere Literatur

- Babenko et al: Stress-induced Perinatal and Transgenerational Epigenetic Programming of Brain Development and Mental Health. Neurosci Biobehav Rev. 2014 Nov 24;48C:70-91.

- Barabasi AL et al: Network Medicine: A network-based approach to human disease. Nat Rev Genet 2011, 12:56-68

- Belzer C et al (2014). Dynamics of the Microbiota in Response to Host Infection. PLoS One. 2014 Jul 11;9(7):e95534. . eCollection 2014.

- Benedetti F: Placebo Effects: From the Neurobiological Paradigm to Translational Implications, Neuron 2014, 84:623-637. Benedetti F: Placebo and the New Physiology of the Doctor-Patient-Relationship, Physiol Rev 2013, 93(3):1207-46

- Blaum W et al.: Auf dem Weg zum Web 3.0, GMS 2013, 30(1), 16 Seiten

- Bolton JL et al.: Developmental programming of brain and behavior by perinatal diet: focus on inflammatory mechanisms. Dialogues Clin Neurosci. 2014 Sep;16(3):307-20.

- Bousquet J et al: Systems Medicine Approaches for the Definition of Complex Phenotypes in Chronic Diseases and Ageing. From Concept to Implementation and Policies, Current Pharmaceutical Design 2014, 20(38):5928-5944

- Buzsáki, G. et al.: The log-dynamic brain: how skewed distributions affect network operations, Nature Reviews. 15:264-278, www.nature.com/reviews/neuro (2014), Buzsáki, G. et al.: Brain rhythms and neural syntax: implications for efficient coding of cognitive content and neuropsychiatric disease, Dialogues in Clinical Neuroscience 14:345-67, www.buzsakilab.com/content/PDFs/BuzsakiWatson2012.pdf (2012), Buzsáki, G. et al.: High frequency oscillations in the intact brain. Progress in Neurobiology. 98:241–229, www.buzsakilab.com/content/PDFs/BuzsakiWatson2012.pdf (2012)

- Deus HF et al: A semantic web management model for integrative biomedical informatics, PLOS one 2008, 3(8)e2946

- Eisenstein M: Personalized medicine: Special Nature 2014, 513, S8–9

- Faa G et al: Fetal programming of the human brain: is there a link with insurgence of neurodegenerative disorders in adulthood? Curr Med Chem. 2014;21(33):3854-76, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24934353

- Flannery B et al: Early Estimates of Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness – United States, January 2015, MMWR 2015, 64(1):10-15

- Fuchs T: Das Gehirn ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. Kohlhammer 2010

- Gibbs WW: Medicine gets up close and personal. Nature 2014, 506:144-145

- McGilchrist I: The Master and his Emissary (2010), The Divided Brain and the Search for Meaning Why We Are So Unhappy (2012)

- Gustafsson M et.al: Modules, networks and systems medicine for understanding disease and aiding diagnosis,Genome Med. 2014; 6(10): 82

- Gustavson M et al: Modules, networks and systems medicine for understanding disease and aiding diagnosis, Genome medicine 2014, 6:82, http:genomemedicine.com/content/6/10/82

- Jones ML et al (2014): Emerging science of the human microbiome. Gut Microbes. 2014 Jul 11;5(4). [Epub ahead of print] Volltext:

- Matteloni, G. et al.: The vagal innervation of the gut and the immune homeostasis. Gut. 0: 1–9 (2012)

- Maynard C et al.: Reciprocal interactions of the intestinal microbiota and the immune system, Nature Review. 489:231-241 (2012)

- Pemovska T et al.: Individualized Systems Medicine Strategy to Tailor Treatments for Patients with Chemorefractory Acute Myeloid Leukemia, 2013 Cancer Discov; 3(12); 1416–29

- Relton 2010: Rethinking pragmatic randomised controlled trials: introducing the “cohort multiple randomised controlled trial” design: BMJ 2010;340:c1066

- Ruttenberg A, Clark T, Bug W, et al. Advancing translational research with the Semantic Web. BMC Bioinformatics 2007; 8: S2

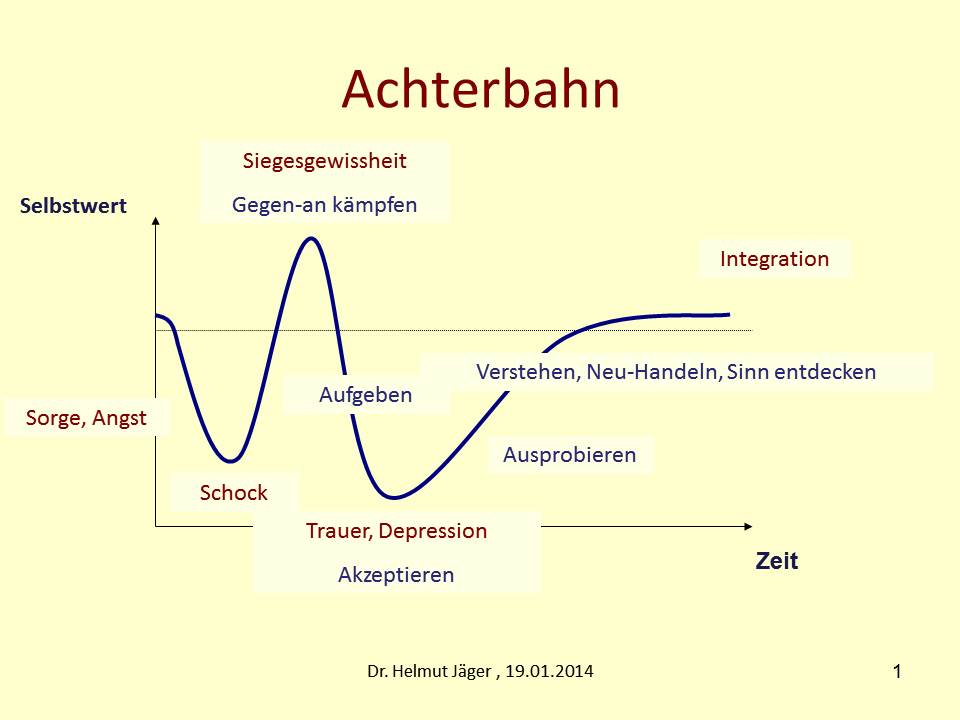

Emotionale Achterbahn

Manche Diagnosen katapultieren uns in Gefühls-Achterbahnen.

Zum Beispiel, wenn auf eine ängstlich-bange Frage („Was ist es?“) eine schreckliche Gewissheit folgt. Oder wenn alle Tests negativ ausfallen, aber die Krankheit bleibt. Solche unerklärbaren Gefahren sind noch schlimmer als eine „schreckliche Gewissheit“. Die eröffnete zumindest die Chance etwas zu besiegen. Damit der Kampf überhaupt beginnen kann, muss eine Krankheit einen Namen erhalten. Erst dann entsteht Gewissheit, dass der Sieg in erreichbare Nähe rückt.

Ist die Diagnose dann erstmal gestellt und die Strategie der Problemlösung besprochen, zieht die Gondel der Achterbahn hoch in manchmal euphorische Höhen. Glaube und Hoffung vermitteln Zuversicht: Bald wird es überwunden sein.

Von dort folgt der Absturz, wenn das Chaos nicht beherrscht werden kann. Ein Fall in einen erneut diagnoselosen Zustand. In eine unerklärbare Realität außerhalb des Bekämpfungs-Modells, das sich offensichtlich als untauglich erwiesen hat. Ein schreckliches Gefühl. Viele Verzweifelte suchen dann panisch nach anderen Modellen und Diagnosen im bunten Gesundheitsmarkt, die sie schnell in eine neue Bekämpfungs-Euphorie führen sollen. Das ist dann die Zeit für Doktor-Hopping, Pharma-Shopping und CRAP (engl.: „Für Konsumenten empfängliche alternative Produkte“).

Wenn auch das nichts hilft, oder die Situation nur weiter „verschlimmbessert“ wurde, folgt der Zusammenbruch. Die Ursache konnte offenbar nicht erfolgreich bekämpft werden, weil es viele Ursachen und gestörte Zusammenhänge gab, die in kein medizinisches Modell zu passen scheinen. Die Betroffenen rutschen dann in ein psychisches Tief, das ausgeprägter sein kann, als der Schreck der ersten Diagnose. Ein Zustand unerträglicher Depression. Sie „haben“ dann keine Krankheit mehr, sondern sie „sind“ krank. Darin liegt der Keim einer Verwandlung der scheinbar hoffnungslosen Situation: im Akzeptieren von dem, was sich nicht ändern lässt. Gerade weil das Bekämpfen nicht mehr weiterführt, kann eine Situation angenommen werden. Erst dann werden die Möglichkeiten deutlich, die sich noch bieten. Das Problemlösen mit Tunnelblick ist gescheitert, aber offenbar ist noch kein Ende eingetreten. Also kann das Puzzle neu sortiert werden. Vielleicht sind da doch noch winzige Chancen. Dann beginnt die Zeit des Ausprobierens und schließlich eines erneuten Wachstums aus der Krise heraus. Neue Erfahrungen werden gemacht, die schließlich dazu führen, dass die Situation verstanden werden kann, mit all den kleinen Spielräumen und den begrenzten Möglichkeiten, die sie bieten.

In der emotionalen Achterbahn wird reflexhaft nach Problemlösern gesucht. Sie sollen „Es“ so schnell wie möglich „wegmachen„. Gute Ärzte/innen sollen die Ursachen benennen und Heilung bewirken. Das ist häufig (z.B. bei Krebs oder Unfällen) auch dringend nötig. Aber Problemlösungen allein reichen nicht aus.

Nötig sind zugleich aufmerksame Begleiter, die (unabhängig von Therapieentscheidungen) helfen, ein gefährlich überschießendes „Auf und Ab“ der Emotionen abzufedern. Gerdade in schwierigen Situationen brauchen Betroffene

- Unterstützung, wenn der Selbstwert im freien Fall abstürzt, oder

- Konfrontation, wenn die Bekämpfungseuphorie zu groß und der Tunnelblick zu eng werden, oder

- Förderung, wenn sich zarte Ansätze für neues Wachstum zeigen, oder

- Forderung, wenn der Ausstieg aus der Talsohle nur sehr zögerlich erfolgt.

Heilende Hände

Computer können vieles besser als Menschen: z.B. die richtigen Antworten aus einer Datenbankherauspicken. Dafür können elektronisch gesteuerte Maschinen nicht tasten, fühlen oder elegant mit Dingen umgehen. Computer errechnen Schachzüge, die Weltmeister ins Schlingern bringen, aber sie versagen kläglich gegenüber den Fertigkeiten kleiner Kinder, die Schachfiguren spielerisch und scheinbar sinnlos über das Brett schieben.

Die Hand ist eines der wichtigsten Kommunikationsorgane des Menschen. Sie fühlt ertastend in etwas hinein, offenbart sich gestikulierend und vermittelt berührend Aufmerksamkeit, Anteilnahme, Mitgefühl und Sicherheit.

Allerdings werden die Techniken der Informationserhebung durch die Hände in der Medizin zunehmend durch sehr genaue bildgebende Verfahren abgelöst. Der räumliche Eindruck, der durch die Hände im Inneren eines Untersuchers entsteht, verblasst gegenüber bunten zwei-dimensionalen Bildern, die auf Papier gedruckt werden können. Diese technische Brillanz elektronischer Medien verändert die Arzt-Patient-Kommunikation: abstrakte Einzelmesswerte erhalten ein größeres Gewicht gegenüber der Beurteilung eines ganzen, sinnlich wahrgenommenen Körpers. Eine vertrauensvolle Verbindung zu Patient*innenkann sich dann nur noch auf Stimme und Mimik gründen.

Wenn sich aber die Medizin vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklungen von System-physik und System-biologie von dem mechanisch-interventionistischen Denken des 19. Jahrhunderts lösen sollte, würde auch die Kommunikation mit den Händen wieder an Bedeutung gewinnen.

Angehende Ärzt*innen im Umgang mit Ihren Händen zu trainieren, ist schwieriger geworden, da sie in ihrer Kindheit oft weniger Erfahrungen mit gewandten Handbewegungen machen konnten, als die Generationen vor ihnen. Folglich müssten in der Ausbildung medizinischer Berufe die manuelle Ausbildung erheblich intensiviert werden. Denn Hände, die heilsam wirken sollen, müssen wesentlich mehr tun, als Objekte verändern oder bearbeiten.

Eine tastende Hand reicht mit ihrem Sinnessystem heraus. Bevor sie das tut, entsteht eine Vorstellung von dem, was berührt werden soll. Und dann folgt zunächst eine aktive Bewegung zum Untersuchungsgegenstand hin. So als würde ein Blinder seinen Stock ausstrecken. Dann sucht er Kontakt, so leicht und störungsfrei wie möglich. Er nimmt die feinen Vibrationen seiner Stockspitze wahr, die in ihm ein Bild der Umwelt entstehen lassen. Er spürt und fühlt mit dem Stock, und nicht etwa mit der Handfläche, die den Stock hält. Weil alle Bewegungsmelder seines Körpers beteiligt sind, entsteht der Eindruck, die Stockspitze sei ein Teil seines Körpers. Damit ein solches „Herausreichen“ optimal gelingen kann, ist es unerlässlich, den eigenen Körper zu entspannen.

Eine Ärztin, die ein Baby untersuchen will, muss ihre Hand zuerst dem Kind nahebringen und sich vorstellen, wie es wäre, wenn sie es berühren würde. Dazu muss sie (vor der Berührung) eine Atmosphäre vermitteln, in der Vertrauen entstehen kann, denn wenn das Baby die Hand als Gefahr empfände, wäre anschließende die Informationsausbeute wegen der Abwehrspannung des Kindes sehr mager. Viele bevorzugen deshalb elektronische Untersuchungsmethoden, weil die selbst dann Bilder liefern, wenn der Patient nicht kooperieren will. Untersuchen aber die Hände, muss der eigene Körper vor der Berührung entspannen: die gesamte Haltung, die Schulter, den Ellenbogen, das Handgelenk, die Finger. Erst dann kommt es zum Kontakt, bei dem die einzige Kraft, die zu wirken scheint, die Schwerkraft ist. Es entsteht eine für beide Seiten angenehme Berührung, aus der sich über die Hand ein Dialog entwickeln kann.

Die Gestik der Hand reicht weiter hinaus in den ganzen Körper des anderen, und sie fühlt viel mehr als den zu untersuchenden Körperteil, sie nimmt wahr, wie sich die Psyche des anderen loslässt, und sich Spannung verliert. Umgekehrt wirkt die Bewegung des anderen, z.B. infolge seiner Atmung, in die Untersucherin und beeinflusst sie. Denn auch der Andere wird befähigt, fühlend in die Untersucherin, „hinauszureichen“. Es ist so, als flössen zwei Informationsströme gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung: hinaus und hinein gleichermaßen. Gelungene Verbindung ist immer wechselseitig. Im Bereich der Berührung verschwimmen die klaren Grenzen, und aus Trennung wird Gemeinsamkeit. Die Hand und die Fläche auf der sie ruht, werden zu einem System, dass sich verändert, und das in seinen nunmehr inneren Beziehungen wechselwirkt.

Erfahrene Handwerker benötigen sehr wenig Zeit, um sich mit dem, was sie gestalten wollen, zu verbinden, und um sich gewandt zu bewegen. Die resultierende Gestaltungs-Kunst erstaunt, weil sie mühelos erscheint. Wer solche Erfahrungen noch nicht gemacht hat, wird versuchen, mehr oder weniger geschickt zu hantieren oder zu manipulieren. Dabei bleibt ihm das Objekt, das verändert oder untersucht werden soll, fremd und von seinem Subjekt getrennt. Das mag zur Erreichung von Zielen reichen, aber das Ergebnis ist oft unschön.