Krankheit (Tinnitus, Immunstörung u.a.)

Inhalt

- ME/CFS, Post-Covid, Post-Vac

- Tinnitus

- Ist es Krebs?

- Zu viel Chemotherapie?

- Immunstörungen

- Erst die Diagnose, dann die Therapie?

ME/CFS, Post-Covid, Post-Vac

Tinnitus

Das Ohr (selbst) hört nichts

Das Hörorgan verwandelt Luftbewegungen in elektrische Signale. Mathematisch genau. Diese Nervenimpulse werden weitergeleitet in das Mittelhirn. Dort werden sie mit den Signalen vieler anderer Informationsquellen verschaltet.

In der Hör-Region des Großhirns wird dann geprüft, ob die einströmenden Frequenz-Muster aufgrund der bisherigen Lebenserfahrung als Harmonien, Klänge oder Gefahrensignale gedeutet werden müssen. Das Gehörte erhält eine Bedeutung. Es wird in einen Zusammenhang eingeordnet. Es wird beachtet und aufmerksam verfolgt. Handelt es sich dagegen nur um sinnlose Hintergrundgeräusche, wird der Datenmüll schnell wieder gelöscht.

Der Augensinn konstruiert, wie die „Welt da draußen“ aufgrund der Erfahrung wohl aussehen mag. Zum Beispiel „sehen“ wir an einer Netzhautstelle, an der wir absolut nichts sehen können, bruchlos den üblichen Hintergrund (Blinder Fleck).

Das Ohr dagegen gibt die Rhythmen der Umwelt unverfälscht wider. Daher glaubten früher viele Philosophen, dass sich der Zugang zur Natur durch das Ohr besser erschließe.

Mehr

Wir hören Erinnerungen

Kaum nehmen wir Gekläffe wahr, tauchen innere Bilder von Kötern, und das Wort „Hund“ auf. Manchmal hören wir auch innere Stimmen, die uns an Personen erinnern, die uns Geschichten erzählten, oder wir summen zur Melodie von „Ohrwürmern“, die sich nicht vertreiben lassen.

Erst wenn dieses Erinnerungs-Gewusel abflaut, nehmen wir in Ruhe leise Hintergrundgeräusche wahr, die sonst mit anderen Nervenimpulsen überdeckt werden. Und wenn auch die ohne Bedeutung bleiben können und wir zu dösen beginnen, hören wir vielleicht das Grundrauschen des Innenohres oder sogar den Puls des Herzens.

Säugetiere hören (meist) wenig.

Es sei denn, sie hören sehr genau hin. Und nur dann, wenn es wirklich wichtig ist.

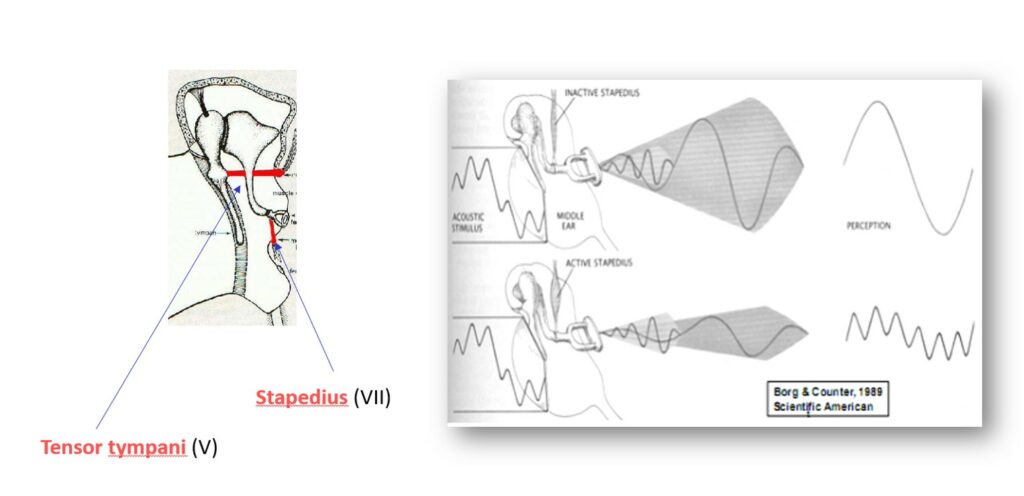

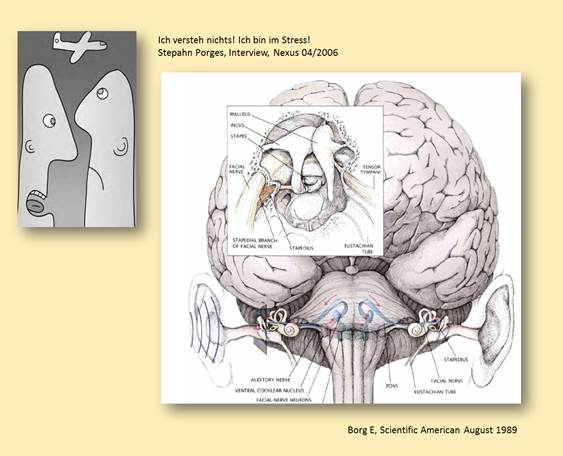

Im Mittelohr höherer Säugetiere befinden sich zwei Muskeln, deren Aktivität dafür sorgt, dass wir nur die Schwingungen im Bereich vertrauter Stimme wahrnehmen (Borg 1989). Sie werden von Nerven versorgt, die reflexhaft mit Hirnfunktionen verbunden sind, die Stressreaktionen dämpfen. Beide gehören zu den sogenannten Kiemenbogen-Nerven, die bei Säugetieren bei sozialer Kommunikation benötigen. Beim Menschen versorgen diese Nerven die Gesichtsmuskulatur, die Gesichts- und Kopfhaut, die Feineinstellung des Halses, den Kehlkopf, den Rachenraum und die Steuerung von Herz, Atmung und autonomem Nervensystem.

Direkt beeinflusst wird die Aktivität dieser Kiemenbogennerven durch das Neurohormon Oxytocin, das schon bei Kleinsäugetieren im Mittelhirn ausgeschüttet wird, wenn ihre Babys Pieps-Laute von sich geben. Mama hört dann das in dieser Situation Wesentliche und kann das Geschnatter anderer Nervenzellen in sich dämpfen (Shen 2015). das Hormon hilft dabei, Reizüberflutungen einzugrenzen, um sich auf essenzielle, soziale Beziehung konzentrieren zu können. Und es regt so auch die Funktion der Kiemenbogennerven an, die Herz- und Atemfunktion weiter beruhigen. (Porges 2014)

Wer genau zuhört, hört also nur vergleichbar wenig, denn sie oder er lauscht dann nur dem Frequenzbereich der menschlichen Stimme. Das entspannt: Kaum gibt sich ein Kind der vertrauten Stimme der Oma hin, fühlt es sich wohlbehütet und kann selig einschlafen.

Kaum gibt sich ein Kind dem vertrauten Schlaflied der Oma hin, fühlt es sich wohlbehütet – und schläft selig ein.

Graphiken: Borg Scientific American 1989.

Die Stecknadel fallen hören

Schlangen und Krokodile hören (im Gegensatz zu Säugetieren) immer alles, und reagieren darauf, indem sie sich totstellen oder wegtauchen oder angreifen oder fliehen. Säugetiere können das auch, wenn (in Gefahr) Kommunikation für sie gerade keinen Sinn mehr macht. In diesem Alarmzustand würde eine Maus genau auf jeder Geräusch achten. Denn für ihr blitzschnelles Handeln wäre es nötig zu ergründen, ob das Geraschel von einem Vogel stammt oder von einer anderen „süßen“ Maus oder von einer „bösen“ streunenden Katze. Diese Art des Stress-Hörens kann kurzfristig Leben retten, aber auf Dauer ist das Gehirn mit dieser Geräusch-Überlastung völlig überfordert.

Klingeln, Pfeifen oder Wolken im Ohr

Wird der Körper in Bedrohung auf Kampf oder Flucht vorbereitet, erschlaffen die Mittelohrmuskeln, oder sie können sich, wenn dieser Zustand sehr lange anhält, verkrampfen. In diesen Fällen meldet das Ohr Informationen über Schwingungen, die keinen Sinn ergeben. Wenn diese unklare, bedeutungslose Geräusch-Information nicht gelöscht werden kann, werden sie als „Klingeln“ oder „Pfeifen“ wahrgenommen: als Tinnitus. Die Schwelle der Geräuschwahrnehmung wird gesenkt und schon vorher bestehendes rauschen wird „demaskiert“. (Guitton 2012)

Wenn dann schließlich das Gehirn eine Kakofonie viel zu viel chaotischer Signale (oder zu lauter Geräusche) gar nicht mehr verarbeiten kann, schalten die Großhirnregelkreise das Ohr ganz ab: Hörsturz.

Solche Störungen des wichtigen Hör-Sinnes lösen weiter heftigen Stress aus, oder auch Panik: Dann wird krampfhaft nach Wunderpillen gesucht, die das Problem „jetzt sofort“ beseitigen sollen. Aber „gegen das Problem ankämpfen“ verstärkt es oft weiter und führt zu noch heftigerem Stress.

Infusionen helfen in solchen Situationen, weil sie die Betroffenen „aus dem Verkehr ziehen“. Das langsame, langweilige „Vor-sich-hin-tropfen“ verhindert, dass die Betroffenen in ihrem Ärger so weitermachen wie bisher. Was die Flüssigkeit in der Flasche enthält, ist belanglos, solange man daran glaubt, dass es helfe. Wer aber in der Lage wäre, zu Hause alle elektronischen Geräte abzuschalten, sich in ein verdunkeltes Zimmer zu legen und absolut nichts zu tun, würde einen ähnlichen (oder intensiveren) Effekt erleben.

Tinnitus-Tipps

Günstig:

- Verkrampfungen sehr ernst nehmen

- den Ort, an dem das Problem entstand, verlassen

- Panikreaktionen beruhigen

- Vertraute und vertrauenswürdige Hilfe suchen

- Sich in Sicherheit begeben

- Elektronik abschalten

- Nicht-Rauchen, Nicht-Ablenken, Nicht-Betäuben

- Darauf hören, was innere Alarmsignale vermitteln

- Zulassen, dass sich verkrampfte Muskel lösen können

- Ruhen, bis der Krampf etwas nachlässt

- Reden und noch wichtiger: jemandem zuhören

- Langsam (nicht zu früh) wieder vorsichtig bewegen und belasten

Ungünstig:

- Problemlöse-Gezappel: Pharma-Shopping und Doktor-Hopping

- Sich (elektronisch) ablenken

- Rauchen (auch Dampfen, Shisha etc.), Alkohol, Drogen, unnötige Medikamente

- Weitermachen wie bisher

- Stress mit Stress bekämpfen

Besonders günstig:

Ausrichtung der Aufmerksamkeit nach innen:

- annehmen, spüren, fühlen, lauschen

- sich selbst wahrnehmen und auf sich hören

Langsame, entspannende, krampflösende Bewegung

- Passiv: professionelle Berührung und Massagen

- Aktiv: zarte-drehende Dehnungen unter Anleitung

Den Atem beruhigen

- beachten und zulassen

- gleichmäßig und tief fließend

Das Gemüt beruhigen

- sich wohl wollen, und

- Verhaltensmuster, die zum Problem geführt haben, erkennen und verstehen (ohne sie sofort ändern zu wollen)

Lass dich, das ist dein Bestes. Meister Eckhart

Abklärung seltenerer Ursachen von Tinnitus:

- Knalltrauma durch plötzliches sehr lautes Geräusch

- Sehr laute Dauerbeschallung (Disco-Beschallung, Fabrikhalle, …)

- Mechanische Störung der Mittelohrfunktion (Infektionen, Verletzung)

- Erkrankungen des Innenohres (z.B. nach lang einwirkenden Lärmschäden, bei altersbedingter Hörminderung oder bei Menière-Krankheit)

- Erhöhter Blutdruck (verschiedener Ursache)

- Blutarmut (Anämie)

- Erkrankungen der Halswirbelsäule, insbesondere der obersten Gelenke

- Bandscheibenvorfall und Dauerschmerz

- Psychische und psychiatrische Erkrankungen, insbesondere solche, die Stammhirnfunktionen beeinträchtigen, ggf. im Zusammenhang von Arzneimitteln oder Gebrauch von Suchtmitteln (Alkohol, Rauchen, Drogen)

- Stoffwechselerkrankungen

- Gutartiger Tumor des Hörnervs: Akustikus-Neurinom

- Störungen der Nervenweiterleitung, bei neurologischen Erkrankungen

Behandlungsmöglichkeiten

In jedem Fall sind therapeutische Gesprächssituationen wichtig, in denen sich Patient*Innen aufgehoben fühlen und vertrauen können. In verständnisvoller Kommunikation können Zusammenhänge deutlich werden, und Möglichkeiten, wie sie günstig beeinflusst werden können. U.a. durch körperliche Entspannung, der (wie von selbst) die psychische Gelassenheit folgen wird.

Spezifische Wirkungen häufig angewandter Methoden nicht belegt:

- Infusionen

- Kurzwellenbestrahlung

- Trommelfellmassage über die hyperbare Sauerstoff-Therapie, die Ozon-Applikation

- Laser-Therapie

- Neuraltherapie (HNO)

- Pharmakologische Anwendungen von durchblutungsfördernde Substanzen, Vitamin-Präparaten, Cortison und Spurenelementen

Angepriesen werden viele „Magic shotguns & Magic bullets“, die gegen angeblich krankheitsverursachende Zusammenhänge gerichtet seien. Ob sie mehr nutzen, als schaden, ist dann meist nicht belegt.

Bestimmte Verfahren, wie „Repetitive transkranielle Magnetstimulation“, „Transkutane Nervenstimulation“, „Neurofeedback“, „Stimulation des auditorischen Kortex“ sollen nach einzelnen Untersuchungen günstig wirken. Meist haben aber solche „spezifisch-wirkenden“ Verfahren keine höhere Gesamt-Wirkung als systemische (Kur-)Verfahren, die die Betroffenen als ganze Menschen beeinflussen wollen.

Eine Besserung des Tinnitus kann auch darin bestehen, das störende Geräusch zu integrieren. Die Hör-Rinde soll dann aktiv lernen, das Störgeräusch zu überlagern und so die Wahrnehmung scheinbar zu unterbrechen. In diesem Fall wäre das Ohrgeräusch im Alltag verschwunden, könnte aber wieder auftreten, sobald die Alltagsaufmerksamkeit nachlässt, z.B. bei Erschöpfung oder bei erneutem Stress. Einige therapeutische Programme oder Geräte trainieren diese Funktion der Tinnitus-Überlagerung. Sie wirken ggf. lindernd, wenn stressbedingte Störungen der Lebensumstände gleichzeitig günstig beeinflusst werden.

Beispiele

- Akustisches Behandlungskonzept,

- Tinnitus-Retraining-Therapie

Wenn seltene, spezielle Ursachen vorliegen (Akustikus-Neurinom), sollten diese natürlich gezielt behandelt werden.

In jedem Fall erfordert die Betreuung und Begleitung von Patient*Innen mit Tinnitus ein multidisziplinäres Team mit vielen Sichtweisen. systemisches Coaching, Verhaltensbeeinflussung, Physiotherapie, Bewegungs- und Entspannungsmethoden, Retraining-Therapien können dabei zusammenwirken.

Heilung, im Sinne einer definitiven Problembeseitigung, durch eine gezielte Intervention, wäre meist ein unrealistisches Ziel. Allerdings können gestörte Zusammenhänge unterschiedlicher, miteinander verbundener Systeme günstig beeinflusst und Leidensdruck wirksam gelindert werden.

Das Auftreten eines Tinnitus ist in jedem Fall ein Warnsignal für die fehlerhafte Verarbeitung zu hoher Belastungen, die auch zu anderen Organschäden führen könnten.

Deshalb wird nichts so werden wie es soll, wenn sich nicht alles ändert.

„Wenn alles bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern.“

Der Gattopardo. Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Literatur

- Borg E et al: The Middle-Ear Muscles. Scientific American August 1989, 74-80

- Guitton MJ.: Tinnitus: pathology of synaptic plasticity at the cellular and system levels. Front. Syst. Neurosci. 2012, 6:12.

- Pilgramm M et al.: Das ambulante Tinnitusbewältigungs- und Hyperakusistraining, HNO 2012, 60(6):545-556

- Porges SW et al.: (2014). Reducing auditory hypersensitivities in autistic spectrum disorder: Preliminary findings evaluating the listening project protocol.Front ediatr. 2014; 2: 80., Porges ST: The Polyvagal Perspective Biol Psychol. 2007, 74(2): 116–143. – Web-Site: Stephan Porges

- Shen H Neuroscience: The hard science of oxytocin, Nature 24. Juni 2015, 522:4110-12

- Guitton MJ.: Tinnitus: pathology of synaptic plasticity at the cellular and system levels. Front. Syst. Neurosci. 2012, 6:12.

- Langguth B et al.: Neuroimaging and neuromodulation: complementary approaches for identifying the neuronal correlates of tinnitus. Front. Syst. Neurosci. 2012, 6:15

Ist es Krebs?

Die Diagnose „Krebs“ kann vieles bedeuten.

Meist wird darunter eine Gruppe von Zellen verstanden, die sich nicht mehr an den Bauplan des Organismus hält. Ein Zellhaufen, der sich unbegrenzt vermehrt, umgebendes Gewebe zerstört, Absiedlungen bildet und unbehandelt zum Tod führt.

Aber auch das wird als „Krebs“ bezeichnet:

- Ein „ruhendes Karzinom“, das umgebendes Gewebe nur lokal verdrängt, keine Absiedlungen bildet, aber vielleicht einmal bösartig werden und in benachbartes Gewebe eindringen könnte.

- Eine Neubildung, die zwar „bösartig“ umgebendes Gewebe zerstört und Organbegrenzungen durchbricht, die aber so langsam wächst, dass Krankheitszeichen erst Jahrzehnte später auftreten und ein Träger dieser Form von Krebs mit großer Wahrscheinlichkeit an einer anderen Erkrankung versterben wird.

Hinzu kommen „Krebsvorstufen“, die in jedem lebenden Organismus u.a. durch Schadstoffeinwirkungen oder Alterungsprozesse entstehen. Die genetische Struktur solcher auffälligen („dysplastischen“) Zellen kann geringfügig bis schwer verändert sein, aber bleibt noch instabil und veränderlich. Dysplasien können sich ggf. spontan zurückbilden, sind aber mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden.

Krebszellen unterscheiden sich von diesen Vorstufen durch einen fest gefügten („stabilen“) Satz von Erbinformation, der auf die Tochterzellen weitergegeben wird. Die klassische Theorie der Krebsentstehung geht von Mutationen in der Genstruktur von Zellen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer Mutation ein Zelltod eintritt, ist allerdings riesig, im Vergleich zu einer nur winzigen Chance, dass eine vermehrungsfähige, neue Zelle entstehen könnte. Viele Forscher bevorzugen daher die alternative These, die besagt, dass die genannten Schadstoffe die Funktion der Transportkoffer der Gene („Chromosomen“) während einer Zellteilung beeinträchtigen. Damit entstünden Verklebungen und später dann Ablesefehler der Genstruktur (O’Connor 2008). Dies könnte dann über relativ lange Zeiträume (nach dem Prinzip evolutionärer Selektion) zu einem neuen und dann stabilen Gentyp führen (Duesberg 2011, 2012).

Auffällig veränderte Zellen, die z.B. von Viren befallen sein könnten, werden normalerweise durch das Immunsystem erkannt, getötet und abgeräumt. Krebs entsteht dann, wenn das Gleichgewicht zwischen Entstehung und Abbau geschädigter Zellen verloren geht. Das kann geschehen, wenn zu viele chemische Giftstoffe aus der Umwelt, der Nahrung, aus Medikamenten oder Genussmitteln aufgenommen werden, oder wenn Strahlen oder Viren zelluläre Veränderungen bewirken. Aber auch eine eingeschränkte Immunfunktion, u.v.a. auch durch psychische Belastungen, kann das Wachstum erkrankter Zellen begünstigen (Dinan 2012).

Wenn es möglich wäre, durch eine supergenaue Diagnostik ganz sicher jede Krebszelle in einem Menschen aufzuspüren, wären wir möglicherweise alle krebskrank. Eine sehr genaue Untersuchung der Schilddrüsen Verstorbener fand in 36% okkulte (verborgene) Krebszellen. Die Autoren schätzten, dass es 100% gewesen wären, wenn sie die Schnittgröße und die Untersuchungsraster nur klein genug gewählt hätten (Harach 1985). Die Wahrscheinlichkeit, dass Karzinom-Zellen vorkommen („Krankheitsreservoir“) beträgt

- bei Männern, die älter sind als 60 Jahre 30-70 % für Prostatakrebs

- bei Frauen zwischen 40-70 Jahren sieben bis 39 % für frauentypische Krebserkrankungen

- bei Erwachsenen zwischen 50 und 70 Jahren über 99 % für Schilddrüsenkrebs (Welch 2010)

Eine „Krebsdiagnose“ bedeutet also nicht unbedingt, dass eine Erkrankung entdeckt wurde, die unbehandelt zum Tod führt.

Die Untersuchungsmöglichkeiten, um Krebsvorstufen zu finden, nehmen zu.

Damit steigt die Zahl der Diagnosen, die nur sehr schwierig beurteilbar sind.

- Ein Testergebnis könnte positiv ausfallen. Liegt dann Krebs vor? Nicht unbedingt, denn jeder Test ist nur begrenzt spezifisch, d.h. es kommen zwangsläufig auch falsch positive Resultate vor.

- Oder ein Testergebnis könnte positiv sein. Ist Krebs dann ausgeschlossen? Sicher nicht, den jeder Test ist nur begrenzt sensitiv, d.h. es muss mit falsch negativen Ergebnisse gerechnet werden. Selbst wenn alle Testergebnisse negativ ausfielen, wäre Krebs nie ausgeschlossen. (Test und Wahr-Schein-Lichkeit)

- Es könnten Gene oder Virusstrukturen entdeckt werden, die bei Krebszellen häufiger nachgewiesen werden. Muss das zwangsläufig zu Krebs führen?

- Bedeutet der positive Test eines Laborhinweises („Krebsmarker), dass tatsächlich ein Krebs besteht? Wenn ja, würde aktives Vorgehen das Leben verlängern? Wenn auch das so ist: Würde durch das aktive Vorgehen auch die Lebensqualität verbessert werden?

- Vielleicht wird eine vermutlich gutartige Auffälligkeit nachgewiesen. Ist sie mit einem höheren Krebsrisiko verbunden?

- Würde eine möglicherweise bestehende frühe Krebsvorstufe von selbst abheilen können? Nutzt ein Eingriff, weil er die verdächtige Struktur beseitigt? Oder könnte er auch schaden? Z.B. weil Zellstrukturen verletzt werden, die sich anschließend merkwürdig entwickeln oder Vernarbungen die anschließende weitere Diagnostik erschweren?

Die Abwägung von Nutzen und Risiken ist nicht einfach.

Die Früherkennung von Krebsvorstufen des Muttermundes (Pap-Test, HPV-Nachweis), des Enddarmes (Blutnachweis, Endoskopie) oder der weiblichen Brust, kann je nach Alter das Risiko an bestimmten Karzinomen zu versterben, deutlich senken. Andere Testverfahren wie der Nachweis von Krebs-Antigen (CA 125) oder Prostata spezifischem Antigen (PSA) sind von fraglichem Wert, ebenso wie Versuche, Frühstadien von Ovarialkarzinome durch Ultraschall oder Lungenkrebs durch Röntgenuntersuchungen zu entdecken (Dunn 2013).

Viele Testverfahren führen, auch völlig abgesehen von den falsch positiven Befunden, zu „Überdiagnosen“ oder zu Zufallsbefunden, die zwar keine Bedeutung haben, aber nun einmal aufgefallen sind und stören. Die zunehmende Häufigkeit von Operationen von solchen Erkrankungen, die keine Auswirkung auf das Leben und die Lebensqualität der Patienten gehabt hätten, erhöht künstlich Meldungen über Zehn-Jahresheilungsraten. Damit kann beim Blick auf die Statistik die Illusion entstehen, bestimmte Therapieverfahren seien zunehmend erfolgreich.

Der Begriff Krebs ist also nicht mehr so eindeutig, wie noch im letzten Jahrhundert. Und die Testverfahren, die zu Krebsdiagnosen führen, weisen Vor- und Nachteile auf, die vor dem Test so erklärt werden müssen, dass Patienten/innen sie verstehen können. In der Realität geschieht das zu selten: Von 57 Studien, die den Wert von Krebs-Screeningverfahren untersuchten, versuchten nur wenige die Schäden von Überdiagnose (7 %) und von falsch positiven Ergebnissen (4 %) zu messen. (Heleno 2013).

Die Diagnose „Krebs“ (welcher Art auch immer) löst Angst aus, so als man würde gewahr, von einem Krokodil verfolgt zu werden. Die Gefahr soll dann möglichst schnell beseitigt werden. Vorschnelles Handeln könnte aber ebenfalls zu Schäden und Nachteilen führen. Gerade in Gefahr ist es deshalb günstig, zunächst beim Problem „stehen zu bleiben“, ohne sofort unüberlegt zu handeln.

Aus der Angst führen (u.a.) zwei Wege:

Der Krokodilweg (Stress oder Panik):

- Stammhirn-Notfallprogramme: Aggressiv gegen etwas kämpfen, fliehen, erstarren.

Die Verwandlung in ein anderes Gefühl:

- Sicherheit suchen, achtsam wahrnehmen, Möglichkeiten vermehren.

Um den zweiten Weg einzuschlagen, ist es günstig

- Zu spüren wie sich Panik und Stress im Körper äußeren. Man kann diese Meldungen der inneren Sinne ernst nehmen und das tun, was sie jetzt (!) nahelegen, damit es dem Herzen, dem Magen, der Lunge, der Muskulatur sofort (!) etwas besser geht. Damit wird der Alarm besänftigt, beruhigt und kann etwas abklingen.

- Gelingt das, kann das Problem (dann ohne oder mit deutlich weniger Stress) gefühlt, angenommen und betrachtet werden, wie es eben ist. Vielleicht führt das zu anderen Gefühlen, wie z.B. Trauer oder Wut.

- Langsam können vielleicht die Zusammenhänge, in deren Wechselwirkungen Krankheit entstand, wahrgenommen werden.

- Und möglicherweise entsteht daraus ein Interesse, sich umzuschauen, nach den Möglichkeiten, die sich bieten, und was in ähnlichen oder genau in dieser Situation sinnvollerweise getan werden könnte.

Damit Patient:innen trotz einer großen Verunsicherung wieder Zutrauen zu sich selbst entwickeln, müssen sie sich gerade in ihrer Not geborgen und aufgehoben fühlen können. Das erfordert mehr als medizinisch-technische Fachkompetenz. Ärzte:innen müssen persönliche Situationen wahrnehmen, sich aufmerksam zuwenden, an „genau diesem“ Menschen interessiert sein und Zeit haben für Gespräche.

Literatur

- Dinan T et.a.l: Regulation of the stress response by the gut microbiota: Implications for psychoneuroendocrinology, Psychoneuroendocrinology (2012) 37, 1369—1378

- Duesberg P et al.: Is carcinogenesis a form of speciation? Cell Cycle 2011, 10(13), 2100-2114

- Duisberg P et al.: Origin of metastases, Subspecies of cancers generated by intrinsic karyotypic variations, Cell Cycle 2012, 11(11):1151-1166

- Dunn B et al: The word “cancer”: how language can corrupt thought. BMJ 2013, 347:f5328

- Harach HR et al.: Occult papillomary carcinoma of the thyroid: a “normal” finding in Finland. A systematic autopsy study. Cancer 1985, 56(3):531-538

- Heleno B et al.: Quantification of harms in cancer screening trials: literature review. BMJ 2013, 347:f5334

- O’Connor C et.al: Human Chromosome Translocations and Cancer, Nature Education 2008

Zuviel Chemotherapie? Zu wenig Unterstützung?

Zitat: „Menschen mit Krebs leben heute länger als vor 40 Jahren. … Welchen Anteil hat die pharmakologische Behandlung an dieser Verbesserung? Keinen großen … In der Realität kann sie das Leben nur um wenige Monate verlängern.“ Godlee, BMJ 2016 (s.u.)

Grundsätzliche Fragen der Krebstherapie

Die Herausgeberin des British Medical Journal schreibt im Dezember 2016, der Nutzen der Chemotherapie werde überschätzt. Nur 20 % der Verbesserung der Fünf-Jahres-Überlebensraten hängt mit neuen Formen der Therapie zusammen. Wesentlich wichtiger seien frühe Diagnosen und unterstützende Behandlungen. (Godlee 2016).

Krebs bekämpfende (zytotoxische) Therapien könnten das Leben nur um relativ kurze Zeiträume verlängern. Studien zur Pharmakotherapie würden in erster Linie von den Herstellern bezahlt, und bei den Behandlern bestünden oft Interessenkonflikte. Es gäbe zu wenige vergleichende Studien zu Chemotherapie oder zu unterstützenden Behandlungsmethoden. (Wise 2016).

Trotz erheblichen Investments und Innovationen hatten chemotherapeutische Medikamente nur einen geringen Effekt auf das Überleben von Erwachsenen mit metastasierendem Krebs. („Despite considerable investment and innovation, chemotherapy drugs have had little effect on survival in adults with metastatic cancer“. Wise, BMJ 2016)

Die Autoren fordern, dass hinsichtlich der Krebstherapie mehr in unabhängige Kontrolle der Medikamentenzulassung investiert werden solle. Und in krebsvorbeugende Maßnahmen und in unterstützende Behandlungsmethoden, die die Lebensqualität der Patienten erhöhen können.

Ausgeklammert wurde bei den Studien, dass Krebstherapie (angesichts lebensbedrohlicher Angst) ein großer Markt ist, in dem auch vieles angeboten wird, was sich wissenschaftlichen Überprüfung entzieht.

In einer weiteren Studie wurde auf einen ungewöhnlichen Aspekt hingewiesen. Es sei wenig beachtet, dass eine Krebsdiagnose mit einer Erhöhung des allgemeinen Verletzungsrisikos der Betroffenen verbunden ist (Prigerson 2016, Shen 2016).

Bei 720.000 beobachteten Patienten in Schweden fanden die Autoren sowohl ein erhöhtes Risiko für Verletzungen im Rahmen der diagnostischen Intervention, als durch Verhaltensstörungen, die vermutlich mit der Auslösung von Stress vor und nach der Diagnose verbunden waren.

Es verschlimmert sich durch die Heilung (Aegrescit medendo). Aeneis, Virgil (70–19 v.u.Z.)

Besonders verletzungsgefährdet seien jüngere und besser ausgebildete Personen, und Patient**innen, die psychiatrisch oder neurologisch erkrankt waren. Die Autoren empfehlen daher, vor und nach einer Krebsdiagnostik psychologische Belastungen sehr ernst zu nehmen. Zumal bekannt sei, dass Stress und Angsterkrankungen u.a. zu Depression, kardiovaskulären Ereignissen und auch zu Suizid führen können.

In einer weiteren Übersichtsanalyse von 16 prospektive Studien fanden sich Hinweise, dass dauernder psychischer Stress zu erhöhten Karzinom-Risiken führen könnte: insbesondere am Dickdarm, Enddarm, der Prostata, der Bauchspeicheldrüse, der Speiseröhre und des Knochenmarks. (Batty 2017)

Umwelt, Psyche und Körper sind untrennbar verbunden

Es ist zunehmend gründlich erforscht, dass und vor allem wie psychologische und körperliche Funktionen zusammenwirken. Lebewesen sind hochkomplexe Systeme, bei denen sehr viele unterschiedliche Teilsysteme von *innen und von außen ineinandergreifen und sich gegenseitig bedingen.

Weil Körper und Geist unterschiedliche Aspekte einer Einheit sind, wird das, was wir denken, körperlich, und das, was der Körper tut, geistig gespiegelt:

Die Zusammensetzung der Darmbakterien wirkt über Botenstoffe auf das Gehirn und verändert dessen Stimmung. Umgekehrt wirkt das Gehirn über den Vagus-Nerven auf die Funktion des Darmes

- Eine Aktivierung des Immunsystems löst im Gehirns ein Empfinden für Krankheit aus,

- Umgekehrt kann Stressbelastung über eine Störung, der in Ruhe gedämpften Funktion des Immunsystems Krankheitszustände verschlechtern.

Der für solche Zusammenhänge seit Langem bekannte Begriff Psychosomatik wird heute von unterschiedlichen Wissenschaftlern, durch Begriffe ersetzt, die das Gleiche sagen, aber moderner klingen sollen: Mind-Body-Medicine oder Psycho-Neuro-Immunologie.

Aus solchen Modeworten abgeleitete Therapievorstellungen, z.B. dass Psychotherapie körperliche Störungen heilen könne, oder umgekehrt die Heilung körperlicher Beschwerden zu psychischer Gesundheit führe, versprechen oft mehr als sie halten können. (Schubert 2016).

Sinnvoller wäre es, bescheidener darauf hinzuwirken, dass sich gestörte Beziehungen zwischen äußerem Umfeld und inneren Funktionen wieder beruhigen können. Dass sich (nach Reibungsverlusten durch innere und äußere Kämpfe) wieder ein harmonischeres Ganzes entwickeln kann. Dazu können viele Methoden nützlich sein, die wiederum individuell sehr unterschiedlich angewendet werden können.

Ein wesentlicher gemeinsamer Ansatz solcher Methoden ist es, Stressauswirkungen auf die verschiedenen Körperorgane und Zellen zu begrenzen. Z.B. durch Grundbedarfs-Befriedigung, zu der insbesondere Sicherheit gehört: sofort und zeitnah. Ist eine Situation extrem instabil, fühlt sich ein Mensch einer Aufgabe nicht gewachsen, und lässt der Zusammenhang, in dem etwas geschieht, keinen Sinn erkennen, für den es sich lohnen würde, eine Belastung in Kauf zu nehmen, entsteht Stress.

Chronische Stressoren machen krank. Daher wird in systemisch-wirkenden Behandlungen versucht, Menschen wieder zu sich selbst in einen Bezug zu bringen, und ihnen zu helfen, mit der Umwelt in eine harmonischere Beziehung zu finden. Für Krebs-Patient*innen kann das bedeuten, sich darüber klar zu werden, wo ihre (eigentlichen) Bedürfnisse liegen. Und welche Lebensqualität sie erreichen möchten. Und was dazu jetzt sofort geschehen muss. Und was bald möglich werden sollte.

Oder ob sie, durch eine vorübergehende Verminderung von Lebensqualität, ihre Aussichten auf längeres Leben verbessern wollen.

Mit aller Kraft gegen den Krebs?

Das Motto der deutschen Krebshilfe ist möglicherweise veraltet. Denn Kämpfen, insbesondere „gegen“ etwas sehr Widerstandsfähiges, das zum eigenen Körper gehört, bedeutet Stress. Wenn das Immunsystem aber intelligent, ruhig und sorgfältig mit den gesunden und kranken Körperzellen umgehen soll, ist Stress ungünstig.

Ein Autor der o.g. Studie wünscht sich mehr sachgerecht-offene Aufklärungen über Vor- und Nachteile von Bekämpfungsmaßnahmen. (Wise 2016) Das ist jedoch für die Betroffenen nur in einem angstfreien Zustand möglich.

Denn bevor informiert werden kann, müssen natürliche Stressreaktion durch menschlich-vertrauensvolle Beziehung und Kommunikation beruhigt werden.

Unterstützung auf einem neuen Lebensweg

In England, Schottland und Wales erhalten Krebs-Betroffene und ihre Angehörige soziale, emotionale, psychologische und körperbezogene Unterstützung durch die „Maggies Cancer Centers“. Sie entwickelten sich aus der Selbsthilfe und sind vollständig unabhängig von therapeutischen Angeboten. Sie ergänzen Medizin sinnvoll, bewerten sie aber nicht.

Zitat: „Wir geben dir Werkzeuge, um du deine Zukunft zu gestalten und dein Leben zu kontrollieren. It gives you the tools to take your future forward, to take control of your life“. Maggies

Gerade deshalb, weil bei Maggies (die spezifischen) Problemlösestrategien ausgeklammert werden, entsteht dort eine Atmosphäre der Ruhe.

So können sich systemische (nicht-spezifische) Effekte entfalten, die den ganzen (verunsicherten) Menschen betreffen. Ein Tunnelblick kann sich weiten, Möglichkeiten können auftauchen, und eine Schockstarre kann sich lösen. Zum Beispiel durch qualitätsüberprüfte, sanfte, körperliche Bewegung oder durch kreativ-künstlerische Tätigkeit. Und unmerklich und langsam kann so wieder Selbstvertrauen wachsen.

Die Maggies-Idee problem- und therapie-unabhängiger, lebens-orientierter Selbsthilfe ist mittlerweile auf der Insel weitverbreitet. Und sie kam (trotz Brexit) sogar auf dem (spanischen) Festland an. Vielleicht wird sie von dort auch einmal nach Deutschland überspringen.

Literatur

- Godlee F: Too much chemotherapy:, 10 November 2016) BMJ 2016;355:i6027

- Prigerson HG: The hidden danger s of cancer diagnosis. BMJ 2016;354:i4446

- Shen Q et al: Injuries before and after diagnosis of cancer: nationwide register based study. BMJ 2016;354:i4218

- Schubert C et al: ist was uns krank macht, was uns heilt. Aufbruch in eine neue Medizin. Fischer und Gann Verlag 274 Seiten 24 €.

- Wise P: Cancer drugs, survival, and ethics , BMJ 2016;355:i5792 – Kommentar der englischen Krebstherapeuten

Link

Immunstörungen

Menschen gleichen Superorganismen vieler Einzelmitglieder, die miteinander kommunizieren. Idealerweise wechselwirken die Zellen und nützlichen Mikroben wie Musiker eines riesigen Orchesters, das harmonische, mal leise oder auch wilde Klangmuster erzeugt (Cho 2012, Dinan 2012). Misstöne entstehen, wenn einzelne Elemente aus der Reihe tanzen (Krebs), fremde Störenfriede eindringen (Infektion) oder wenn die Noten durcheinandergeraten (Rhythmusstörungen). Zellfunktionen werden von mehreren übergeordneten Zentren in chaotischen Fluktuations-Mustern gesteuert, beim Herzmuskel sind es mindestens sechs. Wenn dabei etwas schiefgeht, entstehen Kommunikationsstörungen, die zu Krankheiten führen (Maynard 2012). Insbesondere dann, wenn aufgebrachte Musiker mit ihren Instrumenten „auto-aggressiv“ auf andere einschlagen und das Gesamtsystem gefährden. So werden bei Auto-Immunreaktionen gesunde oder harmlos veränderte Zellen als fremd, störend oder gefährlich erkannt, angegriffen und vernichtet. Das kann zu heftigen Krankheitserscheinungen führen. Möglicherweise ist die auslösende Ursache relativ harmlos. Eine anschließende Panik kann allerdings manchmal dramatisch oder auch tödlich enden. Zum Beispiel bei

- Fehlsteuerungen des Immunsystems nach bestimmten Infektionen (beispielsweise EHEC, Streptokokken, Chlamydien, Campylobakter oder Viren, wie Dengue, Hepatitis C, HIV)

- Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS), das Vollbild einer „Sepsis ohne Bakterien“ als Panikreaktion auf einen, für andere möglicherweise relativ harmlosen, äußeren Reiz (Castellheim 2009, Shubin 2011, Vincent 2013)

- Formen des plötzlichenKindstodes (Bejjani 2012).

Das Besondere der Immunzellen ist ihre Beweglichkeit. Damit sie sich trotzdem sinnvoll und stressfrei untereinander sowie mit den ortsfesten Zellen der Körperorgane und mit den Oberflächenmikroben austauschen können, benötigen sie Orientierung. Diese erhalten sie unter anderem durch die Schwerkraft, die ihnen hilft, ihr Zellskelett auszurichten, und durch Botenstoffe, welche die Aktivität und Ruhephasen steuern.

Wie jede Kommunikation kann auch die des Immunsystems ruhig gestaltet sein und zu fruchtbaren Ergebnissen führen, oder sie kann in Aggression ausarten; je nachdem, wie stark eine äußere Bedrohung einwirkt oder wie empfindlich oder überempfindlich kommunizierende Systeme reagieren. Das eigen dynamische, rhythmisch-aktive Wechselspiel vieler Immunzellen sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Aggression und Toleranz. Beruhigende und aktivierende Zellen sind im gesunden Ruhezustand ausbalanciert. Risiken werden ferngehalten, ohne dabei Nützliches oder Gesundes zu gefährden. Normalerweise besteht ein dynamisches Fließgleichgewicht vieler Funktionen in einem fruchtbaren Miteinander, auch mit den nützlichen Bakterien der Körperoberflächen.

Nach der Geburt ist das noch unreife Immunsystem zunächst aggressiv eingestellt. Es reagiert leicht panisch gegen alles Mögliche, was verdächtig erscheint. Es ist noch wenig spezifisch und arbeitet wenig effektiv. Babys erkranken daher oft schwer und mit beispielsweise überschießenden Entzündungsreaktionen, wie Fieber, Schmerz, Rötung der Haut. Diese Primitiv-Funktionen des angeborenen Immunsystems bleiben zeitlebens erhalten, werden aber in ein erworbenes Immunsystem sinnvoll integriert.

Die in den ersten Lebensmonaten und Jahren erlernte Immunabwehr reagiert dann nicht überstürzt auf jeden „leichten Windhauch einer Veränderung“ mit dem vollen Abwehrarsenal. Ein erwachsenes, erfahrenes Immunsystem gleicht einem Dorfpolizisten, der eher gelangweilt und träge auf die gewohnten Konflikte seiner Mitbewohner reagiert, aber plötzlich hellwach und aufmerksam verdächtig-fremde Gestalten beobachtet, die Unruhe stiften könnten. Wäre er im Alltag zu aufgeregt und hektisch, brächte er das friedvolle Zusammenleben völlig durcheinander, und würde er echte Gefahrensituationen verschlafen, ginge es dem Dorf an den Kragen. Beide Arten von Fehlverhalten kommen beim Immunsystem vor, stören dann das Funktionsgleichgewicht und führen zwangsläufig zu Krankheit, wie Allergien, Neurodermitis und anderen Immunstörungen.

Das Erlernen neuer und effektiver Immunfunktionen läuft parallel zum Prozess der allmählichen Dämpfung und Beruhigung der Herz-, Kreislauf- und Atemfunktion eines Babys. Das erfordert die Reifung von Mittelhirn- und Stammhirnfunktionen, die unter anderem zu rhythmischen Impulsen führen, die über den Ursprungskern des Vagus geleitet werden und die Funktion der Körperzellen beruhigen.

Durch die langsame Ausbildung des erlernten Immunsystems wird das ursprüngliche Immunsystem („innate immunity“) sinnvoll eingebunden. „Anderes und Fremdes“ wird dann sehr spezifisch erkannt. Das bedeutet, dass das Immunsystem bei der Masse harmloser Kontakte mit fremdem Eiweiß ruhig und gelassen bleiben kann. Die Ausbildung des erlernten Immunsystems wird unterstützt durch die natürliche Geburt (Übertragung mütterlicher Bakterien im Vaginalkanal, siehe Seite xy), Stillen (weitere Übertragung gesunder Bakterien) und Bindung zur Mutter oder einer anderen festen Bezugsperson, die Ruhe, Sicherheit und Grundbedarfsbefriedigung garantiert. Dabei werden autonome Nervenfunktionen, insbesondere die des Nervus vagus ausgebildet.

Fremdes Eiweiß wird von verschiedenen Fresszellen (Stern- oder dendritische Zellen, Makrophagen, M-Zellen) an den inneren (Darm, Mund, Vagina) und äußeren Oberflächen (Haut) verschlungen und zerlegt. Die Bestandteile werden dann anderen Zellen präsentiert. Diese verfügen über unendlich viele verschiedene Erkennungshärchen in ihrem äußeren „Pelz“, dem sogenannten MHC-Klasse-II Komplex. Wenn eines ihrer Härchen zufällig zu einer dargereichten Eiweißstruktur (Antigen) passt und daran hängen bleibt, werden sie durch diese Verbindung mit dem Antigen aktiviert.

Regulatorische Zellen bremsen dabei unnötige Reaktionen, beispielsweise gegen nützliche Bakterien des Mikrobioms, gegen wenige oder harmlose Erreger beziehungsweise gegen Pollen und Staubpartikel. Selbst unangenehme Parasiten sind in diesem Zusammenspiel nicht nur schlecht: Sie bieten dem Körper einen Feind, auf den sich die Aggression entladen kann, während normales Gewebe durch eine Gegenregulation verschont bleibt.

Gesundheit auf zellulärer Ebene könnte also als eine Balance zwischen regulierend-dämpfenden und aktivierend-handelnden Zellen beschrieben werden. Krankheit entsteht, wenn zu viele Feinde auftauchen, die zu Aktivität zwingen, oder ebenso, wenn zu viele der nützlichen Oberflächenbakterien verschwinden und damit die regulatorisch-dämpfenden Zellen zu selten angeregt werden, um weiterhin überschießende Reaktionen bremsen zu können.

Die Immunreaktion ist unter anderem mit dem Zentralnervensystem direkt hormonell und durch Nervenbahnen verschaltet. Idealerweise sollte das Gehirn beruhigend wirken, da Immunzellen eine Grundaktivität besitzen, die im Fall von Problemen eine schnelle Reaktion ermöglichen, die aber im gesunden Normalzustand gedämpft werden muss. Umgekehrt beeinflusst die Immunreaktion und die Art, wie mit Mikroben kommuniziert wird, die Funktionen des Gehirns. Ein Ansteigen der Botenstoffe, die eine Auseinandersetzung signalisieren, löst Stress im Gehirn aus. Andererseits lässt eine psychologische Stressreaktion nach, wenn es dem Magen und den Immunzellen gut geht.

In der Hypothalamus-Region des Mittelhirns wird der Körper auf die Situationen vorbereitet, in denen er sich gerade befindet. So werden Stoffwechsel, Temperatur oder Wasserhaushalt optimal ausgerichtet, je nachdem ob Ruhe, Belastung oder Stress vorherrscht. Die Abstimmung der Körperfunktionen auf passende Handlungsmuster wird durch die emotionale Einstellung zu einer Situation bestimmt: Angst, Wut, Ärger, Freude, Sicherheit, Ekel, Trauer.

Mittelhirnanteile führen zur Ausschüttung von Neurohormonen, wie beispielsweise Oxytocin, die beruhigend und kommunikationsfördernd auf tiefer gelegene Hirnstrukturen einwirken. Ein anderes Hormon, das Adrenocorticotrope Hormon (ACTH) aus dem Hypophysenvorderlappen, regt die Nebennierenrinde an, die unter anderem Hormone freisetzt (Cortisol, Adrenalin), die die körperliche Handlungsbereitschaft und Aktionsfähigkeit fördern und Immunreaktionen eher bremsen.

Das Bild einer Steuerzentrale im Gehirn und einer Handlungsinstanz irgendwo in der Körperperipherie hat sich als falsch erwiesen. Vielmehr wechselwirken zentrale Steuerungsfunktion und Effektorzellen in nicht auflösbaren Rückkopplungsschleifen. Die Bluthirnschranke ist in dieser Region durchgängig für Botenstoffe des Immunsystems, und weitere Informationen laufen unter anderem durch die Signale peripherer Nerven ein. Das Gehirn beeinflusst die Immunfunktion ebenso wie die letztere das Hirn beeinflusst.

Der Reflexbogen des vegetativen Nervensystems zur Immunfunktion verläuft über den dorsalen Vaguskern des Stammhirns, und wird über den Neurotransmitter Acetylcholin vermittelt, der an einem “nikotinartigen“ Alpha-7-Rezeptor ansetzt. Die Freisetzung von Acetylcholin aus der Milz unterdrückt unter anderem die Produktion aktivität-anregender Zytokine (Huston 2012, Tracey 2009/2002, Thayer 2011, Matteloni 2012, Rosas-Ballina 2012).

Sensorisch reagiert dieser antiinflammatorische Reflexbogen auf ein Ansteigen der Konzentration von Entzündungsmediatoren (Botenstoffe oder Zytokine) und motorisch auf Effektorzellen, die die Produktion von Zytokinen dämpfen. Damit wird ein Aufschaukeln von „panischen“ Immunüberreaktionen, die sonst zu Organschäden führen würden, verhindert.

Das Immunsystem gleicht Huskies, die an Schlittenseilen zerren. Sie brauchen nicht angetrieben zu werden. Es reicht, die Bremse des Schlittens zu lösen. Während der Fahrt sind dann sanftes Beruhigen und Förderung des Bewegungsflusses nötig. Antreiben oder heftiges Abbremsen wären zwar im Notfall erforderlich, gefährdeten aber die Gesundheit der Schlittenhunde und brächten das Gefährt eher in Gefahr.

Bei einer unmittelbaren äußeren Bedrohung ist die Immunabwehr nicht wichtig für das unmittelbare Überleben. Alle Energie wird dann für Kampf- oder Fluchtreaktionen zur Verfügung gestellt, und Hormone, die wie Kortisol solche Stressreaktionen vermitteln, schalten die Immunabwehr ab. Wird das Immunsystem häufig ausgebremst, entwickeln sich Störungen in seinen Funktionsabläufen. Besonders ruhig, aktiv und wirksam arbeiten die Abwehrzellen dagegen, wenn Körper und Psyche gerade nichts tun, bei einem Verdauungsnickerchen zum Beispiel. Dann werden Millionen fremder Eiweißstoffe auf ihre Verwertbarkeit und ihr Gefahrenpotenzial durchmustert.

Im Gefühl geruhsamer Sicherheit harmonisieren sich Hirn-, Herz-, Lungen- und Immunfunktion, das gesamte zelluläre System wird tonisiert und wirkt gleichermaßen entspannt und effektiv. Fehlgesteuerte zelluläre Kommunikation und Autoimmunreaktionen lassen sich daher selten wirksam „bekämpfen“. Dagegen kann die Gesundung lebender Systeme häufig günstig beeinflussen werden, indem man dafür sorgt, dass körperlich und psychisch Ruhe einkehrt, damit Resilienz, ein Ausheilen aus den eigenen Wirkkräften heraus, entstehen kann.

Literatur

- Bejjani, C. et al.: The dorsal motor nucleus of the vagus (DMNV) in the sudden infant death syndrome (SIDS): Pathways leading to apoptosis. Respir Phys & Neurobiol.

- Bonaz, B. et al.: Brain-gut interactions in the inflammatory bowel disease. Gastroenterology. e-pub (2013)

- Castellheim, A. et al.: Innate Immune Responses to Danger Signals in Systemic Inflammatory Response Syndrome and Sepsis. Scandinavian Journal of Immunology. 69: 479–491

- Cho, I. et al.: The human microbiom: at the interface of health and disease. Nature Review. 13: 260-270 (2012)

- Dinan, T. et al.: Regulation of the stress response by the gut microbiota: Implications for psychoneuroendocrinology. Psychoneuroendocrinology. 37, 1369–1378 (2012)

- Huston, J.M.: The vagus nerve and the inflammatory reflex: wandering on a new treatment paradigm for systemic inflammation and sepsis. Surg Infect. 13(4): 187–93, Epub 2012 Aug 22 (2012)

- Jäger H: Zwischen Aggression und Toleranz, Deutsche Hebammenzeitschrift 11/2013:15-17

- Matteloni, G. et al.: The vagal innervation of the gut and the immune homeostasis. Gut. 0: 1-9 (2012)

- Maynard, C .et al.: Reciprocal interactions of the intestinal microbiota and the immune system. Nature Review. 489: 231–241 (2012)

- Rosas-Ballina, M. et al.: Acetylcholine-Synthesizing T Cells Relay Neural Signals in a Vagus Nerve Circuit. Science. Oct 7; 334(6052): 98–101 (2011)

- Shubin, N.J. et al.: Anti- Inflammatory Mechanisms of Sepsis in Herwald, H. (Hrsg.): Sepsis – Pro- Inflammatory and Anti- Inflammatory Responses. Contrib Microbiol. Basel. 17: 108–124 (2011)

- Steptoe, A.: The effects of acute psychological stress on circulating inflammatory factors in humans: A review and meta-analysis. Behavior and Immunity. 21 901–912 (2007)

- Thayer, J. et al.: Inflammation and cardiorespiratory control: The role of the vagus nerve. Respir Phys & Neurobiol. 178: 387–394 (2011)

- Tracey, K.J.: Reflex control of immunity. Nature immunology. 9:418-427 / Tracey. K.J.: The inflammatory reflex. Nature. 2002, 420: 853–862 (2009)

- Vincent, J.L .et al.: Sepsis definitions: time for change. Lancet. 381: 774–75 (2013)

Zuerst die Diagnose?

Zitat: „Vor das Gedeihen jedoch haben die ewigen Götter den Schweiß gesetzt.“ Hesiod (~700 v.u.Z.) -„Vor die Therapie setzten die Götter die Diagnose“. Naegeli (1937)

Die Idee, dass vor einer Behandlung eine überprüfbare Diagnose stehen müsse, entstand in China vor etwa 2.000 Jahren. Im Westen ist sie erst 200 Jahre jung.

Der griechische Sänger Hesiod, dem der Leitsatz zur Diagnose zugeschrieben wurde, hatte offensichtlich völlig anderes als eine Krankheitsbestimmung im Sinn. Zu seiner Zeit waren es, wie schon mindestens 50.000 Jahre zuvor, die Schamanen, die die Menschen mit ungreifbaren Situationen versöhnten. Zauberer, in deren Macht es lag, die Unruhe stiftenden Götter, Ahnen und Geister zu beeinflussen. Diese Seher erblicken Unsichtbares und erzählen davon in Bildern und Geschichten. Sie erkannten im Fallen von Schafgarben-Stängeln oder angesichts der Lage der Gedärme einer geopferten Ziege, welcher unsichtbare Kobold erzürnt sei. Und sie verfügten natürlich auch über die Mittel, um die Betroffenen mit den krank machenden Mächten zu arrangieren.

Schamanistische Heilungen wirken über die Kraft der Benennung einer Ursache und die Suggestion, das ein Ritual helfe. Das Unsagbare erhält einen Ort und einen Namen. Es kann nun er- und begriffen werden. Die auf den Schamanismus folgenden medizinischen Systeme, entwickelten dann immer detailliertere Modelle, die der Wahrheit näher kommen sollten: Alchemie, Astrologie, Elemente und Wandlungsphasen, Meridiansysteme, Säfte-Lehre, Homöopathie, Keim- und Infektionstheorie u.v.a. Mit steigender Kompliziertheit der Medizintheorien stieg das Vertrauen der Anwender in ihre Wirksamkeit. Um als Experte in einer bestimmten Disziplin gelten zu können, musste Jahrzehnte trainiert werden, bis die ausgestrahlte Selbstgewissheit auch auf die Patienten wirken, und damit den Heilungsverlauf beschleunigen konnte.

Auch die westlich-wissenschaftlich-moderne Medizin ist, auf der Basis aktueller Erkenntnisse, nur ein Modell der Wirklichkeit. Sie erfordert gut ausgebildete Expert:innen, die sich auskennen. Aber auch ihre Diagnosen reduzieren die komplexe Realität der Wechselwirkungen innerhalb eines lebenden Organismus und die seiner Umweltbeziehungen auf nur ein oder zwei Faktoren, die der Therapie relativ leicht zugänglich sind. Auf der Basis der Ergebnisse des Labors und der bildgebenden Verfahren kann dann ein Hebel angesetzt und das Modell bewegt werden: z.B. durch die Gabe von Chemotherapeutika. Andere Einflussfaktoren, die bei dem Krankheitsbild auch von Bedeutung sein könnten (Alkohol, Drogen, soziale Probleme, Stress, …) werden dabei zunächst ausgeklammert.

Die Diagnose verleiht einer schwierigen Situation einen Namen. Sie definiert einen Begriff in einer Sprache, die für Behandelte und Behandler gleichermaßen Sinn macht. Sie verwandelt eine komplexe Realität, in einen einfachen oder komplizierten Zustand eines Erklärungsmodells. Durch die Namensgebung werden die Koordinaten im Erklärungsmodell festgelegt. Das Problem für Expert:innen zugänglich und kann von ihnen beherrscht oder gelöst werden.

Häufig beginnt Diagnostizieren mit bangen Fragen:

„Warum bin ich krank?“, oder „Bin ich wirklich noch gesund?“. Weicht dann ein Messwert auffällig vom Normalen ab, oder zeigt ein Bild etwas ungewöhnlich Verdächtiges, beginnt der Prozess der Eingrenzung und Ausgrenzung, oder die Stadienbildung bei Krebsdiagnosen (Staging). Die Betroffenen sind dabei in Angst, Sorge und Unsicherheit, bis schließlich klar ist, „was es ist“. Dann kommt der ersehnte Expertenvorschlag, der sich idealerweise auf fachlichen Konsens, Evidenz und Leitlinien gründet, und der dem gerade vorherrschenden Modell des Wissens entspricht. Dem kann vertraut werden. Es besteht Grund für Glaube und Hoffnung, dass es wieder gut werde, wenn das Problem erst richtig bekämpft sei.

Im Prozess der Diagnostik werden Unmengen an Einzelmessungen durchgeführt. Wie bei einem guten Krimi geht es im Wesentlichen bei einer Diagnosefindung darum, überflüssige Informationen auszusondern. Der Mörder soll entdeckt, aber die vielen unschuldig Verdächtigten sollten möglichst nicht behelligt werden. Deshalb wird die Masse der unauffälligen Normwerte vernachlässigt gegenüber den wenigen, stark von dem Gewöhnlichen abweichenden Ergebnissen. Es scheint zu genügen, dass die Messpunkte diagnostischer Verfahren nur Momentaufnahmen fließender, sich stetig verändernder Prozesse zeigen, oder bildgebende Verfahren dreidimensionalen Bewegungen eines Gelenkes zu zweidimensionalen Folien erstarren lassen.

Auffällige Messergebnisse selbst erhalten Krankheitscharakter „Surrogat-Marker“ und können anstelle einer Krankheit behandelt werden. Frau Schulze gesunden zu lassen mag schwierig sein, ihren Cholersterin-Wert zu senken, ist dagegen einfach. Die Behandlung von Laborwerten in einer Fachabteilung kann manchmal dazu führen, dass der Patient zu einer anderen Surrogatmarker-Behandlung in eine darauf spezialisierte Abteilung verlegt werden muss.

Die „Laborwertbehandlung“ kann durchaus im Interesse der Patienten sein, die bei vielen unklaren Symptomen („Ganzkörperschmerz“) eine eindeutige Ursache wünschen („Erhöhter ABC-Wert“). Sie fürchten dann nichts so sehr wie Psychosomatik, denn schließlich „sind ja nicht verrückt!“. Das Ritual der Behandlung erlaubt dann, die Zusammenhänge, in denen die Probleme wachsen und gedeihen, weiter zu verdrängen. Das birgt Gefahren. Patienten*innen können z.B. Abzockern in die Hände fallen, die natürlich das diagnostizieren, was zu der Behandlung führt, die sie schon immer abgerechnet haben.

Auch im qualitätsgesicherten Alltag der Krankenhäuser haben Diagnosen ökonomische Konsequenzen. Ohne Diagnose-bezogene-Gruppen (DRG) gibt es kein Geld. Daher muss die Diagnose so erfolgen, dass sie möglichst zur erwünschten Abrechnung und Handlung passt. Und es müssen viele Nebendiagnosen definiert werden, damit der Krankenhausaufenthalt nicht zum Zuschussgeschäft wird. Die DRG haben deshalb dazu geführt, dass die Bevölkerung rasant kränker wurde, zumindest für die, die an die Zahlen der Berechnungsstatistiken glauben. (Simon 2013)

In jedem Fall, ob bei der schamanistischen Diagnostik und auch bei wissenschaftlich klarem, nicht-kommerziellem Vorgehen, müssen sich, vor der Diagnose, Experte/in und Patient/in auf ein gemeinsames Glaubensmodell geeinigt haben. Das muss nicht zwangsläufig wahr sein, aber es muss praktische Vorteile mit sich bringen.

Ähnlich wie die Theorie, es gäbe eine Sonne, die im Osten auf und im Westen untergehe. Es ist nur eines von vielen Modellen der Wirklichkeit, die eindeutig widerlegt sind, die aber für unsere Orientierung im Alltag zeitlos nützlich bleiben.

Diagnosen gehen Handlungen voraus: Expert:innen müssen, oft über viele Jahrzehnte, ein Modell erlernen, und Patient:innen müssen es als wahr akzeptieren. Der Prozess, der zu einer Diagnose führt, ist daher selbst bereits Behandlung, da er allen Beteiligten Sicherheit vermittelt: Eine kritisch-unklar-nebelhafte Situation wird sich aufklären. Sie erscheint daher weniger gefährlich. Dieses Gefühl beruhigt die Immunfunktionen und dämpft den Stress.

Eine ideale Diagnose kann zu einer sehr effektiven Therapie führen. Dann wird das Einzelproblem vollständig beseitigt. Oft greift eine Diagnose aber in einer realen komplexen Situation zu kurz (Jones 2013), wenn zum Beispiel viele Funktionen gleichzeitig gestört sind. Oder es entsteht an einer anderen Stelle ein neues Problem: z.B. Fehlbelastungen in bisher gesunden Gelenken nach Operationen in anderen Gelenken. Manchmal ist die Benennung des Problems klar und eindeutig, aber die Krankheit kann nicht behandelt werden (Tollwut), oder Diagnosen und Behandlungen sind komplex (Alterserkrankungen) oder Diagnosen führen zu mehr Schäden als Nutzen (Callard 2013, Bradfield 2002).

Wenn es gefährlich wird, ist die Sehnsucht nach Eindeutigkeit groß. Die Wirklichkeit besteht aber aus „wenn, möglicherweise und vielleicht“. Deshalb kann der Mikroskop-Blick einer präzisen Diagnose eine Gesamtübersicht nur ergänzen. Er beschreibt einen, möglicherweise wichtigen, Aspekt der Realität, aber nicht die Wirklichkeit selbst.

Um eine ungewiss-fließende Zukunft günstig gestalten können, brauchen wir deshalb mehr als Diagnosen: u.a. Verständnis, Halt und Unterstützung.

Literatur

- Bradfield BC: The Phenomenology of psychiatric diagnosis Rhodes University 2002. Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in Psychology.

- Callard F.: Has psychiatric diagnosis labelled rather than enabled patients? BMJ 2013; 347:f4312)

- Jones G: When diagnosis is not enough, BMJ 2013;347:f4970

- Simon M.: Das deutsche DRG System. Deutsches Ärzteblatt 2013, 110(39):B1572-76