Zukunft der Heil-Berufe

Inhalt

- Arztberuf im „Neuen Normal“

- Ärztliche Ethik

- Ärztlich-ethische Prinzipien

- Hebammen

- Link: Algorithmenmedizin –

- Link: Ethik in der Medizin –

„Gute Rendite statt guter Medizin: Jetzt geht es auch den Arztpraxen an den Kragen. … Er (der Gesundheitsminister) könnte den Spuk (des Ausverkaufs) beenden. Macht er aber nicht.“ Hontschik, FR, 18.05.2022

Ärzt:innen im „Neuen Normal“

Im März 2020 warnte der Epidemiologe John Ioannidis vor einem Public-Health-Gau (Eur J Clin Invest 2020).

Stimmen, die in der Bekämpfungs-Euphorie des großen „Wumms“ nüchtern-rationale-epidemiologisch-gegründete Evidenz einforderten, wurden verdrängt (u. v. a.: gbdeclaration.org). Forderungen deutscher Wissenschaftler:innen, die angerichteten Kollateralschäden zu analysieren, und zu kritisch-wissenschaftlich-medizinischem Denken zurückzukehren, verhallten weitgehend ungehört (Mehr).

1976 setzte die amerikanische Regierung eine Kommission ein, zur Aufarbeitung einer vergleichbaren, wenn auch noch wesentlich begrenzten, medizinisch-kommerziellen Verschlimmbesserung eines Infektionsereignisses. Die Schlussfolgerungen dieser Regierungs-Untersuchung sind bis heute aktuell.

Statt daraus zu lernen, wurden 2009 die gleichen Fehler in ungleich größerem Umfang erneut begangen wie 1976

- Tamiflu: bmj.com/tamiflu

- Pandemrix/Narcolepsie:

Ahmed: Ann Transl Med. 2017, 5(1):25.

Eine systematische Fehleranalyse der verantwortlichen Institutionen (u. a. der WHO) blieb damals aus. Obwohl es einfach gewesen wäre, die Gesundheits-Indikatoren Polens (wo nicht geimpft wurde) mit denen anderer europäischer Länder zu vergleichen.

Viele in Deutschland glauben, die entstandenen Schäden auch jetzt wieder weg-schweigen zu können. Das bedeutet zunächst, dass hier der Unsinn bisher nicht vorbei ist. In der Schweiz spricht das Bundesamt für Gesundheit (seit dem 04.03.2023) „Keine Empfehlung (mehr) für eine Impfung für Covid-19“ aus. Das RKI dagegen (aufgerufen am 24.4.2023) rät immer noch Kindern und Schwangeren zur Covid-19-Impfung. Bei bekannten Risiken. Und es wird diskutiert, Covid- und Influenza-Impfstoffe in einer Spritze anzubieten.

Sicher ist, dass viele an der Covid-Impfkampagne erheblich verdient haben (Multipolar 29.09.2023).

Auch im Wissenschaftsbetrieb, denn der „Covid-Wirbel“ wurde durch einen Run auf Fördergelder ausgelöst.

- Ionannidis J et al: Massive covidization of research citations and the citation elite, www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2204074119

- Siebert M et al: Peer review before trial conduct could increase research value and reduce waste. J of Clin Epidem 2023, 160:141-146

Angesichts der vielen anderen Krisen wird in Deutschland versucht, die Klärung von Verantwortung und Haftung durch „Übergang zur Tagesordnung“ und durch „Vergessen“ zu verhindern. Damit ist absehbar, dass die nächste Pandemie (wovon auch immer) wesentlich dramatischer inszeniert werden wird. Denn durch die Übungen während der Jahre 2022–2022 sind jetzt Marketing und Gesetze für einen ganz großen „Wumms“ optimal vorbereitet.

Ärzt:innen fällt es schwer, über die Ereignisse von 2020 bis 2023 zu reden.

Möglicherweise deshalb, weil sie mitgemacht haben. Das ärztliche Verhalten war ein Teil des Problems. Ärztliches Denken und Verhalten war schon immer ein Aspekt lukrativer Medikalisierung, aber immerhin gab es auch Gründe Ärzt:innen zu vertrauen. Das hat sich geändert, denn die (ethisch-abgeleitete) Arzt-Rolle vermischte sich mit einem „Health 2.0“-Kult, der – optimal digitalisiert – alle Lebensbereiche behandeln will. Ärzt:innen, die nach-denkend, empathisch-in-Beziehung-stehend Zusammenhänge verstehen wollen, werden verdrängt. Der „Gute Arzt“, der korrupten Pharma-Herstellern gegenübersteht, ist also eine aussterbende Art (Klaus Dörner, ISBN 9783794520503). Heute müssen die Ärztinnen mitspielen in einem gesundheits-gefährdenden Krankheits-Kult, der von kommerziellen, politischen, ideologischen Interessen und von Angst-Beruhigungs-Placebologie bestimmt wird.

Insgesamt verliert der Berufsstand an Bedeutung, weil die Nerds der „Modernen Hausarztpraxis“ (uva. avimedical.de) genauso gut testen, etwas benennen und piksen können. Die Beseitigung isolierter Einzelprobleme wird AI gestützt billiger werden. Und Menschen, die (wie früher Ärzt:innen oder aufgeklärte Patient:innen Gesamtzusammenhänge überschauen) sind im Kontroll-Kommerz von „interceptive health care“ unerwünscht. Künftig wird immer weniger (angepassten) Ärzt:innen eine Chance geboten werden, am großen, hefeartig-quellenden Krankheits-Kuchen zu partizipieren.

Nemesis der Medizin

Ivan Illich sagte 1973 die Ankunft einer „Nemesis“ für die Medizin voraus.

Die mythologische Rachegöttin strafte Selbstüberschätzung (Hybris) und die Missachtung von „Gerechtigkeit, Sitte und Ordnung“ (Themis). Sie bedroht selbstverliebte „Halbgötter“.

Angesichts der, für Menschen sehr gefährlichen Pandemie der Antibiotika-Resistenz fragte 2017 ein Team von Infektiolog:innen, warum es (angesichts eines riesigen Elefanten im Raum) so schwerfalle, konsequent „neu“ zu denken. Ihre Antwort: „Antibiotika-Resistenz habe ein Sprachproblem“. Medizin-Lehrmeinungen seien in einem engen Spiegelsaal veralteter Ansichten eingehegt. Kritisch-wissenschaftlich-innovativ denkende Mediziner:innen müssten folglich (‚wohl oder übel‘) einen Paradigmenwechsel vollziehen. Etwa so, wie es in der Physik vor über einhundert Jahren geschah.

Die Schäden kommerzieller „Bekämpfungs-Medizin“ sind unübersehbar.

Sie ist reduktionistisch, aggressiv, mechanistisch, angst-orientiert, Einzelfaktor-bezogen, kommerziell und Kriegs-verliebt.

Stattdessen könnten sich Ärzt:innen auf die Anfänge der Gesundheit-Philosophie vor 2.500 Jahren zurückbesinnen: Z. B. auf

- die Förderung von der Kunst, wie man gesund bleibt und beschwerdearm altert (Salutogenese).

- die Unterstützung des Ausgleichs in menschlichen Superorganismen

- das Gedeihen in vielgestaltigen, lebenden, komplexen, resilienten, harmonisch fließenden, inneren und äußeren Öko-Systemen.

Menschen könnten aufhören, sich wie Krankheitserreger zu benehmen.

Sie können sich nützlich in die komplexe Lebensrealität der Biosphäre integrieren.

Ärzt:innen könnten solche Prozesse unterstützend begleiten. Denn sie können begreifen, was Leben blockiert, einschränkt und behindert.

Ganz im Sinne Virchows, der 1852 eine Typhus-Epidemie analysierte und dann über die (tatsächlichen) Ursachen der „Noth im Spessart“ schrieb. Er sah die ärztliche Aufgabe darin, auf grundlegende

Ärztliche Ethik

Der Erhalt von Gesundheit hängt ab von Wechselwirkungen und Beziehungen.

Gute Ärzt:innen hinterfragen eigene Erfahrung und Messergebnisse. Sie sind interessiert, respektvoll, neugierig, und versuchen Wechselwirkungen zu verstehen. Auf der Basis ihrer Grundwerte halten sie Ausschau nach günstigen und schädlichen Einflüssen. Sie finden Wege, um die Chancen für günstige Entwicklungen zu vermehren.

Ärzt:innen, die Leben betrachten, handeln nicht sofort. Sie spüren Beziehungen, Einflüsse und Wechselwirkungen, Entwicklungen, Veränderungen und Wachstum. Sie wissen: Krisen und Konflikte sind verwoben.

Früher war Medizin Vermittlung (lat. Mediation) und Nachdenken (lat. Meditation)

Erste Ärzte waren (so weit bekannt männliche) Philosophen, die sich für Gesundheit interessierten. Ihre Aufgabe sahen sie darin, die Nachfrage nach Schamanismus, Pflanzenheilkunde und Religions-Ritualen auf das Nötigste zu senken.

Ein Körper sollte wie ein Staat so organisiert sein. Sodass angesichts des inneren, elastisch-stabil-gelösten Friedenszustandes äußere Feinde erfolglos bleiben müssten. Allerdings wurden ihre guten Ratschläge schlecht bezahlt.

Und so verkauften sich immer mehr von ihnen als Angestellte an Kräuter-Apotheken. Dort erklärten sie dann mit verschwurbelt-unverständlichen Experten-Theorien, warum die Apotheken-Produkte (z. B. gegen Impotenz, Sumpffieber oder Schlafstörungen) auch wirkten. (Unschuld 2013)

Heute bestimmen Labor-Tests Diagnosen

Therapien folgen in Entscheidungs-Abläufen festgelegten Richtlinien zu Pharma-Produkt-Anwendungen. Und Aufklärung soll auf die Verlautbarung dessen begrenzt werden, was (behördlich festgelegt) getan werden muss.

„Gute“, „ethische-gegründete“, „evidenz-basierte“, „patienten-zentrierte“, „empathische“, „integrierte“, „zusammenhänge-bezogene“ mega-out.

„Die Idee eines engagierten Arztes, der dem Wohl seiner lokalen Gemeinschaft dient,

wird verschwinden: Ärzte werden Einnahmequellen für Unternehmen sein.“

John Garvey (engl. Allgmeinarzt), 19.04.2022, sinngemäß übersetzt

Ärztlich-ethische Prinzipien

Eine der wenigen Chancen für engagierte, ethisch-orientierte Ärzt:innen besteht darin, ihre Rollen radikal neu zu denken. Sie könnten Patient:innen so begleiteten, dass deren Nachfrage nach Gesundheitsleistungen sinkt, oder sie den kommerziellen (oder staatlich-verordneten) Gesundheitsmarkt nur selten aufsuchen müssen. Sie könnten sich zurückzubesinnen auf die Gesundheits-Philosophie, der produkt-neutralen, ritual-unabhängigen Beratung & Begleitung ohne Heilversprechen.

„.. das industrialisierte Gesundheitswesen ist menschlich und finanziell unhaltbar. Der Weg in die Zukunft erfordert einen radikalen Wandel im Gesundheitswesen, um die Voraussetzungen zu schaffen, für

sorgfältige und freundliche Pflege. … In einer Welt, die von Krieg, Inkompetenz, Gier und hasserfüllter Intoleranz geprägt ist, mag unser Glaube an Fürsorge zutiefst naiv erscheinen. … Wir glauben (trotzdem) daran, dass wir die Gleichgültigkeit der Industrie durch Fürsorge vertreiben können. Eine radikale Verpflichtung zur Fürsorge, für einander, miteinander und für unseren Planeten, ist unser Kompass, der uns aus diesem pandemischen Nebel herausführt.“ Montori, BMJ 14.12.2022 (frei übersetzt)

Wesentliche Prinzipien guten ärztlichen Handelns

- Nicht schaden

- Drohenden Schaden abwenden

- Nachfrage nach weiteren Behandlungsleistungen senken

- Übertherapie entgegenwirken und Untertherapie aufzeigen

- Nicht täuschen

- Selbstlösungspotential fördern

Nicht schaden

Das Vorsorgeprinzip „Nicht schaden“ ist die älteste Grundlage ärztlichen Handelns. Es verlangt im Zweifel nicht zu handeln, sondern zu beobachten („Abwartendes Offenhalten“) oder sehr kontrolliert und sorgsam vorzugehen. In der Realität des Gesundheitsmarktes wird das Vorsorgeprinzip umgekehrt: „Handeln, solange kein Schaden bewiesen und eine Vermutung eines Nutzens durch Kurzzeitbeobachtungen plausibel erscheint“. Erst im Nachhinein wird die Wirksamkeit von Maßnahmen in Langzeitbeobachtungen verifiziert, z. T. undokumentiert, unsystematisch und un-verblindet. In der Zwischenzeit werden häufig Medikamente ohne Beweis eines Nutzens durch systematische, herstellerunabhängige Langzeitbeobachtungen verordnet.

Drohenden Schaden abwenden

Auch das Abwenden drohenden Schadens ist ein ärztliches Grundprinzip. Der Schutz vor iatrogenen und nosokomialen Schäden sollte nicht aufgrund kommerzieller Interessen missachtet werden. Insbesondere in den Entwicklungsländern sollten die bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen niemals für Profit ausgenutzt werden. Es sollte verhindert werden, dass ein bestehender Schaden (Krankheitsausbruch) durch einen anderen (bspw. die Abhängigkeit von Firmen) ersetzt wird.

Nachfrage nach weiteren Behandlungsleistungen senken

Die Nachfrage nach weiteren Behandlungsleistungen zu senken bedeutet, Behandlungswirksamkeit, Effektivität und Effizienz in den Fokus der Behandlungsqualität zu stellen. Interventionen, die zu immer neuen Interventionen und Abhängigkeiten führen würden, sollten kritisch hinterfragt und abgelehnt werden.

Übertherapie entgegenwirken und Untertherapie aufzeigen

Übertherapie und Untertherapie sind im Gesundheitsmarkt eher die Regel als die Ausnahme. Es gehört zu den therapeutischen Aufgaben, Patientinnen und Patienten vor einer Medikalisierung ihrer Lebensprobleme zu schützen und andererseits z. B. bei Migrantinnen und Migranten oder im Zusammenhang von Global Health Mangelversorgungen aufzuzeigen.

Nicht täuschen

Eine optimale Kommunikation zwischen Patientin/Patient und Behandlerin/Behandler gründet sich auf Einfühlungsvermögen, Offenheit, Wahrhaftigkeit, Transparenz, Vertrauen und auch Selbstreflexion. Bei einem großen Teil der Angebote des Gesundheitsmarktes werden Interessen der Anbieter verfolgt, die nicht genannt werden und in Irreführung und Erzeugung von Abhängigkeit münden, Patientinnen und Patienten werden bewusst und unbewusst über Wirkungszusammenhänge getäuscht. Sie davor zu bewahren, ist ein wichtiges ethisches Ziel.

Selbstlösungspotential fördern

Das Empowerment der Patientinnen und Patienten ist umso dringlicher, je stärker Marktinteressen das Gesundheitswesen bestimmen. Lernen, persönliche Entwicklung, Förderung sinnvollen Verhaltens und gesunder Verhältnisse sollten im Fokus stehen. Im Interesse der Patientinnen und Patienten ist es nötig, Strategien zu entwickeln, die aus Abhängigkeiten befreien, damit sie die eigene Gesundheitssituation selbst bestimmt beeinflussen können.

Heilsam handeln

Ärzt:innen können ihre Patient:innen begleiten.

Sie dabei unterstützen, ein sinnvoll-erfülltes Leben zu gestalten:

- Aufmerksam, wach, freundlich, zugewandt.

- Ruhig, wertschätzend, respektvoll, empathisch.

- Interessiert am anderen, offen und neugierig zuhörend und interessiert nachfragend.

- Respektvoll tastend, fühlend (keine Grenzüberschreitung ohne Einwilligung)

- Sorgen und Gefühle wahrnehmend und spiegelnd.

- Fachwissen verständlich und bildhaft vermittelnd.

- Grenzen und Grauzonen der Kompetenz thematisierend.

- Vorschläge und Alternativen aufzeigend.

- Vereinbarungen vorschlagend, die sich bei verändertem Verlauf oder neuen Gesichtspunkten verändern können.

- Zahl der Möglichkeiten vermehrend.

- Aus Fehlern lernen.

Hebammen

Hebammen sind an Gesundheit interessiert. Therapien können sie nicht abrechnen. Ärzt:innen müssen Krankheiten beseitigen oder verhindern. Ökonomisch sind viele von ihnen daran interessiert, Ihre Patient:innen so zu behandeln, dass sie möglichst bald und oft wiederkommen.

Hebammen werden dafür bezahlt, die Eigen-Kompetenzen der von ihnen betreuten Frauen so zu stärken, dass Krankheitsrisiken (und damit die Kosten) möglichst klein bleiben.

Sie stärken bei Schwangeren und Müttern Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstsicherheit und Handlungskompetenz. Wird eine Hebamme optimal und rechtzeitig tätig, kommt es zu weniger Krankheits-Interventionen, Frühgeburtlichkeit oder Interventionen.

Hebammen fördern gesunde körperliche und psychische Funktionen – unabhängig davon, ob sie (als Nebeneffekt) natürlich auch Krankheit-präventiv wirken. Sie stabilisieren familiäre Beziehungen, insbesondere die zwischen Mutter und Kind. Sie stärken einen Schutzraum, in dem Entwicklung möglich ist. Hebammen helfen, eine schwierige Situation zu verstehen, fördern Handlungskompetenz und Selbstmanagement und erweitern die Räume, in denen gehandelt werden kann. Sie unterstützen gesundes Wachstum im Sinne der Salutogenese. Und sie befähigen darüber hinaus Frauen in unsicheren, gefährdeten und riskanten Situationen, wieder in eine ruhige Stabilität zurückzufinden. Sie fördern die Widerstandsfähigkeit für Belastungen (Resilienz) und sorgen für den notwendigen Rahmen sozialer, familiärer und gesundheitsbezogener Unterstützung in einem Netzwerk. Sie helfen, einen Schutzraum zu bilden, in dem ein Kind geboren und gesund aufwachsen kann. Gerade unter betriebswirtschaftlichen Aspekten lohnt es sich deshalb für die Gesellschaft als Ganzes, die wichtigste menschliche Lebensphase zu stabilisieren. Das erspart der Gesellschaft später viele Tagessätze für Krankenhaus- und vielleicht auch Gefängnisaufenthalte.

In Deutschland ist die Ausübung des Hebammenberufes gesetzlich geschützt. Es besteht eine Hinzuziehungspflicht einer Hebamme zu einer Geburt.

Ihre Arbeit hat eine hohe gesellschaftliche Bedeutung für die gesunde Entwicklung von Kindern und Müttern. Trotzdem verdienen sie gemäß ihrer Gebührenordnung deutlich weniger als viele Handwerksberufe.

Die Gesundheitskosten im Erwachsen-Alter hängen davon ab, wie die Schwangerschaft, die Geburt und die erste Lebensperiode verlaufen sind. Je früher Hebammen tätig werden, desto größer sind die Chancen, dass sich ein Kind nachhaltig gesund entwickeln kann

Die Schaffung von Voraussetzungen für gesunde und soziale Entwicklungen, ist eine eindeutige staatliche Aufgabe. Dagegen führt die Bezahlung der Hebammen aus Krankenkassenmitteln dazu, dass nur Leistungen erstattet werden, die sich messbar auf Krankheitsbehandlung oder Krankheitsvermeidung beziehen, also nicht auf Kommunikation zur Stärkung von Selbstlösungs-Kompetenzen, die über Krankheitsprävention hinaus wirken.

Wegen der grundlegenden Bedeutung für gesundes gesellschaftliches Wachstum wäre es also folgerichtig, Hebammenarbeit im Rahmen einer staatlich gesicherten Daseinsfürsorge zu sichern. Zum Beispiel im Rahmen eines Zukunftsfonds, dessen Ziel es wäre, Schwangere, Mütter, Väter und Kinder wirksam zu schützen.

Bleibt es stattdessen bei dem Trend der schleichenden Abschaffung des Hebammenberufes, hätte das fatale Folgen für die Gesellschaft als Ganzes und für die unmittelbar betroffenen Familien.

Mehr

- Arztgespräch vorbereiten –

- Formen des Heilens–

- Algorithmenmedizin –

- Ethik in der Medizin –

- Körper, Seele, Umfeld –

- Komplex&kompliziert –

- Systemmedizin –

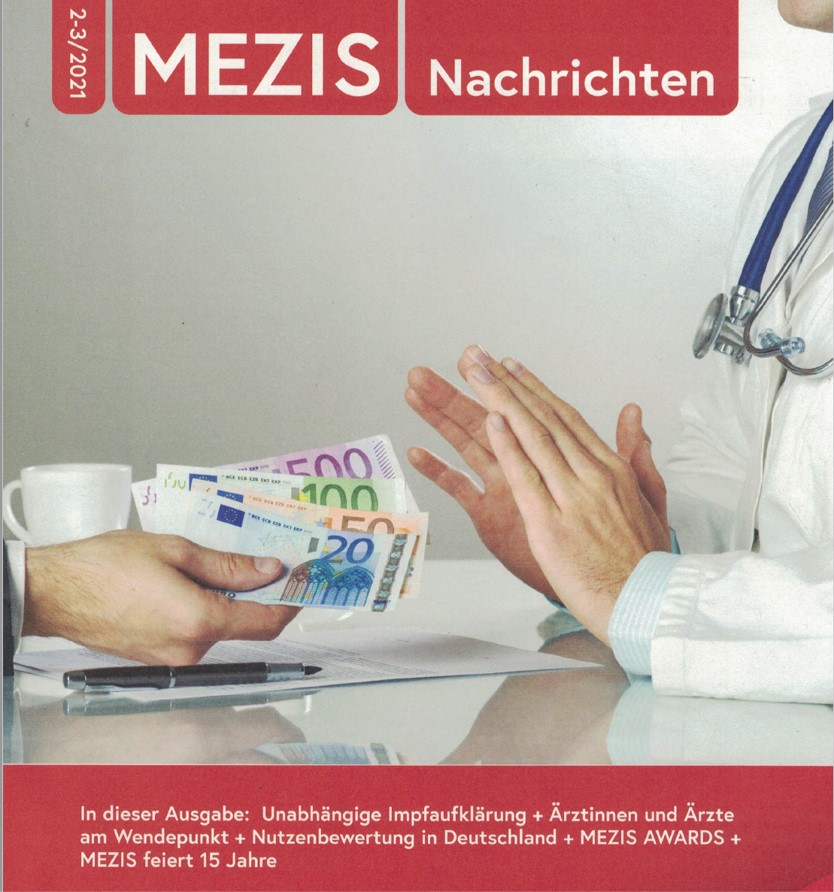

- Vortrag Mezis Bonn, 26.06.2022 (Folien 2,5 MB)

Publikation

- Ethische Herausforderungen i.d. Med.: MN 3/2019, S. 8

- Ärztinnen und Ärzte am Wendepunkt: MN 3/2021, S. 7-10

Literatur

- Dörner K: Der gute Arzt – Lehrbuch der ärztlichen Grundhaltung, Schattauer 2001

- Stöhr M: Ärzte, Heiler Scharlatane, Steinkopf 2001

- Schmacke N: Ärzte oder Wunderheiler – Die Macht der Medizin und der Mythos des Heilens, Westdeutscher Verlag 1997

- Jäger H: Beziehungsreiche Medizin, DHZ, März 2014 (4):15-18

- Patientenzentrierte Forschung: Lundberg Institute , James Lind Alliance http://lindalliance.org/, Picker Institute

- Verghese A: Vortrag „A doctors touch“ (Ted 2011) www.ted.com/talks/abraham_verghese_a_doctor_s_touch , http://abrahamverghese.com/

Ethik & Patienten-Information

- Berliner Ärzteblatt (8/2017): „Zuviel des Guten“

- BMJ-Issue Overdiagnosis 16.08.2017

- BMJ: Too much medicine.

- Coulter A (1998): Evidence based patient information BMJ, 317:225

- Lenz M et al (2012): Entscheidungshilfen für Patienten. Dtsch Arztebl; 109(22-23): 401-8

- http://discern.de/